12 trésors archéologiques du québec

saint-anicet, Montérégie

12 trésors archéologiques du québec

saint-anicet, Montérégie

Photo aérienne du site Isings prise avec un drone, en 2021.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Un site méconnu qui raconte la vie des Iroquoiens

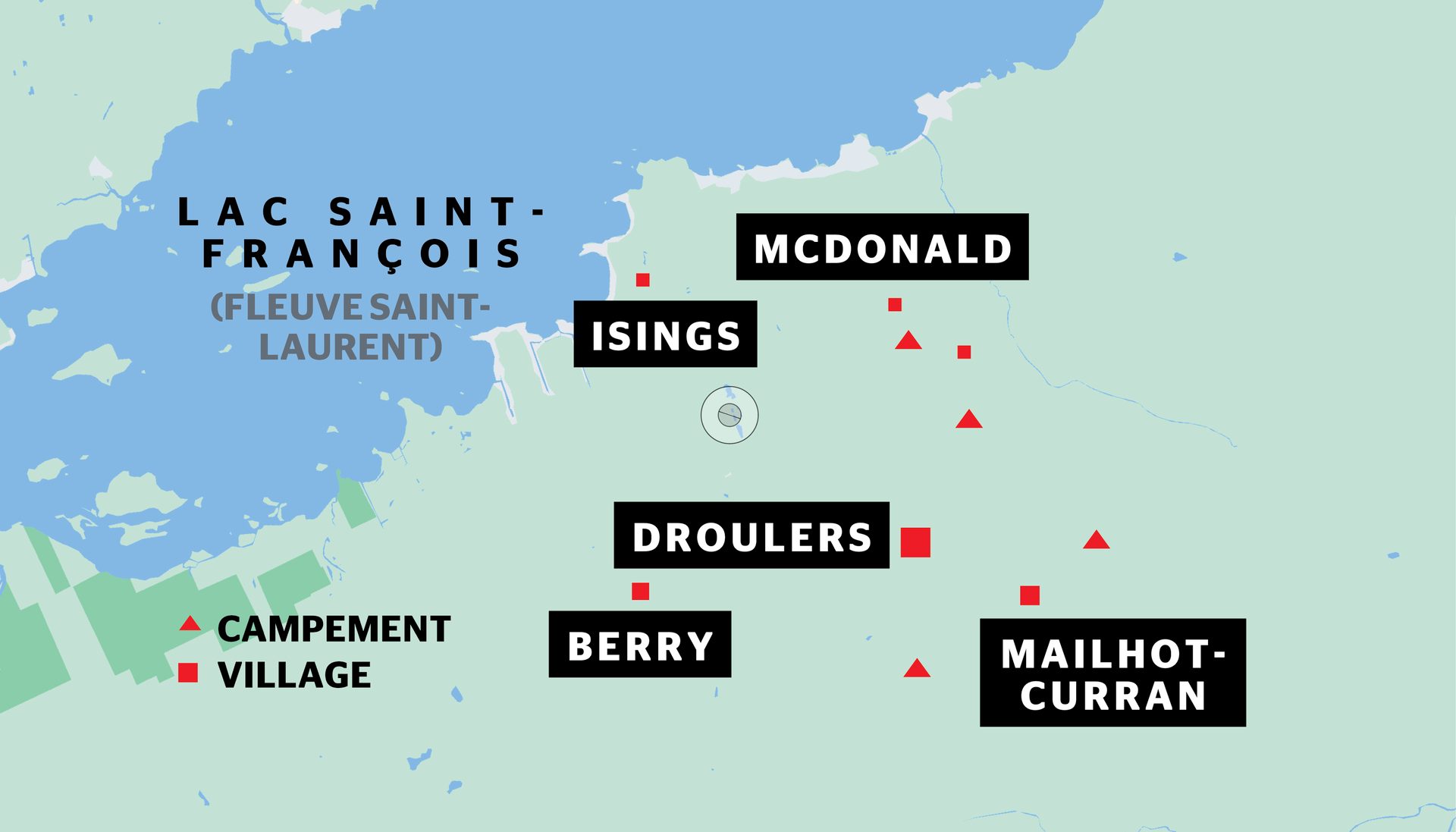

Dans la région de Saint-Anicet, en Montérégie, se trouvent certains des plus importants sites archéologiques autochtones au Québec. C’est là que j’amenais chaque été mes étudiants pour participer à une école de fouilles en vue de mieux connaître les Iroquoiens du Saint-Laurent, premiers horticulteurs dans la vallée du grand fleuve Saint-Laurent. L’automne 2022 a marqué la fin de près de 30 ans de recherches archéologiques à cet endroit. Retour sur une expérience riche en apprentissages et en émotions.

Christian Gates St-Pierre

Archéologue

PARTAGE

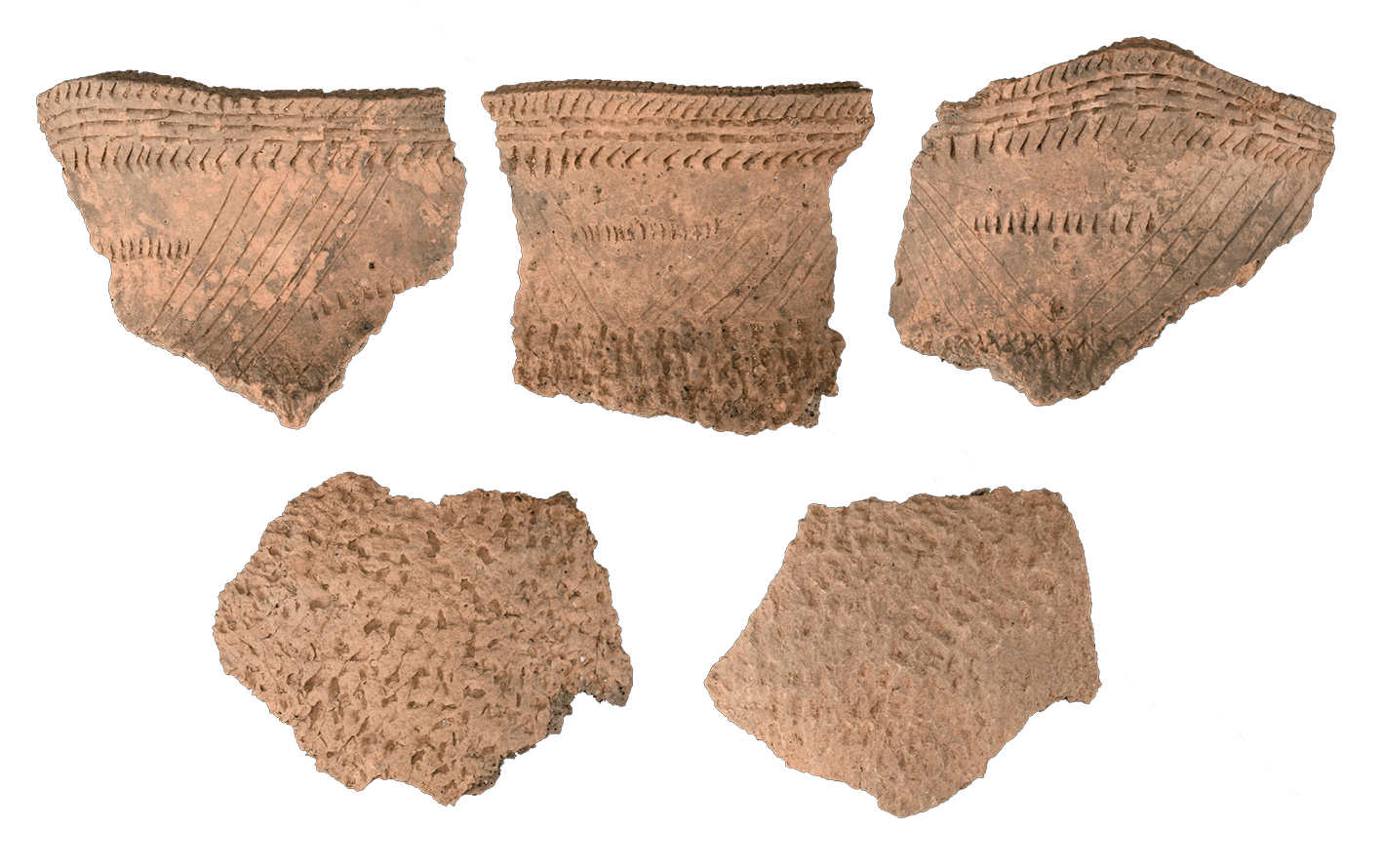

Amorcées en 1994, ces recherches visaient à enrichir nos connaissances sur l’histoire des premiers peuples à se sédentariser et à cultiver la terre dans la vallée du Saint-Laurent, quelques centaines d’années avant l’arrivée des Européens. Elles ont notamment permis de découvrir quatre villages contenant des vestiges de maisons-longues, ces grandes habitations multifamiliales en bois caractéristiques des Iroquoiens. On y a également trouvé certaines des plus anciennes traces de culture du maïs et d’autres plantes domestiquées, si importantes dans l’alimentation de ces premiers horticulteurs. Plusieurs centaines d’artefacts, tels que des fragments de magnifiques vases en céramique ou des outils en pierre et en os, y ont aussi été mis au jour. Certains ont été découverts dans des fosses d’entreposage ou autour des anciens foyers bien alignés au centre des maisons longues.

Villages et vestiges

À Saint-Anicet, le site Droulers-Tsiioniakwatha, reconstitué d’après les découvertes archéologiques faites à proximité. Il est accessible aux visiteurs.

Illustration d’un site iroquoien d’après les vestiges mis au jour sur les berges de la rivière Richelieu dans les années 1970.

Le chantier-école de fouilles archéologiques au site Isings.

Ce fut un véritable privilège que de fouiller des sites archéologiques d’une telle richesse, parfois en collaboration avec des Autochtones. Ce fut aussi une chance, car très rares sont les sites archéologiques au Québec à avoir subi l’« effet Pompéi », c’est-à-dire qu’ils ont été ensevelis dès leur abandon sans se trouver mêlés à d’autres occupations subséquentes. Il s’agit donc de véritables capsules temporelles, presque des instantanés de la vie quotidienne des Iroquoiens d’autrefois qui se révèlent alors à nous.

Les recherches menées sur ces sites se sont souvent déroulées dans le cadre de l’École de fouilles du Département d’anthropologie de l’Université de Montréal. J’ai eu le grand plaisir de diriger cette école d’été durant les cinq dernières années sur le site Isings, le plus ancien des villa-ges iroquoiens de la région, qui date du début du XIVe siècle de notre ère. Plusieurs dizaines d’étudiants ont ainsi eu l’occasion de s’initier de manière concrète à la recherche de terrain. Pour certains, cette expérience a constitué le point culminant de leur formation en archéologie.

L’« effet Pompéi »

Site des fouilles

Étudiants avec artefacts du site Isings.

QUÉBEC

Objets en os provenant des fouilles archéologiques au site Droulers-Tsiionhiakwatha : trois têtes de harpon (à gauche), des pointes de projectiles (au centre) et trois probables aiguilles à tatouer (à droite).

Futures fouilles

Ma prochaine école de fouilles se déplacera dans une autre région, probablement en Outaouais. Le défi ? Suivre la piste des Iroquoiens dispersés au cours du dernier quart du XVIe siècle à la suite de conflits avec d’autres nations autochtones et qui ont été accueillis par les Anishinabeg de la région. Il sera alors intéressant d’explorer les traces matérielles de cette cohabitation interculturelle et, peut-être, d’en tirer des leçons pour un vivre-ensemble plus harmonieux. C’est en travaillant dans cet esprit de collaboration, de décolonisation de la recherche et de réconciliation que l’on peut parvenir à une reconstitution plus exacte de l’histoire, respectueuse des savoirs autochtones. C’est donc une piste et, surtout, une histoire à suivre.

Une fosse contenant les fragments de deux vases en céramique, site Isings.

Fragments d’un vase provenant d’une fosse du site Isings.

À visiter

À explorer

Christian Gates St-Pierre est professeur agrégé au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur l’archéologie des populations autochtones, en particulier les nations iroquoiennes. Il s’intéresse aussi aux questions éthiques en archéologie, ainsi qu’à la protection du patrimoine archéologique. Il dirige l’École de fouilles du Département d’anthropologie et il a codirigé le Projet Tiohtià:ke, qui visait à retracer l’histoire autochtone de Montréal.

Pier-Louis Dagenais-Savard, Trous de mémoire, film documentaire, 2019, 24 min.

Christian Gates St-Pierre et Yves Monette, FEU. Lueurs et fureurs, Montréal, Pointe-à-Callière et Les Éditions de l’Homme et coll. « Archéologie du Québec », 2022.

Roland Tremblay, Les Iroquoiens du Saint-Laurent : peuple du maïs, Montréal, Pointe-à-Callière et Les Éditions de l’Homme et, 2006.

Qui est cet archéologue ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Christian Gates St-Pierre

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Christian Gates St-Pierre, Jean-Christophe Ouellet et Marie-Ève Boisvert, Université de Montréal

Illustration: Guy Lapointe, Recherches amérindiennes au Québec