Algonquins de Virginie fabriquant une pirogue, gravure de 1590 de Théodore de Bry. Samuel de Champlain a aussi décrit ces méthodes après les avoir observées chez des populations du Massachusetts en 1605.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

On a recréé une pirogue préhistorique au Québec

Quelque part sur la rive du lac des Seize-Îles, dans les Laurentides, une pirogue repose dans la végétation. Une observation attentive révèle des marques inhabituelles laissées par des outils d’une autre époque. Les riverains en savent long sur cet objet insolite qui y navigue depuis sa fabrication, en 2020, dans le cadre d’un projet d’archéologie expérimentale.

Chaque année, des pirogues anciennes sont trouvées au fond des lacs, préservées par l’eau et les sédiments. Au Québec, le bois ne se conserve pas plus de quelques siècles, mais, dans le sud des États-Unis, des centaines de pirogues vieilles parfois de milliers d’années laissent deviner leur popularité à travers l’Amérique du Nord.

Des pirogues ont été utilisées au Québec jusqu’au 19e siècle tant par les Autochtones que par les Euro-Canadiens. Cependant, l’outillage en pierre utilisé pendant des millénaires a depuis longtemps été remplacé par des outils en métal.

Mais comment les pirogues étaient-elles fabriquées avant l’outillage européen ?

Pour le savoir, une équipe d’archéologues et d’artisans dirigée par Jean-Louis Courteau, du Centre d’interprétation des eaux laurentiennes (CIEL), et l’auteur de ces lignes, de l’entreprise Abotec, ont entrepris un projet d’archéologie expérimentale inédit au Québec : reproduire une pirogue avec les méthodes et les outils de la période paléohistorique.

Martin Lominy,

Archéologue

Archéologie expérimentale

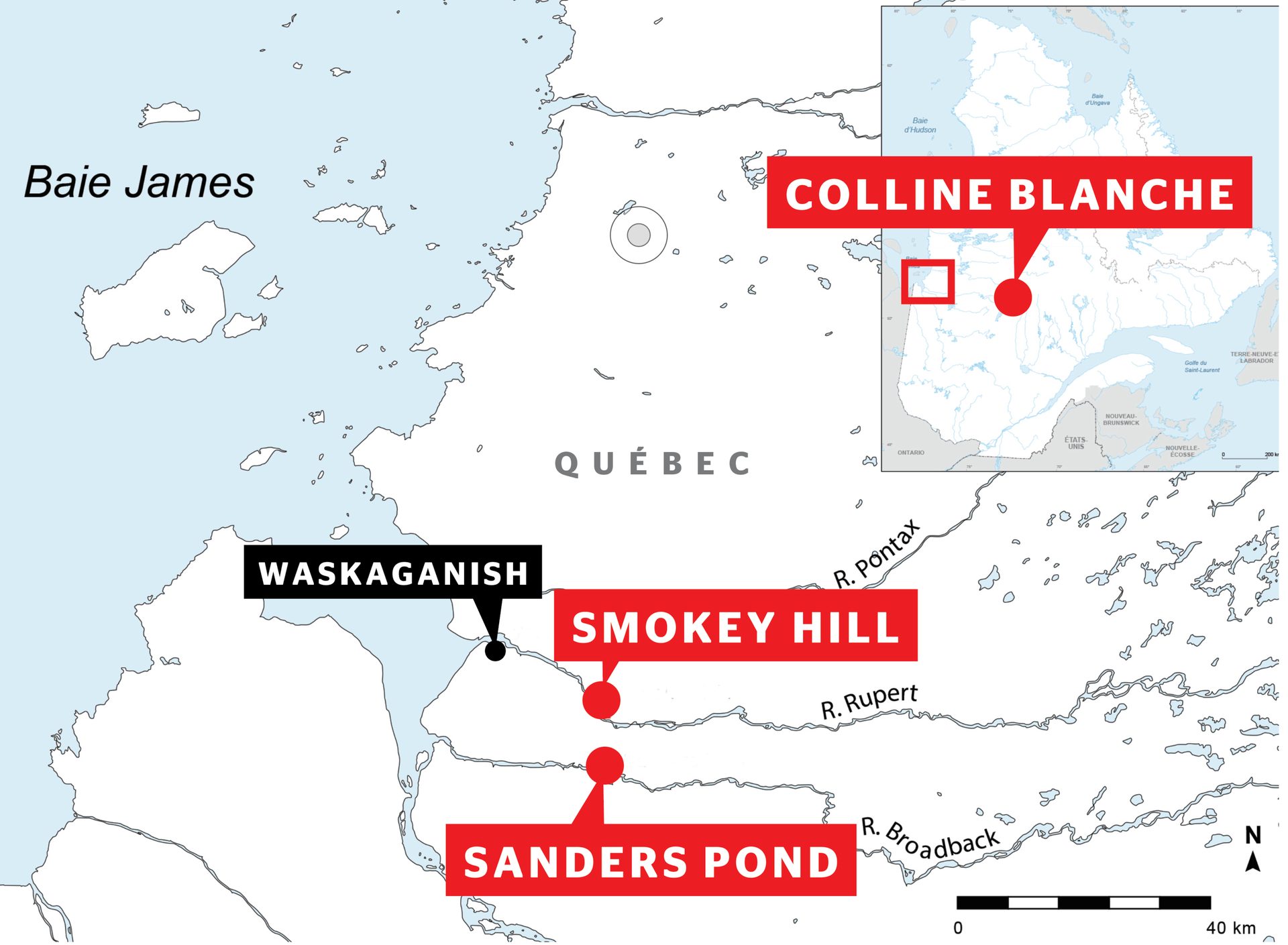

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

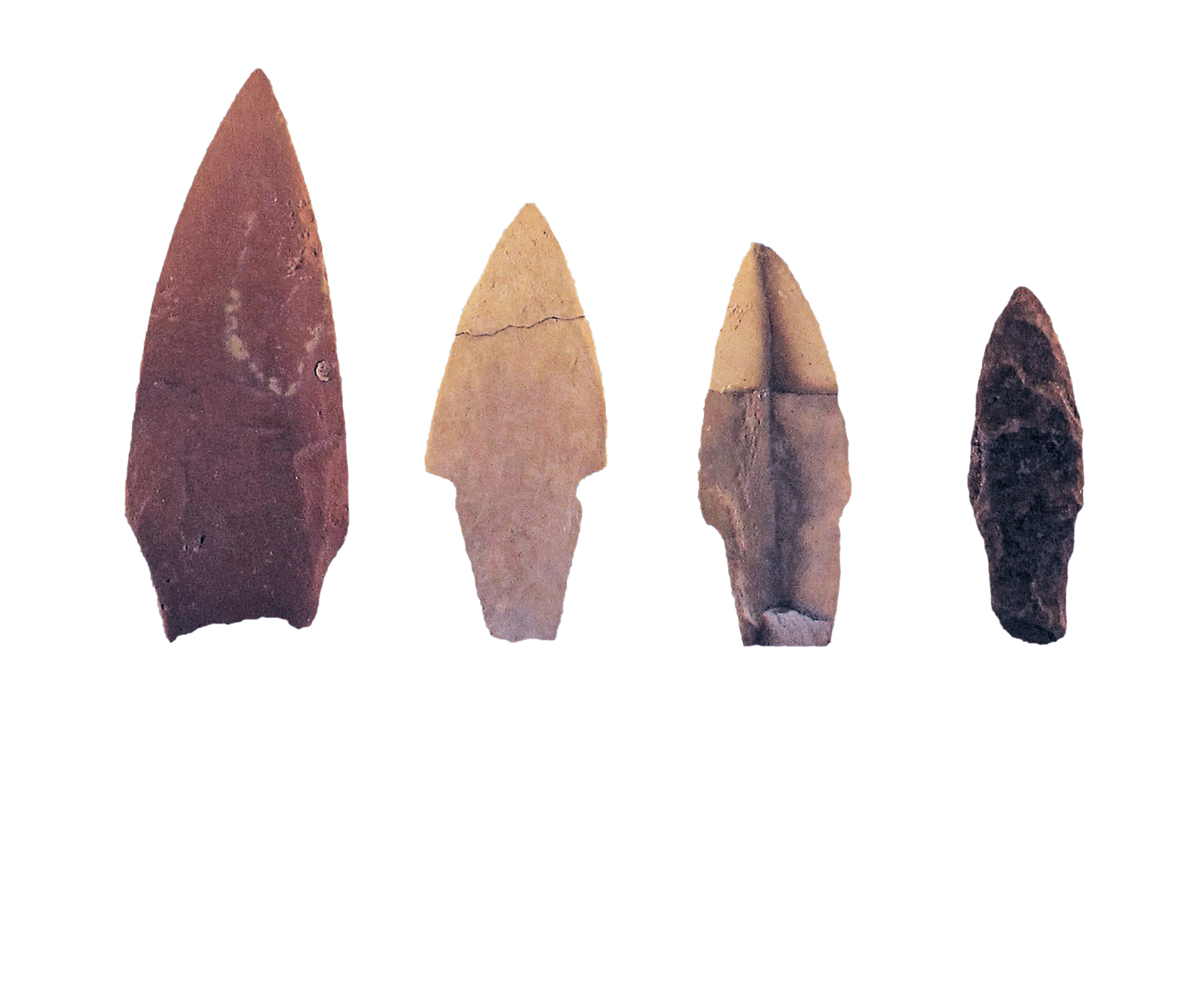

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

C’est une méthode de recherche qui s’aventure au-delà des artéfacts en les reproduisant à la manière de l’époque pour mieux comprendre les techniques de ceux qui les ont fabriqués et utilisés. La pirogue du lac des Seize-Îles était l’occasion de tester des outils méconnus et de vérifier les écrits des explorateurs européens sur la fabrication et la navigabilité de ces embarcations.

Haches, herminettes, gouges… de nombreux outils en pierre sont trouvés dans les sites archéologiques, mais aucun spécimen complet qui permettrait de confirmer leurs usages. Une série d’outils en pierre, en panache et en bois ont donc été reproduits pour expérimenter différentes techniques de travail.

Les outils utilisés pour fabriquer la pirogue.

L’archéologie expérimentale, vous connaissez ?

En route sur la pirogue !

D’après les documents historiques, la méthode la plus commune dans les temps anciens était de creuser un tronc d’arbre par le feu en le vidant graduellement de son charbon par grattage.

Le projet s’est étalé sur un mois et a permis de documenter le processus de transformation d’un pin blanc de 6 mètres (20 pieds) en pirogue capable de naviguer.

Le résultat obtenu a dépassé les attentes. Qu’avons-nous appris de cette expérience ? Plusieurs choses qui amènent à réviser des idées préconçues sur les pirogues et à confirmer certaines observations des siècles passés.

D’abord, la fabrication d’une pirogue ne constitue pas une tâche très difficile. En utilisant le feu de manière contrôlée, on peut facilement fabriquer cette embarcation. Il suffit de 10 jours, temps dont la majeure partie est consacrée à regarder le feu brûler.

Ensuite, on pense souvent que les canots d’écorce ont remplacé les pirogues pour des questions d’efficacité.

Pourtant, ces dernières permettent un chargement plus important et ont une plus grande durabilité.

En revanche, elles sont trop lourdes pour être portagées et la manœuvre s’avère plus lente.

Enfin, la plupart des gens témoins du projet s’inquiétaient de la stabilité de l’embarcation.

Or nos essais ont démontré qu’une pirogue fabriquée et utilisée adéquatement offre une très bonne stabilité.

Les outils en pierre ont aussi donné lieu à une constatation surprenante. En plus de suffire à la tâche, ils sont faciles à fabriquer et à entretenir.

En somme, il semble qu’à la période paléohistorique, la maîtrise du feu comme technique de sculpture était plus populaire qu’on le pense pour sa simplicité et son efficacité.

Qu’adviendra-t-il de la pirogue expérimentale ? Elle continuera d’être utilisée pour des activités éducatives, mais aussi pour mieux comprendre la conservation des pirogues archéologiques qu’on n’a pas fini de mettre au jour un peu partout en Amérique du Nord.

Un pin blanc transformé en pirogue

Abattage du pin blanc à l’aide d’une reproduction de hache en pierre et évidage du tronc par brûlis.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

Pour en savoir davantage

Martin Lominy est diplômé en anthropologie et spécialisé en archéologie paléohistorique. Au cours de 20 ans de carrière comme éducateur en milieu muséal et enseignant en anthropologie, il a acquis une expertise liée aux technologies autochtones par la reproduction et l’expérimentation d’artéfacts. En 2005, il a fondé Abotec pour mettre son expérience au service de l’éducation et de l’archéologie.

Qui est cet archéologue ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Martin Lominy

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: fournies par Marie Trottier; Martin Lominy; Alexandre Barnes

Illustration: tirée de la Collection de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill