Localisation de la propriété de Simon Guillory et de Louise Bouchard sur la carte de Jacques Levasseur de Néré.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Des mystères cachés dans des milliers de fragments

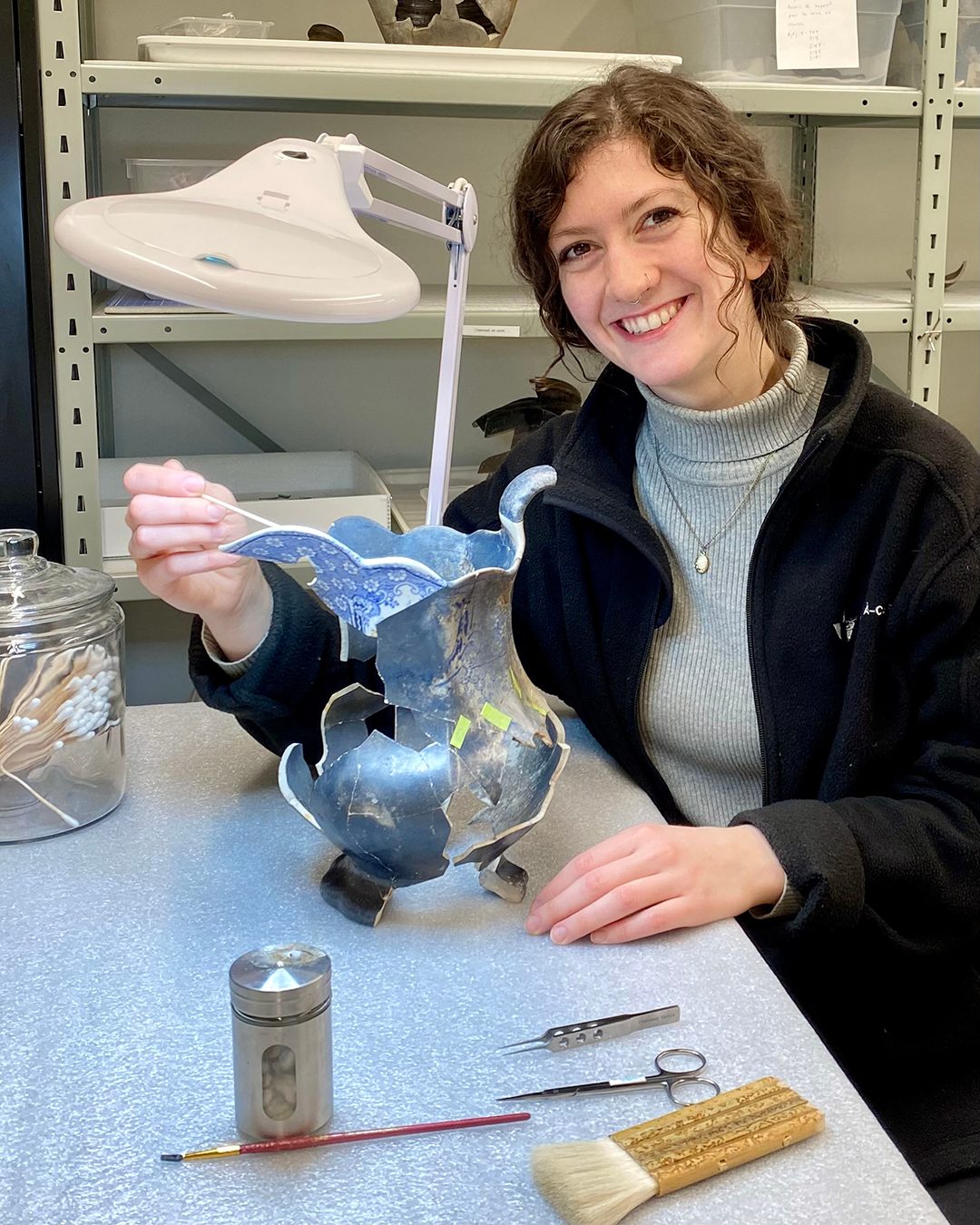

Les fouilles archéologiques du site du marché Sainte-Anne et du parlement de la province du Canada, situé dans le Vieux-Montréal (1844-1849), ont révélé une collection impressionnante de plus de 350 000 artéfacts. Depuis les dernières fouilles, en 2017, archéologues et restaurateurs travaillent à extraire les secrets dissimulés dans ces milliers de fragments.

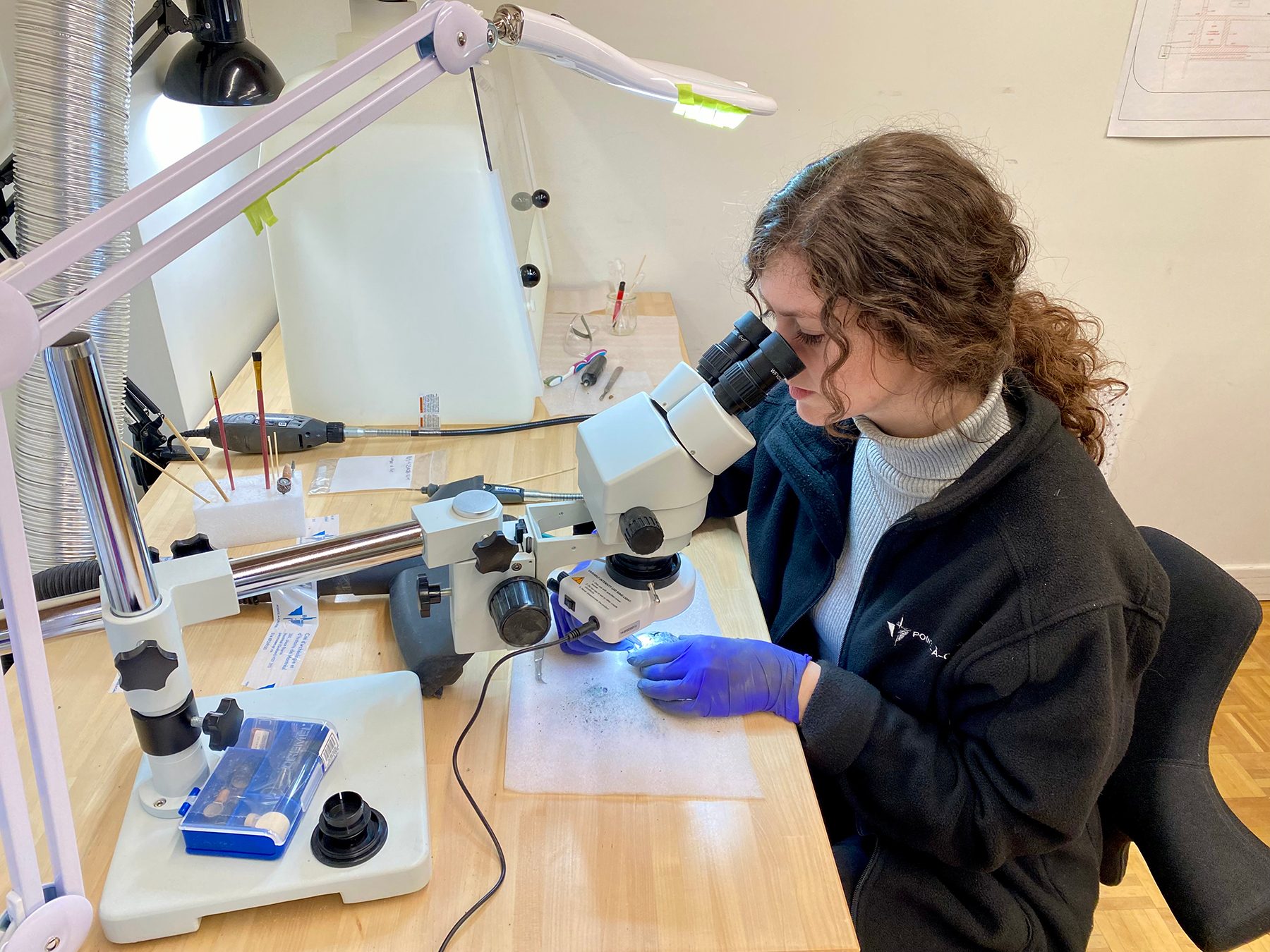

Laura Jacobs et François Gignac,

restauratrice et archéologue

méthode d'enquête

Parlement de Montréal

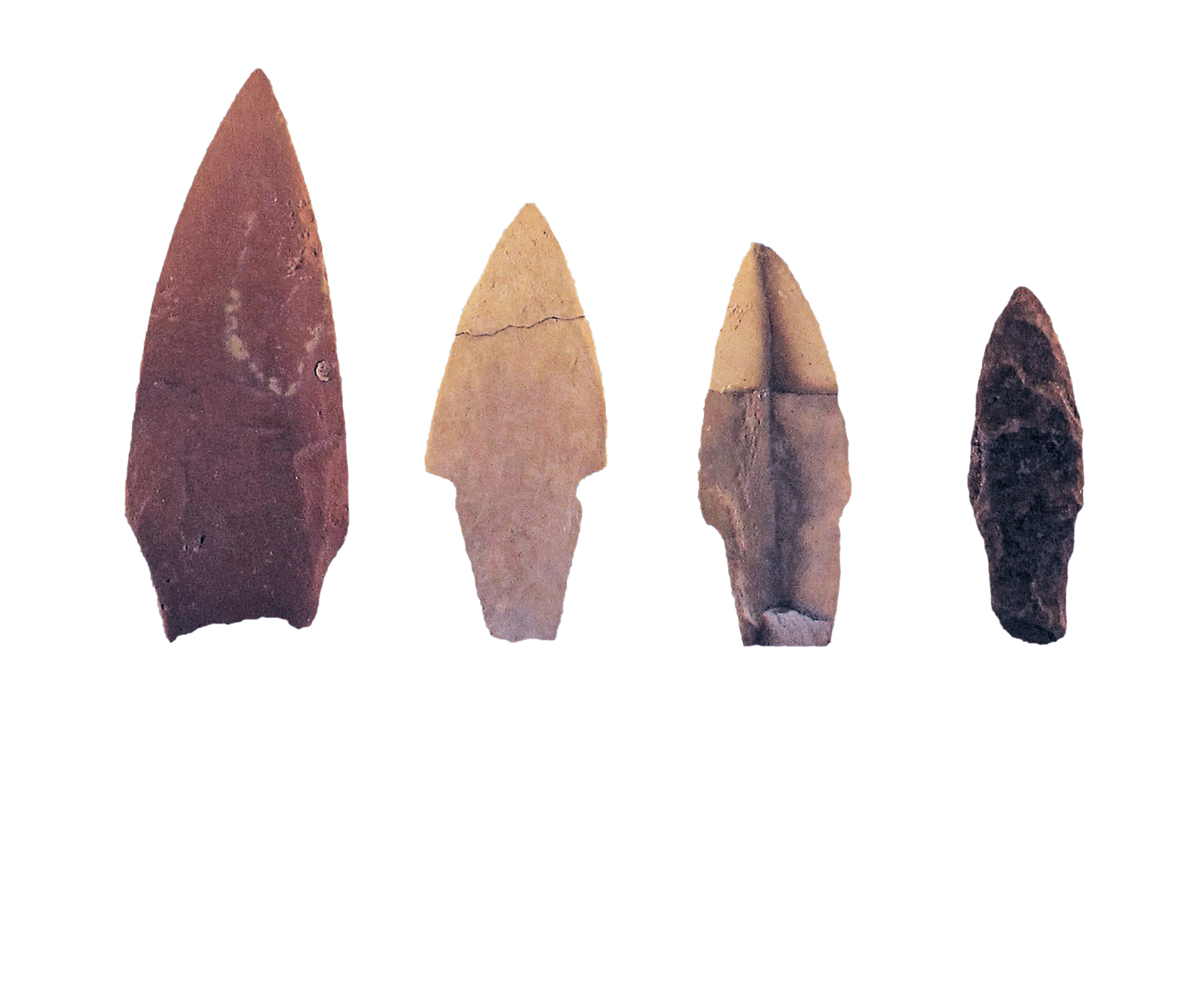

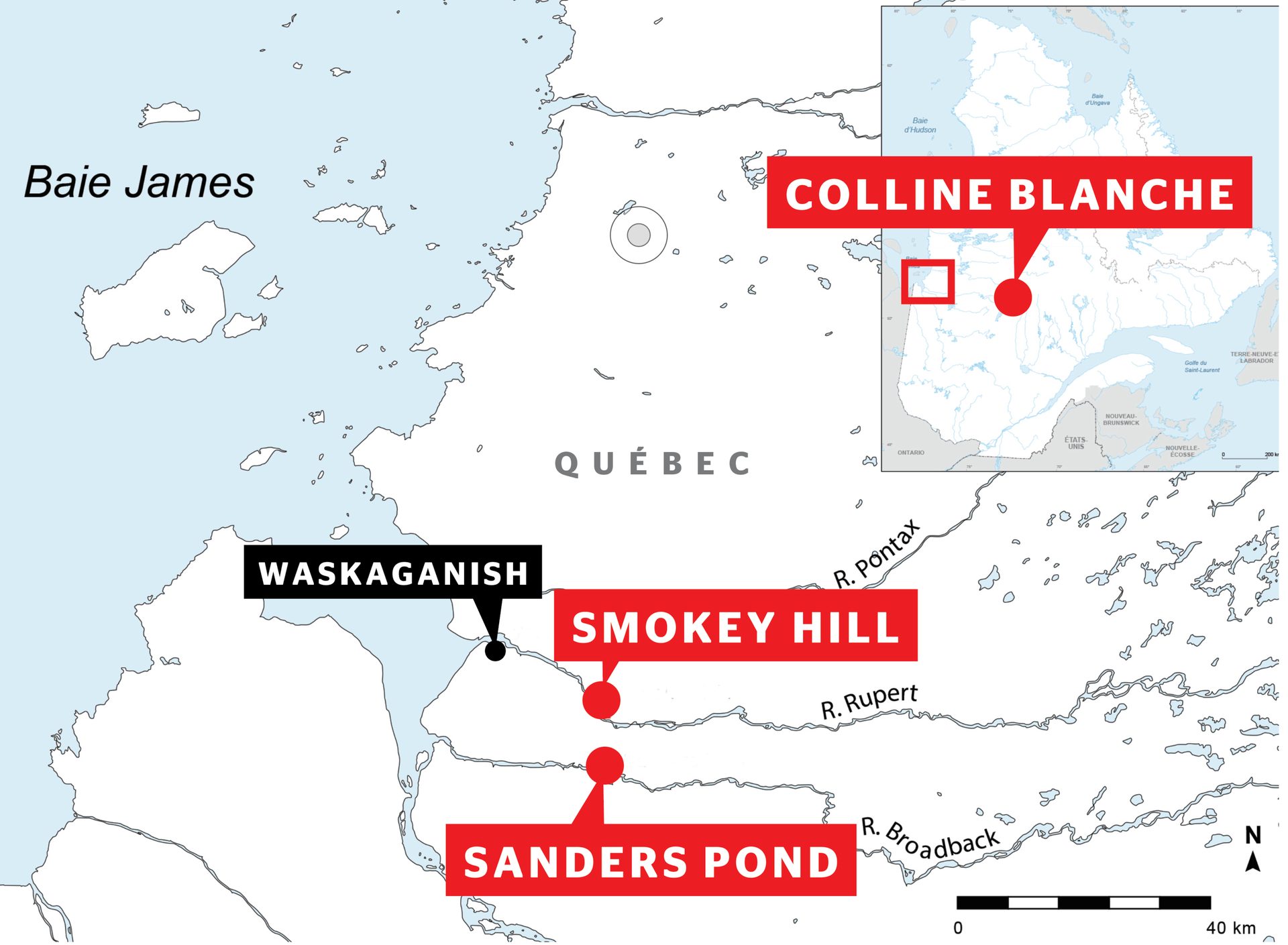

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

Fouilles archéologiques

Excavation et découverte des fragments

Restauration

Documentation, nettoyage et traitement de l’objet

Exposition

Présentation de l’objet au public

Catalogage

Analyse et description des artéfacts

Préparation de l’objet

Fabrication de supports ou de contenants adaptés à l’objet

Du site archéologique au musée : le parcours de l’artéfact

Dans quel état sont les objets mis au jour à leur arrivée au laboratoire ? Tous ont subi une certaine détérioration attribuable au temps et à l’environnement dans lequel ils ont été enfouis. Les glaçures peuvent s’effriter, le verre se délaminer, les décors s’effacer et la corrosion ronger le métal. Les objets peuvent aussi avoir atteint un équilibre avec leur environnement dans le sol. Au moment de les extraire, on perturbe cet équilibre, ce qui peut entraîner une dégradation rapide. Il importe donc de traiter les objets pour assurer leur préservation.

Comment s’y prend-on ? Ce sont la nature de l’objet et le degré de sa détérioration qui déterminent le nettoyage approprié et le type de restauration. L’important est de stabiliser les pièces archéologiques et d’assurer leur survie dans le temps.

Une fois au labo

Voici les 10 principales menaces à la préservation d’un bien matériel. Savoir les reconnaître et les prévenir est la clé pour une conservation adéquate des objets.

- Chocs physiques

- Vol, vandalisme

- Incendie

- Eau

- Animaux fouisseurs

- Polluants

- Lumière

- Température inadéquate

- Humidité relative inadéquate

- Perte d’information

10 choses à éviter pour conserver ses biens patrimoniaux

Les restaurateurs-conservateurs sont des acteurs du patrimoine qui veillent à préserver la culture matérielle pour les générations futures. Leur ligne de conduite : privilégier la conservation préventive pour éviter les altérations. Ce qui suppose que la meilleure approche consiste à limiter les interventions.

Qui sont les restaurateurs-conservateurs ?

L’incendie du parlement de la province du Canada, à Montréal, en 1849, a causé des dommages importants aux objets qui s’y trouvaient. Le feu, l’eau et les actes de vandalisme ont altéré ces artéfacts avant même leur enfouissement.

Les nombreux objets altérés par la chaleur constituent un défi additionnel pour la restauration de la collection.

Artéfacts en feu

Examiner l’histoire des matériaux en utilisant des techniques scientifiques de visualisation permet d’obtenir une tonne de renseignements sur la matière. Cette information se révèle utile pour établir la fonction des objets et déterminer leur provenance. On peut ainsi brosser un portrait plus complet du passé.

À la manière d’un détective

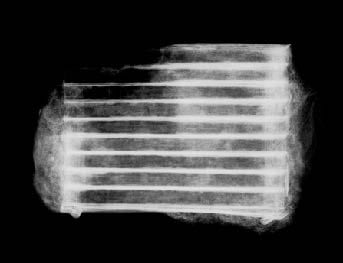

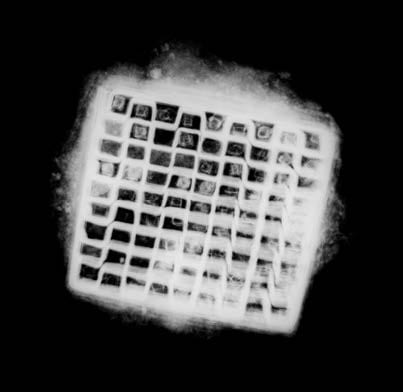

L’utilisation de longueurs d’onde encore plus courtes, comme les rayons X, révèle ce qui se cache sous les couches de corrosion. Cette méthode est très utile pour déterminer les formes se trouvant sous la surface. Elle permet au restaurateur d’effectuer son travail sans crainte d’abîmer l’objet.

Les rayons X

L’utilisation du rayonnement lumineux à différentes longueurs d’onde donne accès à des détails invisibles à l’œil nu. Certains décors assombris par le feu et la suie sont ainsi révélés par l’infrarouge.

L’infrarouge

Une photo prise avec un appareil muni de filtres infrarouges aide à en déceler le décor dissimulé.

L’utilisation de longueurs d’onde plus courtes produit un tout autre type d’image. Par exemple, la fluorescence des matériaux employés dans la fabrication du verre permet de déterminer si ce dernier est composé de plomb ou d’uranium, deux matières abondamment répandues dans la fabrication de la verrerie de table.

L’ultraviolet

Le plomb présent dans la composition du verre produit une fluorescence de couleur bleue lorsqu’on expose l’objet à de l’ultraviolet, une méthode utilisée pour dater les objets.

Ce petit prisme recouvert de fer étamé renferme une structure interne complexe. Une radiographie montre que celle-ci est composée d’alvéoles dans lesquels se trouvent de petites tiges de fer. Mais de quoi s’agit-il ?

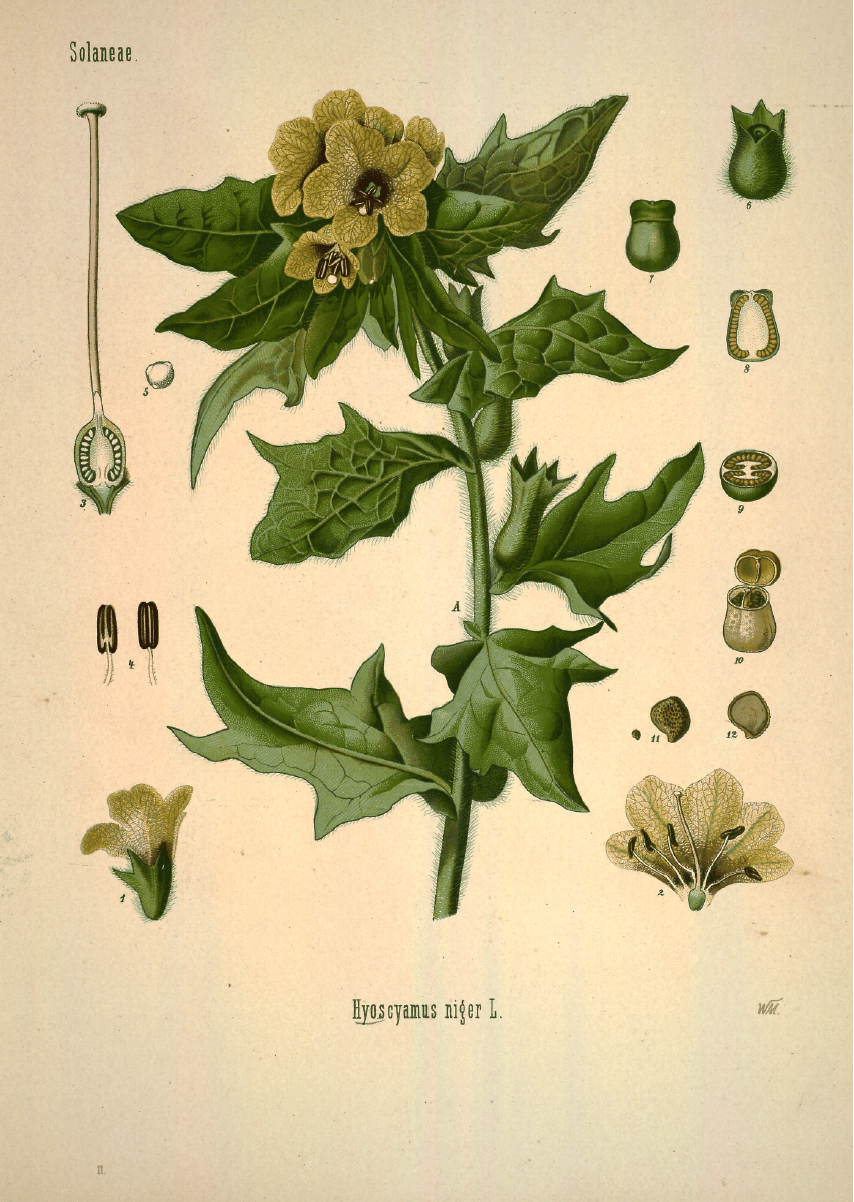

Les analyses statistiques et les interprétations qui découlent de l’archéobotanique mènent parfois à des découvertes insoupçonnées. Ce fut le cas ici ! Plusieurs des plantes identifiées étaient comestibles et avaient notamment des propriétés médicinales et « magiques ». Disons qu’à l’époque, la frontière entre la médecine populaire et la magie était plutôt ténue.

Une thématique se dégageait aussi de cette pharmacopée. Soins et besoins féminins concernant, par exemple, les règles, l’accouchement et l’allaitement sont liés aux propriétés de certaines de ces plantes indigènes et importées d’Europe.

Parmi les spécimens mis au jour dont on connaît les usages médicinaux figurent le trèfle, la violette, la framboise, le sureau, l’aralie, le sumac, le géranium découpé, la verveine et la jusquiame noire. Cette dernière est particulièrement intéressante puisqu’elle a été importée d’Europe par les communautés religieuses expressément pour ses vertus curatives. Puissant antidouleur, elle peut être anesthésiante, mais un mauvais dosage peut entraîner la mort.

Médecine populaire et magie

Quelques graines de jusquiame noire mises au jour dans les sols de la maison de Guillory et Bouchard. Illustration de la même plante.

Traitement d’échantillons de sols en vue d’analyses archéobotaniques.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

Pour en savoir davantage

À visiter

Laura Jacobs est technicienne en restauration à Pointe-à-Callière. Diplômée en chimie et en conservation, elle a mis à profit son expertise sur des sites historiques et archéologiques pour des institutions muséales et dans le domaine de l’art public.

François Gignac travaille depuis 20 ans sur des sites en Grèce et au Québec, comme expert en archéologie architecturale, en restauration et conservation du patrimoine bâti. Il est archéologue à Pointe-à-Callière depuis 2018.

Qui est cette restauratrice ?

Qui est cet archéologue ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Laura Jacobs et François Gignac

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: courtoisie Collection Ville de Montréal © Pointe-à-Callière, Caroline Thibault, Emily Draicchio, François Gignac, Michel Julien, Alain Vandal, Laura Jacobs ; fournie par Annie Thériault-Roussel. Radiographies Michel Élie. © Centre de conservation du Québec