Photogrammétrie des vestiges archéologiques situés sous la chapelle.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

La numérisation 3D expose les dessous de cette chapelle

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, a semé l’émoi dans le monde occidental et ailleurs, rappelant à tous la grande fragilité du patrimoine architectural ancien.

Gardienne de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, la plus ancienne de Montréal, l’équipe du Site historique Marguerite-Bourgeoys, dont je fais partie, ne pouvait demeurer indifférente devant cet événement. Proactifs en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine, nous avons voulu marquer un grand coup en réalisant un projet de numérisation 3D de l’ensemble des bâtiments et des vestiges archéologiques. C’était également une manière de laisser un legs à l’occasion des festivités soulignant le 250e anniversaire de la chapelle, en 2023.

Stéphan Martel,

Site historique Marguerite-Bourgeoys

VIEUX-MONTRÉAL

Les percées fascinantes de l’archéobotanique

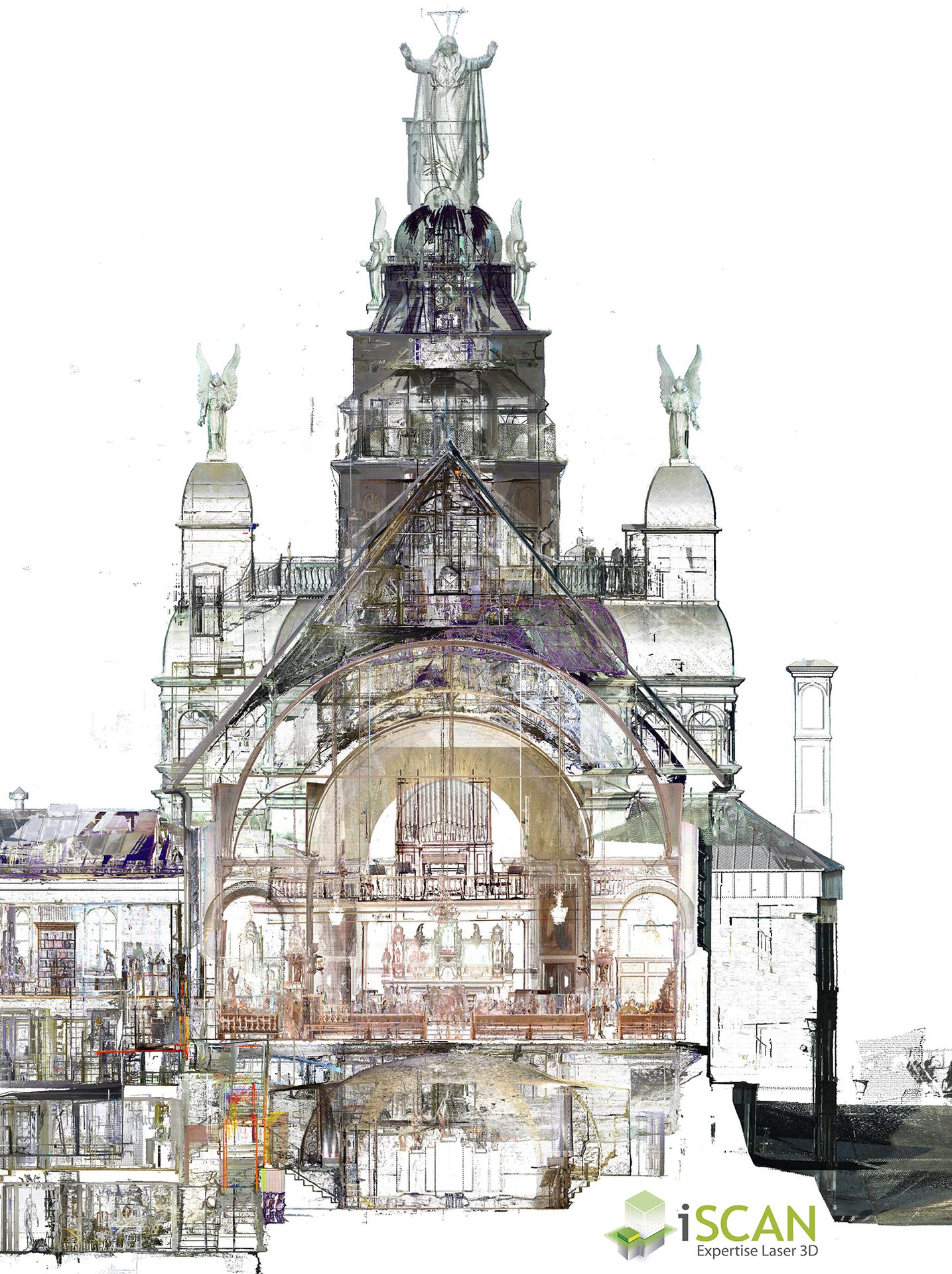

La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et sa vue en coupe. On y distingue la voûte de pierre en sous-sol, l’intérieur de la chapelle et les combles.

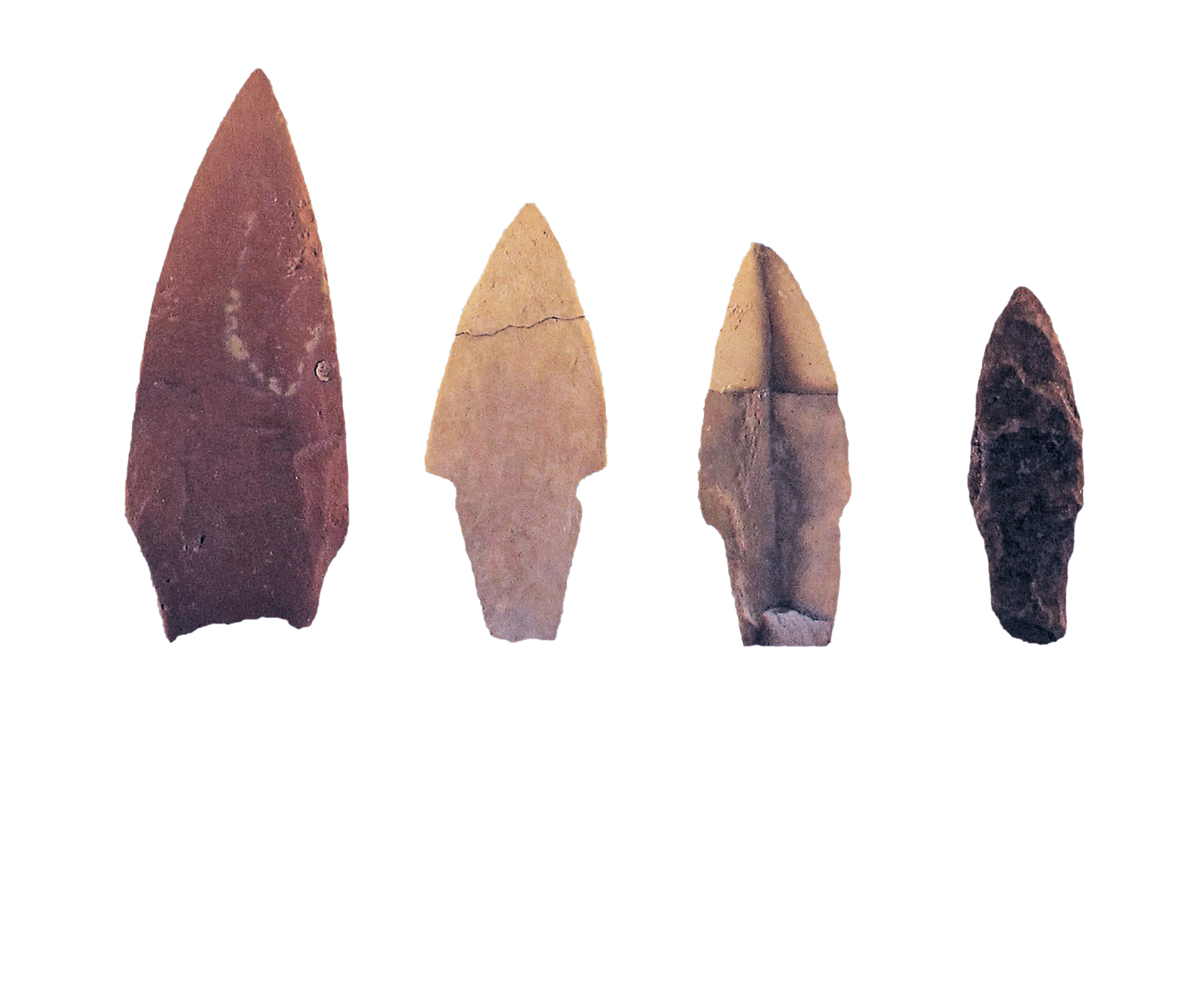

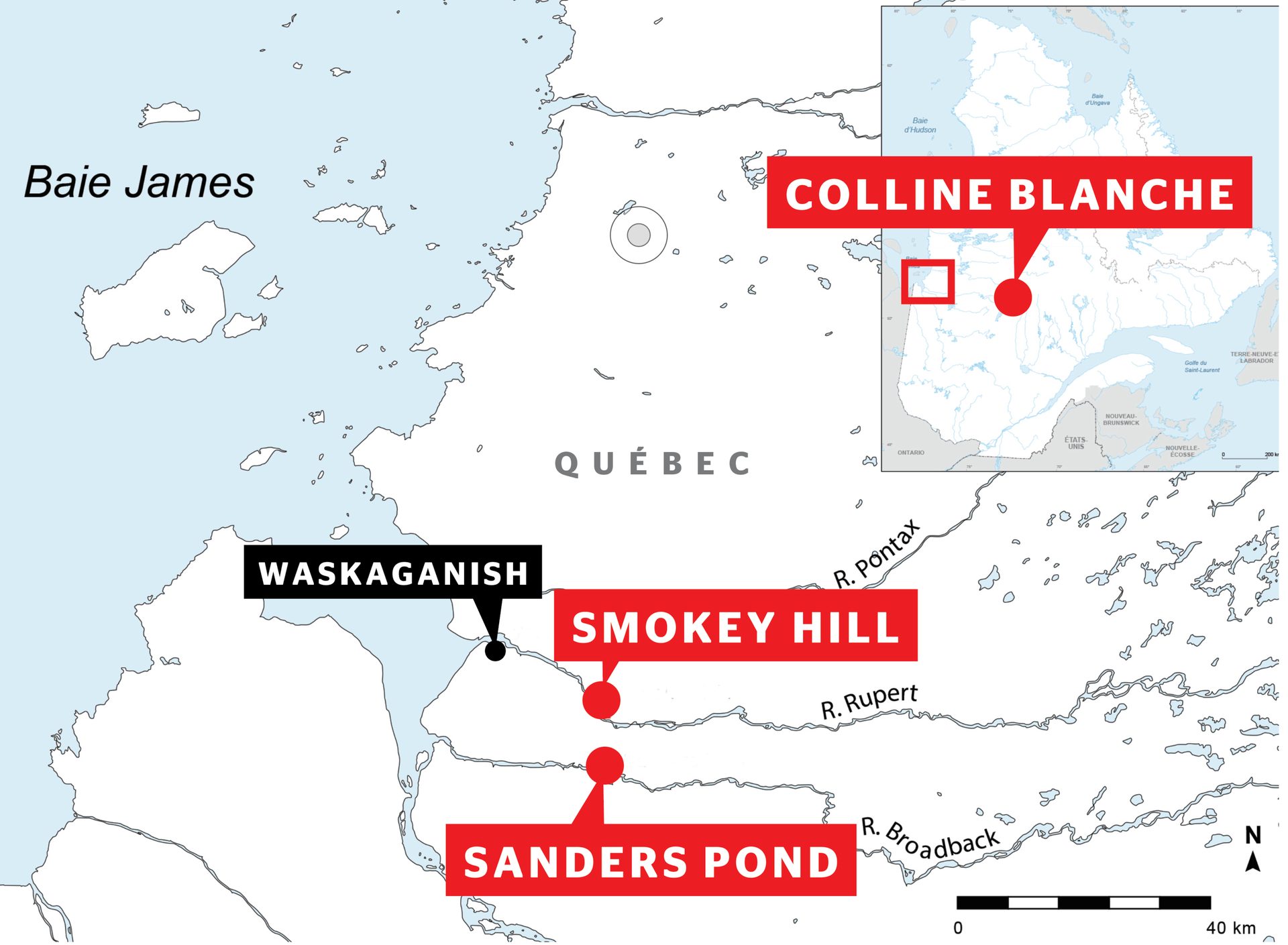

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

Un projet porteur

La numérisation tridimensionnelle des bâtiments et des vestiges architecturaux et archéologiques du site amène à poser des gestes stratégiques à la fois en conservation, en recherche et en mise en valeur. Les applications concrètes d’une telle technologie sont multiples. Elles vont de la fabrication d’outils performants pour nous épauler dans la préservation de nos bâtiments patrimoniaux jusqu’à la conception d’activités pédagogiques et culturelles aussi innovantes que stimulantes.

Une reproduction précise au millimètre près

Au cours de l’été 2022, nous avons fait appel à la firme iSCAN – Expertise laser 3D, spécialisée en numérisation architecturale et archéologique. Au moyen d’équipements à la fine pointe de la technologie, tous les espaces ont été passés au peigne fin. Le processus de numérisation, de photogrammétrie (modélisation 3D à partir de photographies multiples) et de traitement des données a présenté de nombreux défis, compte tenu de la complexité des lieux et de l’accès limité à certains espaces, comme les combles, la flèche du clocher et l’intérieur du campanile. Malgré tout, nous avons pu créer un relevé 3D intégral – un jumeau numérique – de tous les bâtiments et vestiges archéologiques avec une précision aussi fine que d’un à cinq millimètres.

Le Site historique Marguerite-Bourgeoys

Fondé en 1998, ce complexe muséal témoigne de l’histoire de Marguerite Bourgeoys (1620-1700), première éducatrice de Montréal, et de son legs, la Congrégation de Notre-Dame et la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Il met également en valeur des vestiges archéologiques préhistoriques et historiques qui témoignent de 2400 ans d’histoire sur un même emplacement. On y trouve notamment des traces de campements autochtones, des vestiges de la palissade de Montréal de 1708, ainsi que les fondations de la première chapelle établie par Marguerite Bourgeoys, qui a brûlé en 1754.

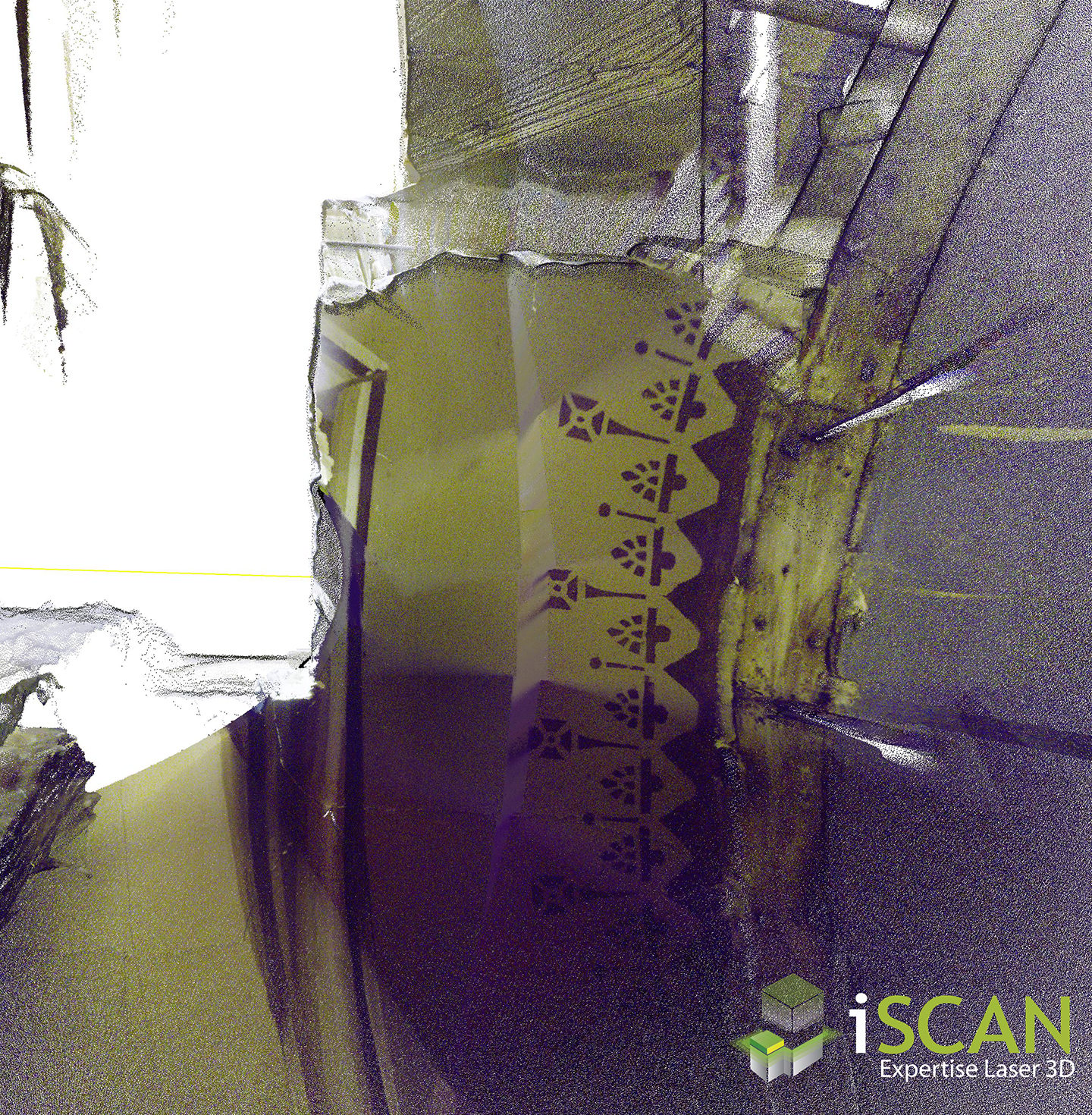

Décor inédit

Parmi les faits saillants de ce projet de numérisation, soulignons la découverte d’une section de la voûte originale du 18e siècle, invisible depuis 138 ans. En 1885, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours a en effet connu d’importantes rénovations. On a notamment construit, sous la voûte d’origine, une nouvelle structure, sur laquelle l’artiste François-Édouard Meloche a peint des scènes de la vie de la Vierge, toujours visibles aujourd’hui. La numérisation effectuée en novembre 2023 entre les deux voûtes a permis de faire ressurgir quelques éléments décoratifs disparus.

Voir des collections autrement

La technologie utilisée ici offre aux visiteurs virtuels un rapport singulier avec les collections muséales. La numérisation des artéfacts archéologiques permet en effet d’observer un objet sous tous ses angles et dans ses moindres détails.

À gauche, numérisation d’une section de la voûte du 18e siècle, où figurent des éléments décoratifs inédits datant du 19e siècle. À droite, robinet de tonneau en métal cuivreux (18e siècle).

Numérisation d’une section de la voûte du 18e siècle, où figurent des éléments décoratifs inédits datant du 19e siècle. À droite, robinet de tonneau en métal cuivreux (18e siècle).

Robinet de tonneau en métal cuivreux (18e siècle).

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

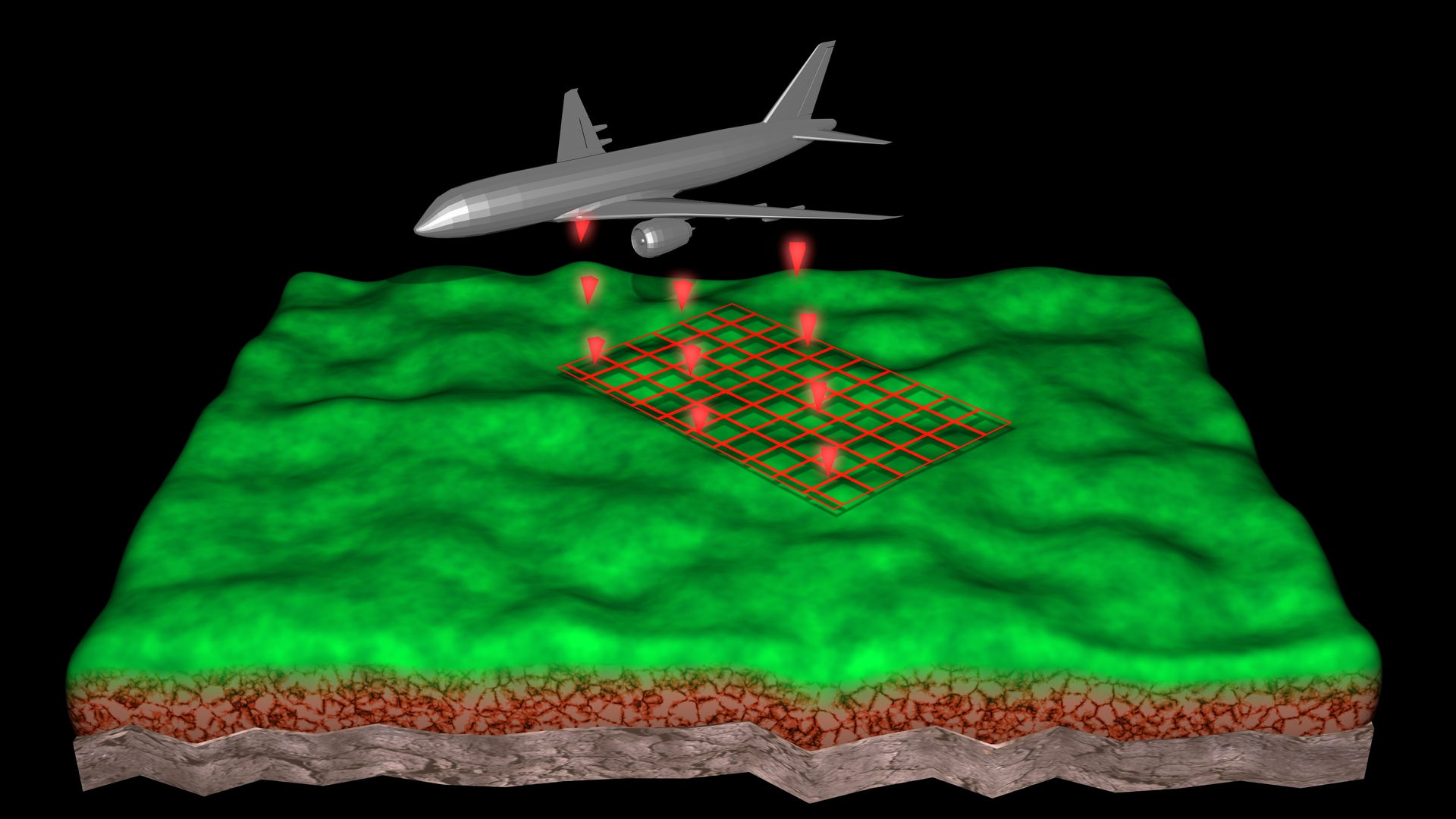

En archéologie, la documentation du passé passe par la création de jumeaux numériques de sites et d’artéfacts existants. La combinaison des technologies de scanneur LIDAR et de photogram-métrie permet de générer des modèles précis et photoréalistes. On peut aussi, grâce à la modélisation 3D/4D, reconstituer des paysages, des bâtiments et des fragments d’objets disparus.

La numérisation d’un site est réalisée en positionnant des stations de scanneurs pour couvrir l’entièreté d’un site.

Le scanneur balaye les vestiges visibles pour générer un nuage de points 3D, avec des photos-sphères 360°, et peut être géoréférencé. Couplé à un relevé photographique traditionnel ou réalisé par drone, il donne un rendu photoréaliste et à l’échelle. Le géoradar pourrait aussi fournir de l’information sur des composantes souterraines, mais il est peu utilisé au Québec.

Ces modèles servent à la documentation technique, à la prise de mesures fidèles à la réalité après la fouille, et sont utiles pour les rapports archéologiques, sous forme de dessins 2D, de plans, d’élévations ou d’ortho-images des vestiges.

Ils constituent également des outils de recherche pour des collections, de diffusion et de mise en valeur du patrimoine.

Avec les sources historiques anciennes, la modélisation 3D permet de reconstituer des paysages d’un autre temps, des bâtiments disparus, et de créer des environnements virtuels qui illustrent les modes de vie du passé à la lumière des connaissances actuelles.

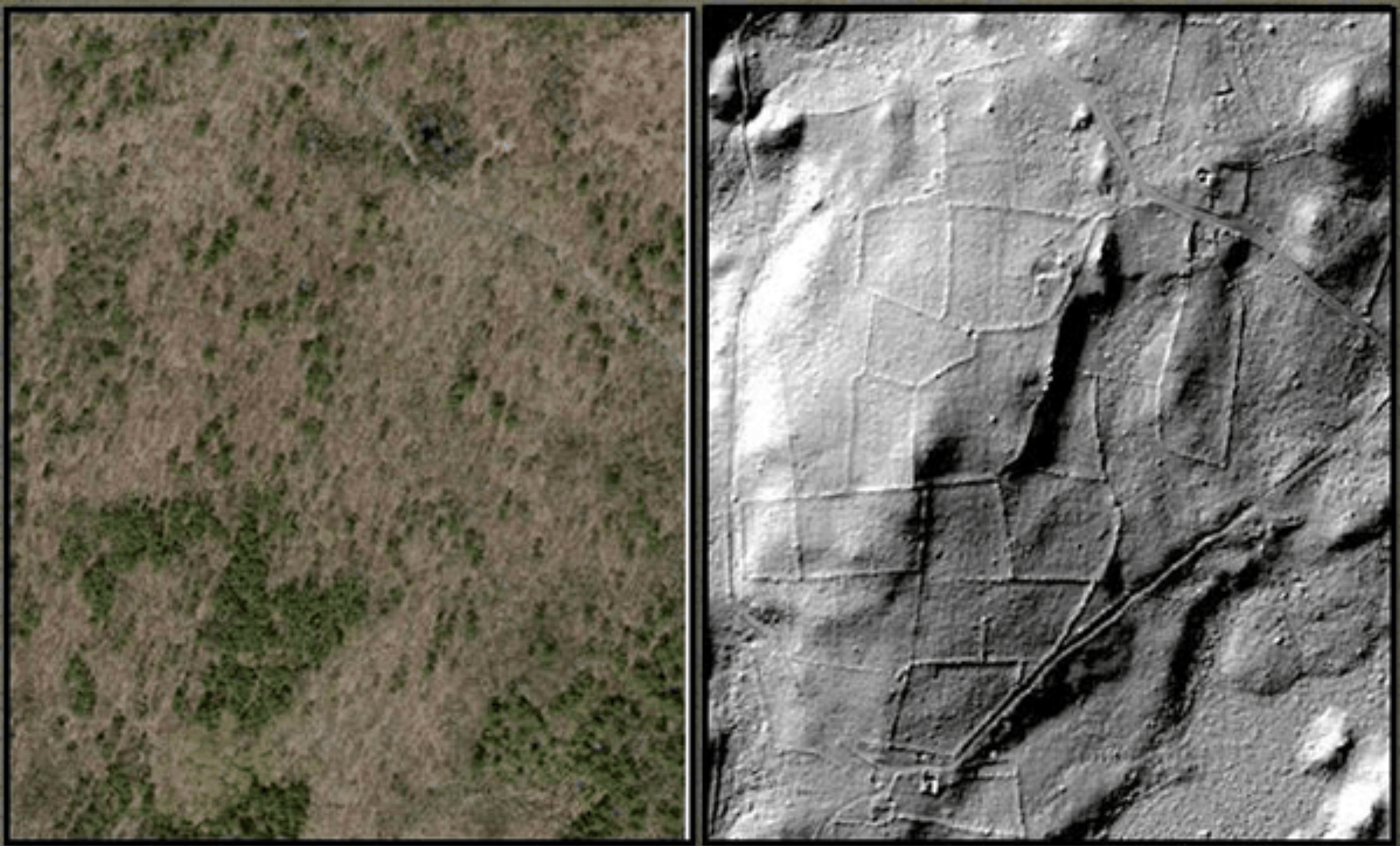

Exemple d’application et d’imagerie de LIDAR aérien pour la découverte de sites non visibles.

Fonctionnement d’un LIDAR.

Des jumeaux numériques pour conserver et découvrir

Catherine Caya-Bissonnette et Richard Lapointe,

archéomaticiens, iSCAN

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

Pour en savoir plus

À LIRE

Stéphan Martel est directeur adjoint et responsable de la recherche au Site historique Marguerite-Bourgeoys, où il travaille depuis 2007, se consacrant à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine associés à Marguerite Bourgeoys et à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Il évolue dans un réseau qui se voue à la diffusion des connaissances historiques et à la protection du patrimoine religieux.

Patricia Simpson et Louise Pothier: Notre-Dame-de-Bon-Secours : une chapelle et son quartier, Montréal, Fides, 2001.

Qui est cet acteur du patrimoine ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Stéphan Martel ; Catherine Caya-Bissonnette et Richard Lapointe

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos et images: fournies par le Site historique Marguerite-Bourgeoys ; courtoisie geographyrealm.com et adobe stock