Maquette du fort de Ville-Marie selon une reconstitution hypothétique, à Pointe-à-Callière.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Des bactéries pour comprendre la naissance du fort Ville-Marie

Durant leur existence, les humains laissent derrière eux des objets, des vestiges et des restes de milieux de vie. C’est l’objet d’étude des archéologues : les traces laissées par ces occupations passées.

Mais les humains laissent aussi beaucoup d’autres choses invisibles à l’œil nu. Leurs activités transforment l’environnement naturel et créent des écosystèmes spécifiques qui plaisent à certaines colonies de microorganismes. C’est ici que la paléomicrobiologie entre en scène (paléo = ancien ; micro = petit et biologie = le vivant).

Hendrik Van Gijseghem, Cassandre Lazar et Marjorie Collette

chercheurs

méthode d'enquête

Les percées fascinantes de l’archéobotanique

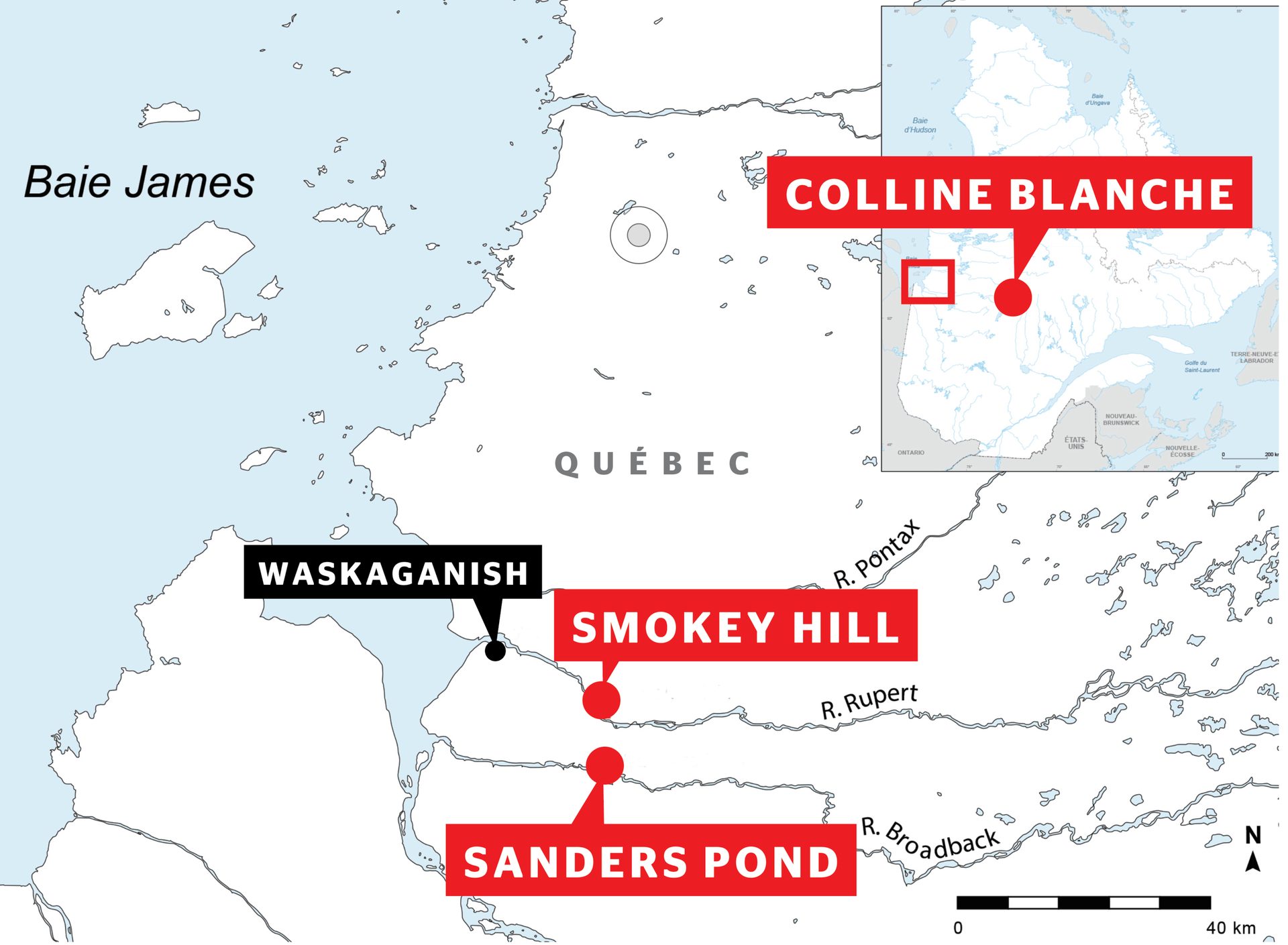

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

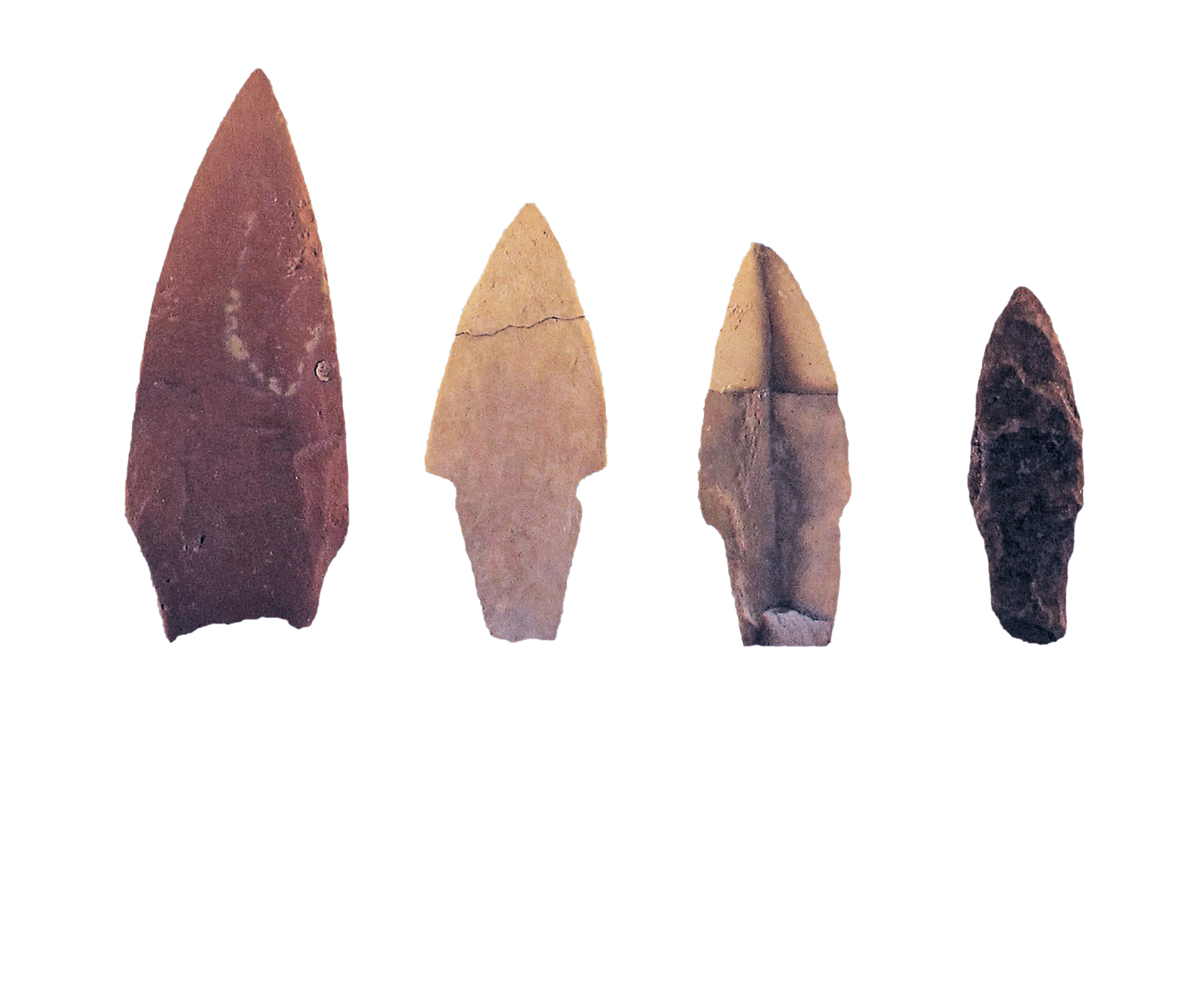

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

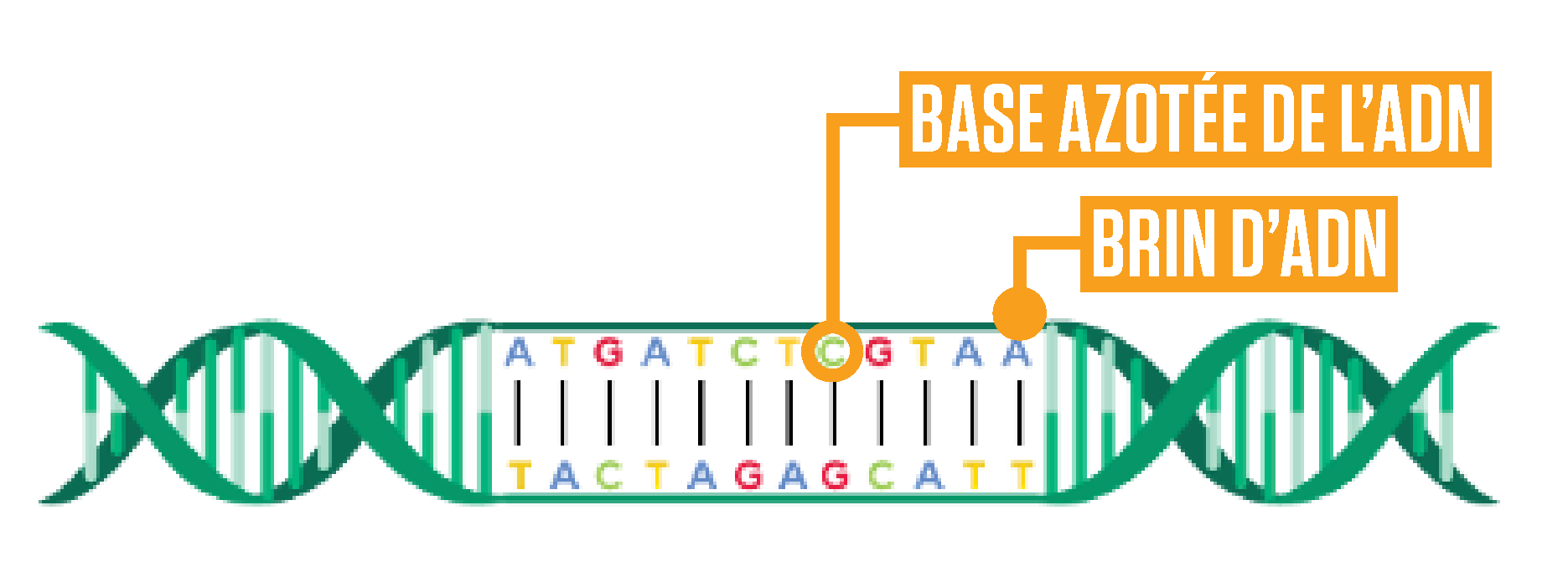

Des bactéries aux humains, en passant par les plantes, les insectes et les mammifères, tous les membres du vivant partagent une chose : le même système de codage génétique qui assure la reproduction des espèces et la transmission des traits d’une génération à l’autre. C’est l’ADN (ou acide désoxyribonucléique). Les êtres unicellulaires, dont font partie les bactéries qui représentent les plus anciennes formes de vie sur la planète, n’y font pas exception. Les sols du fort de Ville-Marie, lieu de fondation de Montréal, contenus sous un plancher en verre à Pointe-à-Callière, recèlent des microorganismes comme tous les écosystèmes terrestres. C’est d’ailleurs le besoin d’identifier certains organismes bien vivants qui a poussé le Musée à collaborer avec les microbiologistes de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). La question est vite apparue : comme l’identité des colonies microbiennes change selon l’environnement, serait-il possible de distinguer les bactéries vivantes (actuelles) de celles qui ont déjà existé à cet endroit, mais qui n’existent plus (bactéries fossiles) ? Cet exercice permettrait de jeter un éclairage différent sur les environnements et les activités du passé.

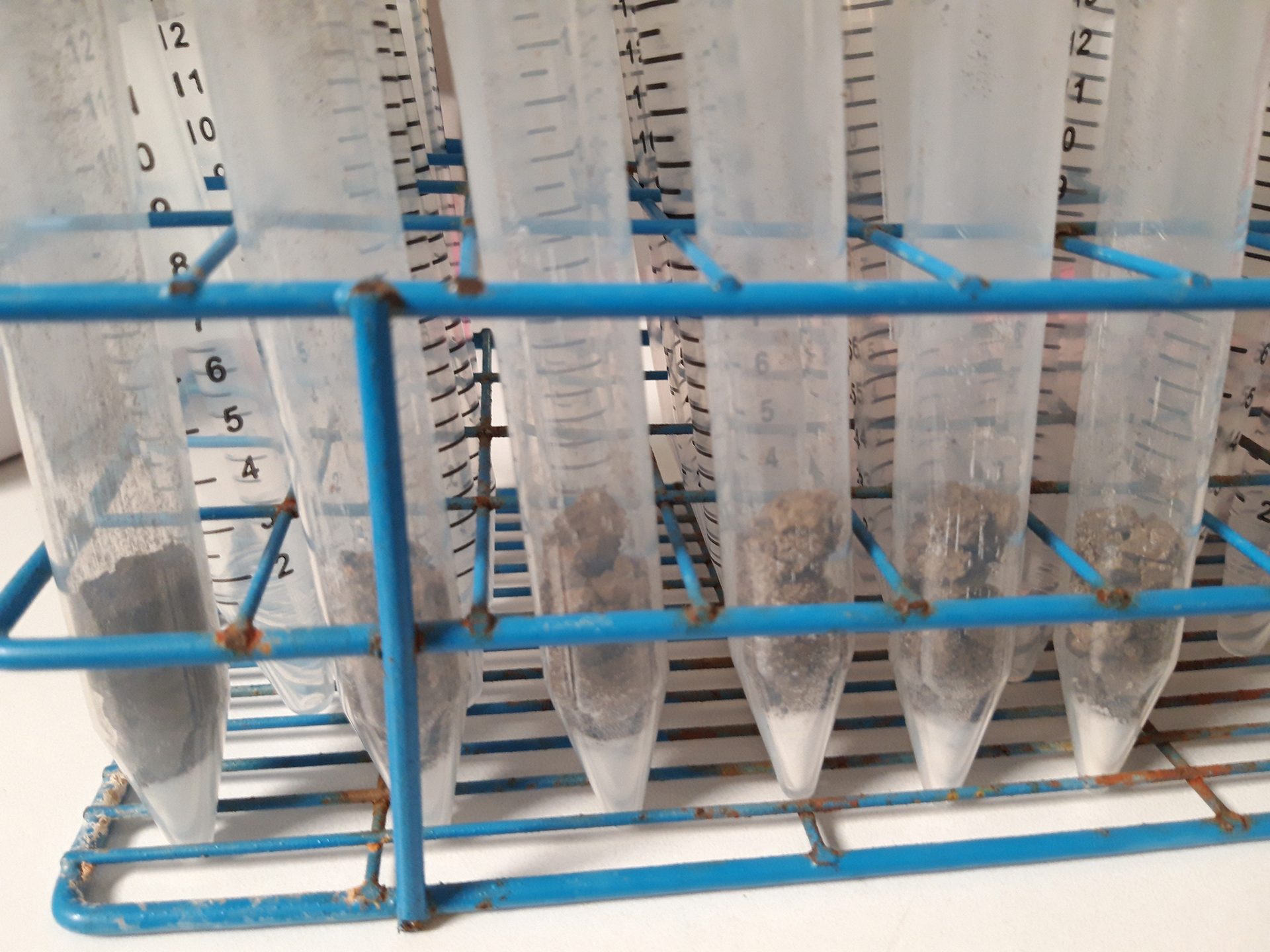

Échantillons de sols récoltés.

Exemple de molécule d’ADN

Mortes ou vivantes ?

Collecte de carottes de sols au fort de Ville-Marie en 2022

Tous les organismes vivants ont dans leurs cellules de l’ADN et de l’ARN (acide ribonucléique). Ce dernier crée des protéines nécessaires au fonctionnement des cellules et à leur reproduction. L’ADN se fossilise dans le sol, alors que l’ARN se conserve très peu de temps. Si l’on identifie, par séquençage génétique, de l’ADN et de l’ARN associés, on est en présence de bactéries vivantes. Si l’on n’identifie que de l’ADN, c’est que l’ARN s’est décomposé. On a alors un signal de bactéries fossiles.

Parmi les bactéries fossiles identifiées, plusieurs ne se trouvent que dans des environnements bien précis ou en association avec des substances spécifiques.

Les génomes de ces bactéries sont contenus dans des bases de données globales, que l’on peut consulter pour savoir dans quels contextes une bactérie donnée a été identifiée. En voici quelques-unes.

- Une bactérie associée au dépeçage d’animaux. On peut, en effet, penser que des activités de boucherie étaient pratiquées au fort de Ville-Marie, ou même avant sa fondation, par des groupes autochtones.

- Une bactérie associée aux matières fécales. Identifiée au fond d’une fosse profonde utilisée comme caveau à légumes, cette bactérie montre que cet espace a pu servir à d’autres usages. Dans cette même fosse, on a aussi identifié une quantité de bactéries associées aux plantes, ce qui concorde avec son usage préalable comme entrepôt de nourriture.

- Un microorganisme associé aux plants de tabac. On fumait beaucoup au fort de Ville-Marie, à en juger par les fragments de pipes qu’y ont trouvés les archéologues. La présence de cette bactérie est logique. D’autres bactéries donnent à penser qu’on a sans doute cultivé des plants de tabac et autres cultigènes à l’intérieur du fort.

- Une bactérie associée à Lobelia, une plante à usage médicinal. C’est un peu mystérieux, car cette plante n’est pas native du Québec. A-t-elle été importée ? Ou la bactérie interagit-elle avec une substance d’une autre plante indigène semblable à Lobelia ?

- Des archées vivant dans les fonds marins. Ces microorganismes ont aussi été récoltés au fond d’une fosse. Les sols analysés étaient composés d’argile, matière qui forme une grande partie du sous-sol montréalais. Ces argiles ont pu être déposées à l’époque où la mer de Champlain recouvrait la région. Ces archées témoigneraient de cette époque.

- Bien que ces données soient en accord avec les activités pratiquées sur le site, on ne peut déterminer l’époque où ces bactéries fossiles étaient vivantes.

- Dans le cadre d’un second projet d’échantillonnage, on a aussi récolté des portions de sols le long de carottes extraites du site, afin d’obtenir un meilleur contrôle chronologique. Les résultats préliminaires s’annoncent prometteurs.

- Par exemple, on a constaté que les communautés microbiennes étaient très différentes d’une couche de sol à une autre (couche de remblai, couche d’occupation du fort, sol naturel et argiles marines).

- Ce résultat s’accorde avec ce que l’on connaît des différents types de sols composant le site.

De même, on voit que plus on s’enfonce dans les argiles marines, moins les bactéries sont connues dans les bases de données. Est-ce parce qu’il n’y a pas d’écosystèmes actuels comparables à ceux du dernier âge glaciaire ? Découvre-t-on de nouvelles espèces vivantes ? À suivre !

Séquençage

Échantillons

Comparaison des séquences avec une base de données globales

Obtention de toutes les séquences présentes dans l’échantillon

Identification de l’ADN détecté

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

Hendrik Van Gijseghem pratique l’archéologie depuis 1995. Il détient un baccalauréat et une maîtrise de l’Université de Montréal et un doctorat de l’Université de Californie à Santa Barbara. Il est chargé de projets en archéologie et histoire à Pointe-à-Callière depuis 2017.

Cassandre Lazar est spécialisée dans l’étude des communautés microbiennes qui vivent dans les habitats souterrains (sols, roches, eau souterraine). Elle dirige un laboratoire de recherche à l’UQAM, où elle est professeure depuis 2017.

Marjorie Collette est étudiante à la maîtrise en biologie à l’UQAM, dans le laboratoire d’écologie microbienne de Cassandre Lazar. Elle est passionnée par la microbiologie, l’écologie et l’exobiologie, et se consacre actuellement à son projet sur la paléomicrobiologie.

Qui sont ces archéologues ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Hendrik Van Gijseghem, Cassandre Lazar et Marjorie Collette

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Photos fournies par Michel Julien © Pointe-à-Callière ; François Gignac ; Marjorie Collette, UQAM ; Youssef Shoufan ; Guilhem Colomines