Un exemple d’un affleurement rocheux en Estrie, utilisé dans le passé par les ancêtres des Abénakis pour extraire la roche et fabriquer des outils.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Des outils vieux de 12 000 ans en disent long en Estrie

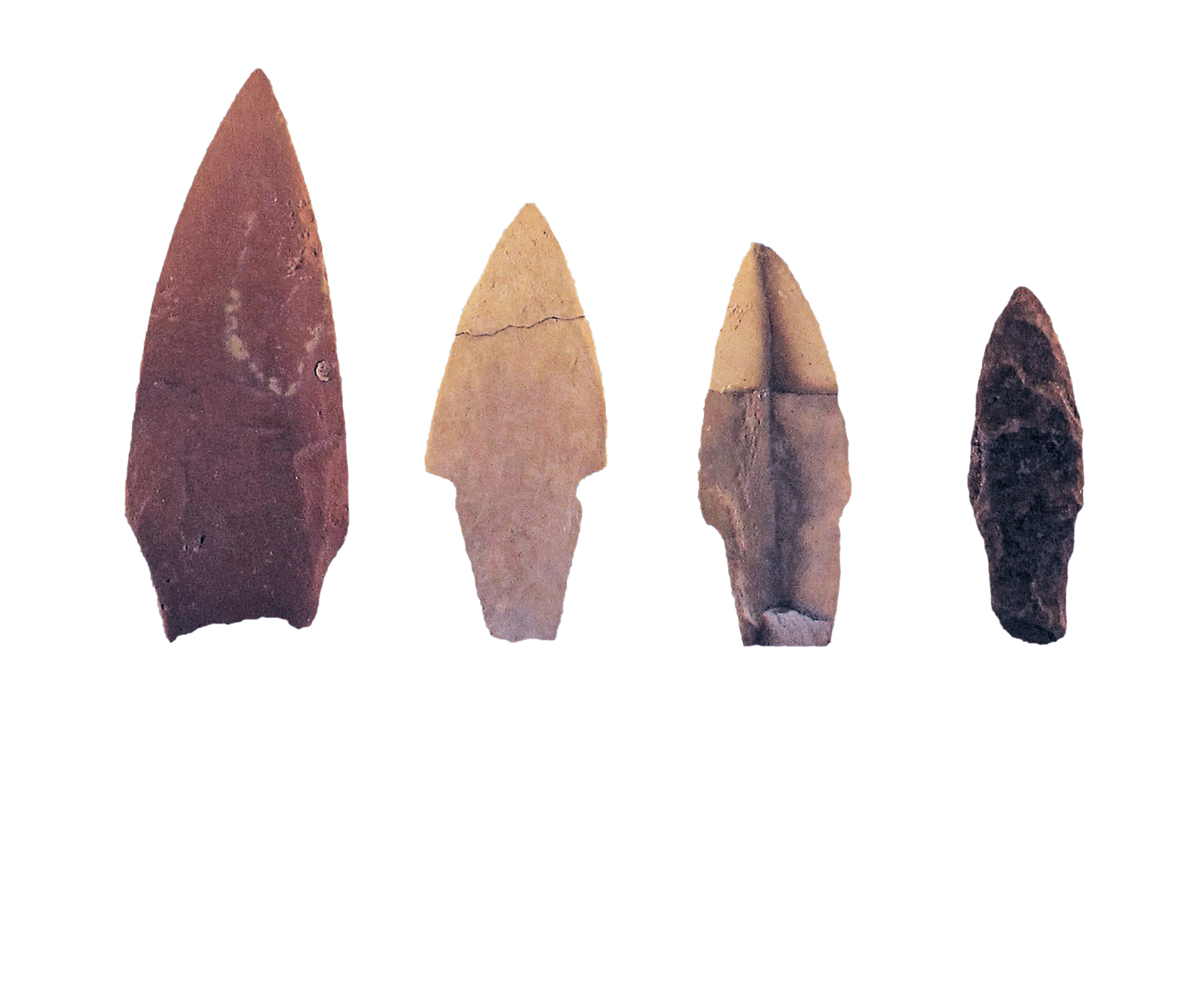

En fouillant des sites très anciens au Québec, les archéologues trouvent principalement des outils en pierre. L’analyse de la fabrication de centaines de pointes de lance, couteaux, forets, perçoirs, racloirs ou grattoirs découverts en Estrie et ayant jusqu’à 12 000 ans d’âge, a permis de déterminer leur lieu de fabrication et d’en apprendre davantage sur ceux qui les manipulaient.

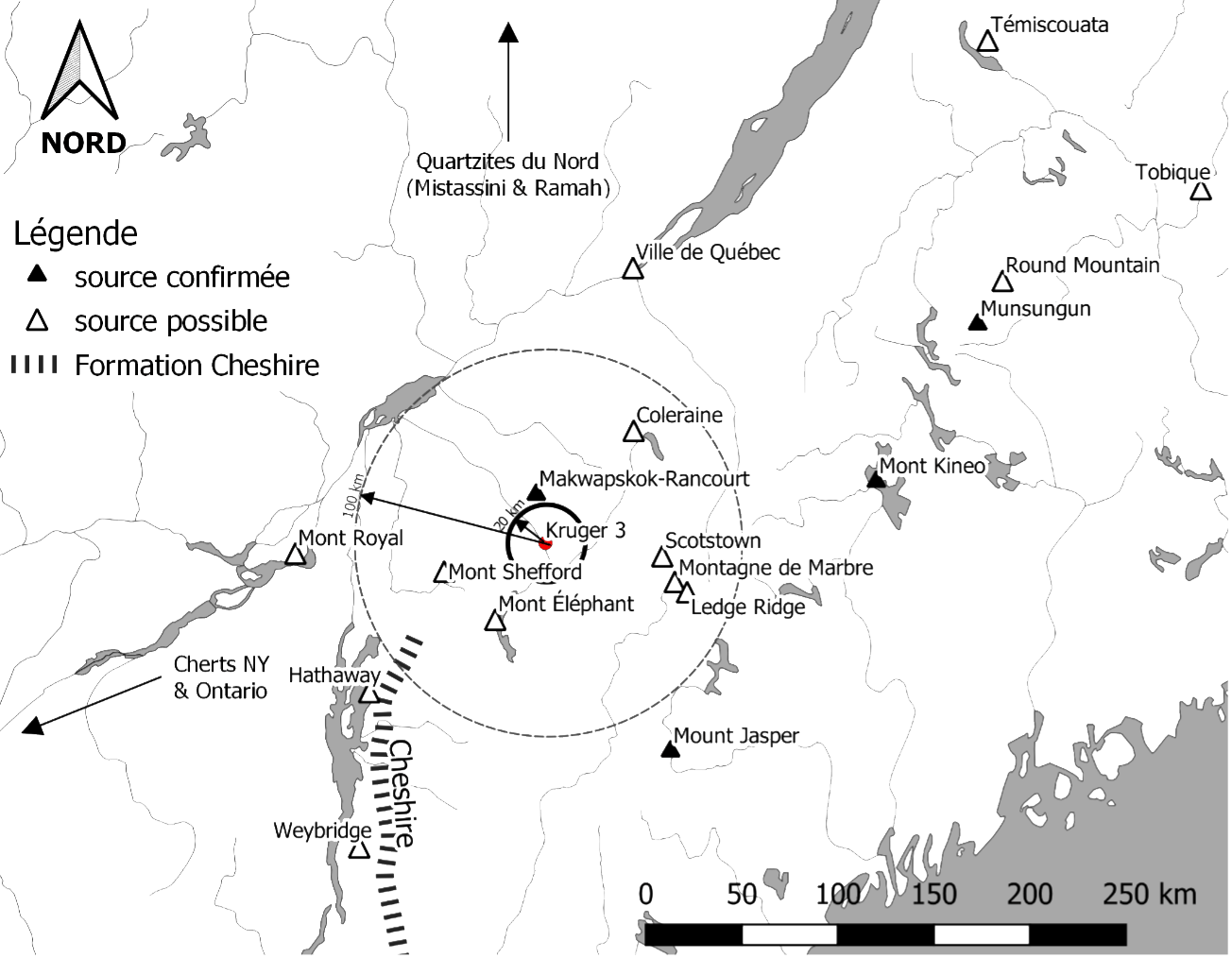

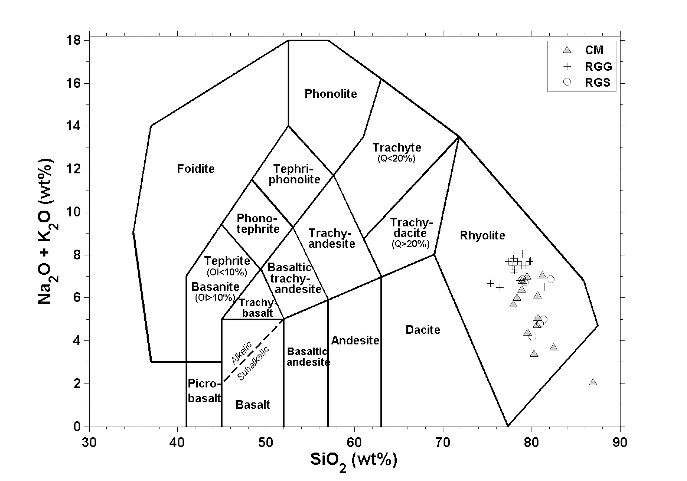

Les peuples autochtones savaient déjà que seules certaines pierres conviennent à la fabrication d’outils suffisamment coupants et résistants. Aujourd’hui, nous comprenons que pour cela, il faut une teneur de plus de 70 % en dioxyde de silicium. Ce type de pierre ne se trouve qu’à quelques endroits sur le territoire du Québec et dans les régions voisines. Pour dénicher des pierres contenant ces matières siliceuses, les archéologues doivent effectuer des reconnaissances géologiques du territoire en cherchant des affleurements de roche appropriée, tout comme l’ont fait les peuples autochtones dans le passé. Mais aujourd’hui, les archéologues ont le grand avantage de pouvoir commencer leur quête avec des cartes géologiques pour cibler les bons affleurements. Parfois, ils trouveront des indices de l’extraction et de la transformation de la roche sous forme d’ébauches d’outils, soit des outils ratés en cours de production et abandonnés sur place. Il s’agit, dans ce cas, d’une carrière ancienne.

Adrian L. Burke,

Archéologue

Que nous apprennent-ils ?

Les percées fascinantes de l’archéobotanique

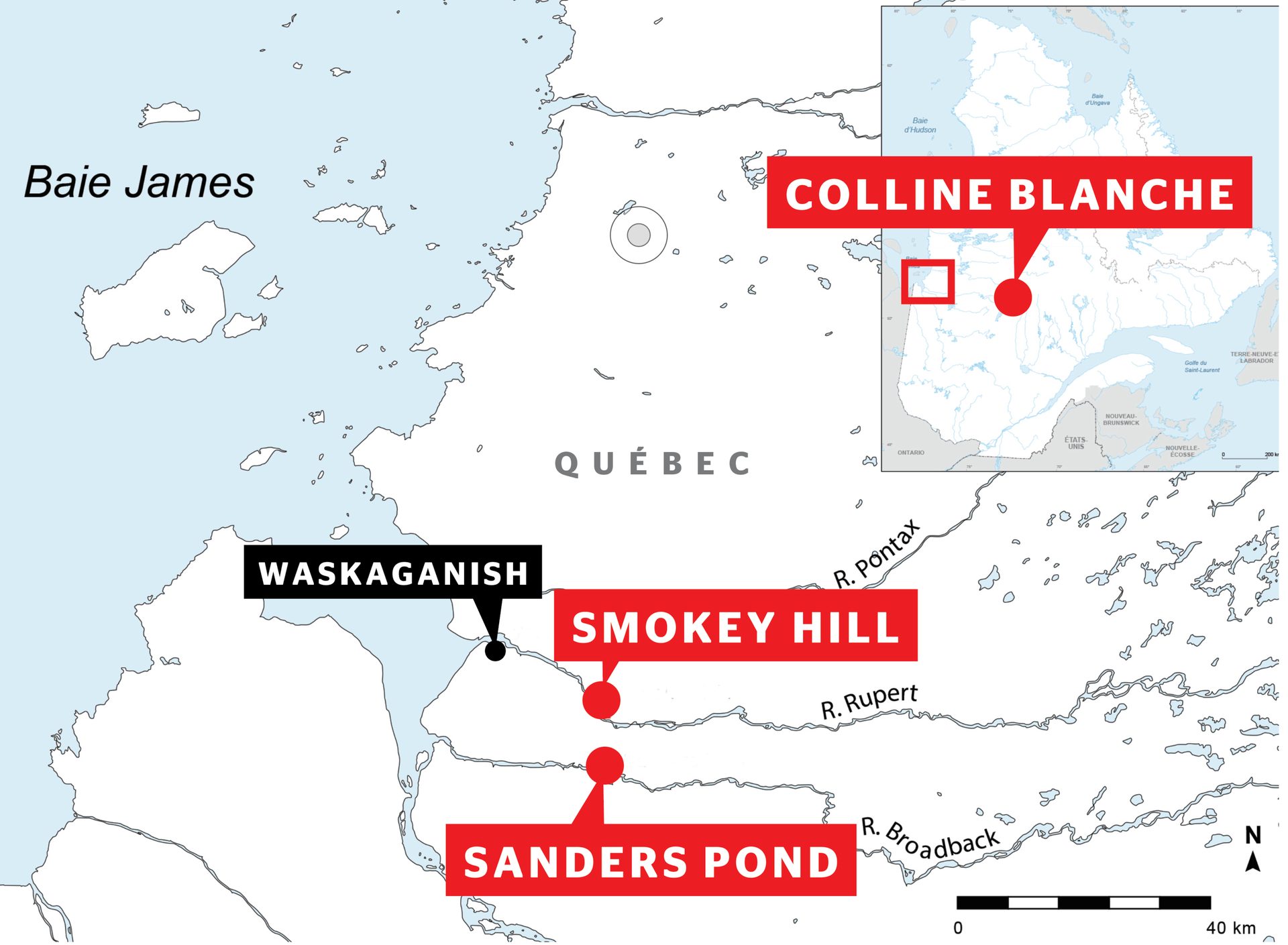

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

Pour comprendre le passé, les archéologues cherchent notamment à associer un outil en pierre trouvé sur un site historique à l’affleurement rocheux dont il a été extrait.

Ici, l’archéologue fait appel à des techniques d’analyse issues des sciences de la terre (géologie) ainsi que de la chimie, de la physique et du génie (science des matériaux).

Il peut comparer la composition minérale de la pierre issue d’un affleurement connu avec celle d’un outil en utilisant la pétrographie en lame mince.

Cette technique permet de voir dans un microscope spécialisé avec une lumière polarisante les minéraux et autres structures propres à chaque pierre.

L’archéologue peut ensuite caractériser la composition chimique et minérale avec une série de techniques analytiques comme la fluorescence de rayons X, le microscope à balayage ou la spectrométrie de masse.

Grâce à ces instruments à la fine pointe, il lui est possible de caractériser de façon très précise la composition de la roche utilisée pour fabriquer un outil et de voir si elle correspond à des échantillons de roche issus d’une carrière ancienne.

Par exemple, si la composition chimique est très semblable, l’archéologue peut présumer que les autochtones sont allés chercher la roche à cet affleurement pour réapprovisionner leur boîte à outils.

Les archéologues de l’Université de Montréal et du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke ont fouillé une série de sites archéologiques très anciens en Estrie, le territoire ancestral de la nation abénakise nommé Ndakina.

Ces sites, d’où proviennent des centaines d’outils en pierre et des milliers de déchets de fabrication, datent d’entre 12 000 et 9000 ans avant notre aujourd’hui (AA).

Les roches utilisées sont parfois locales, récoltées dans le lit de la rivière sous forme de galets charriés par les eaux.

Mais souvent, les roches ne sont toutefois pas locales et les archéologues doivent faire appel à leurs connaissances géoarchéologiques du territoire du Québec ainsi que des États américains limitrophes et procéder à des analyses physiques et chimiques.

Des techniques de pointe

Des sources de matière première exploitées pour fabriquer des outils et trouvées sur les sites anciens de l’Estrie.

Les outils en pierre peuvent être classés selon leur composition chimique pour mieux cibler leur point d’origine géologique et géographique. Ici, ce sont les oxydes de potassium (K), le sodium (Na) et la silice (Si) qui sont utilisés pour identifier une roche volcanique appelée « rhyolite » comme matériau de fabrication des outils.

Grâce à ces analyses, on peut affirmer que tous les sites anciens de l’Estrie contiennent des outils fabriqués dans des roches qui proviennent de carrières anciennes situées dans les États du Maine, du New Hampshire, du Vermont et de New York. Cela prouve que ces groupes de chasseurs-pêcheurs-cueilleurs se déplaçaient sur de grands territoires couvrant des centaines de kilomètres durant leur cycle annuel ou entretenaient des relations commerciales avec des groupes voisins. Ces carrières, et surtout la roche spéciale qu’elles livraient, étaient indispensables à la survie de ces autochtones.

Déplacements et échanges

Exemples de couteaux provenant du site Kruger 2, à Brompton, en Estrie (12 000-9000 ans avant aujourd’hui). On peut voir les différentes matières utilisées, qui sont surtout locales ou régionales. Les deux couteaux en bas à gauche sont fabriqués avec une roche volcanique qui provient du mont Kineo, dans le Maine.

Exemples de grattoirs provenant du site Kruger 2, à Brompton, en Estrie (12 000-9000 ans AA). On peut voir les différentes matières utilisées, qui sont surtout locales ou régionales. Les deux grattoirs en bas à droite sont toutefois fabriqués avec une roche appelée « chert » qui provient probablement de l’État de New York.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

Adelphine Bonneau procède à l’analyse de perles de verre

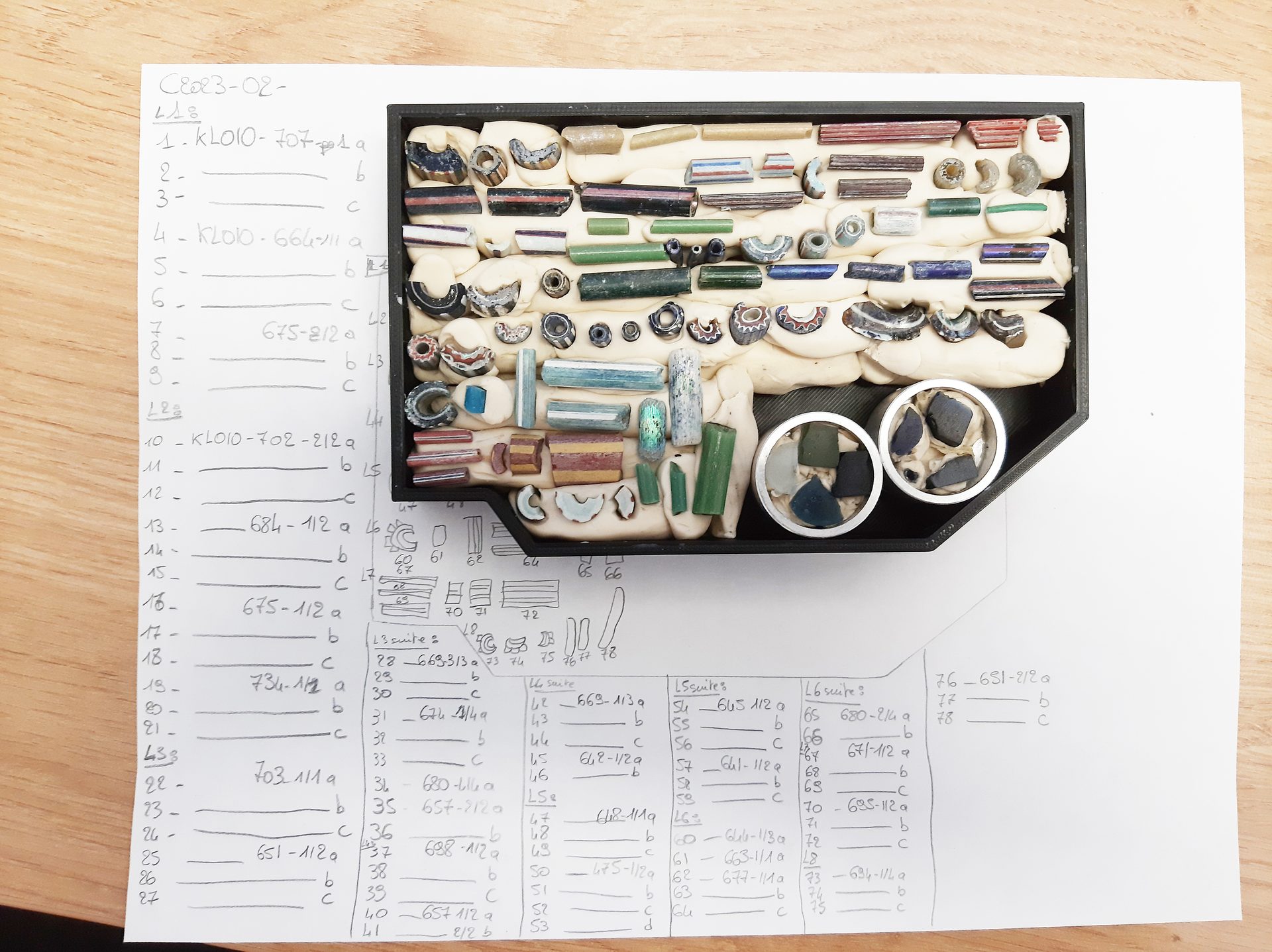

Entre le 16e et le 19e siècle, les Européens produisent des perles de verre en très grand nombre, destinées tant à la mode de l’époque qu’aux échanges avec les populations autochtones qu’ils rencontrent au cours de leurs voyages autour du globe.

Ces menus objets voyageurs passent ainsi de main en main et parcourent des milliers de kilomètres. Reconstituer leur trajet est primordial pour comprendre les réseaux d’échanges mis en place par les Européens pour la première fois à l’échelle mondiale.

Il faut donc une sorte de passeport pour chaque perle de verre. À cette fin, on a recours à une méthode analytique appelée « spectrométrie de masse à torche à plasma couplée à une ablation laser ». Un laser réalise un minuscule trou, invisible à l’œil nu, pour collecter le verre de la perle et donner une empreinte chimique. C’est le passeport. On sait où et quand a été fabriquée la perle.

Par la suite, des données archéologiques et historiques complètent le passeport comme autant de tampons sur les pages. Les archéologues reconstituent ainsi les tribulations des perles de verre autour du globe, et plus particulièrement celles de la Nouvelle-France.

Préparation d’un échantillon pour l’analyse.

Un aperçu de la diversité des perles.

Passeport chimique pour perles de verre

Adelphine Bonneau,

Université de Sherbrooke

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

Référence

À écouter

Adrian L. Burke est archéologue et professeur au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Il est spécialiste de l’archéologie et de l’histoire autochtone précontact du nord-est de l’Amérique du Nord.

Burke, Adrian L., Gilles Gauthier et Claude Chapdelaine, « Refining the Paleoindian lithic source network at Cliche-Rancourt using XRF ».

Archaeology of Eastern North America, vol. 41, 2014, p. 101-128.

Qui est cet archéologue ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Adrian L. Burke et Adelphine Bonneau

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Adrian Burke ; Claude Chapdelaine ; Adelphine Bonneau ; Francisca Pulido Valente ; Brad Loewen

Graphique et carte: Adrian Burke ; Burke, Gauthier et Chapdelaine, 2014