12 trésors archéologiques du québec

La Prairie, MONTÉRÉGIE

12 trésors archéologiques du québec

saint-anicet, Montérégie

Ukraine

Un joyau à découvrir au

cœur d’une banlieue tranquille

Pendant neuf ans, j’ai eu le privilège de collaborer à l’étude et à la mise en valeur de la collection d’artefacts issue des nombreuses fouilles réalisées à La Prairie et dans la région. Que de travail… et que de plaisir aussi ! Chaque objet archéologique a une histoire à raconter, mais celle-ci n’est pas toujours facile à déceler. Pour ce faire, il convient d’analyser les collections en laboratoire afin d’en tirer le maximum d’informations. Suivra la diffusion des résultats, autre étape indispensable. L’un des objectifs de l’archéologie consiste en effet à rendre accessibles aux gens d’aujourd’hui les réalités des gens du passé, à travers les objets et les traces qu’ils ont laissées, en un lieu donné. Et en ce qui concerne La Prairie, c’est particulièrement bien réussi !

Frédéric Hottin

Archéologue

PARTAGE

12 trésors archéologiques du québec

La Prairie, MONTÉRÉGIE

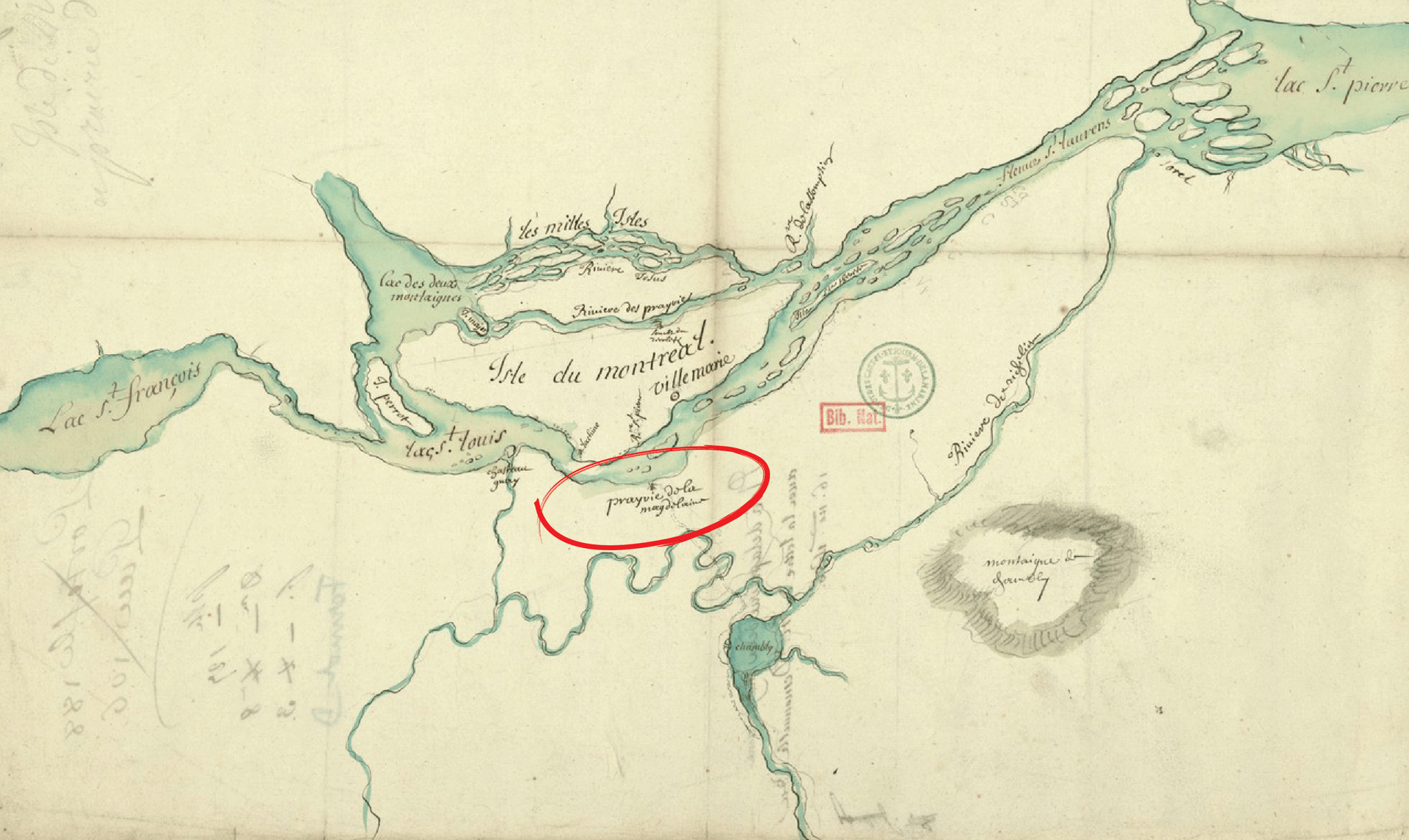

Plan de la prairie de la Magdelaine (1686), par Brisay de Denonville. On y voit bien la position de La Prairie à l’intersection de réseaux de communication, par voie d’eau et par voie terrestre.

12 trésors archéologiques du québec

La Prairie, MONTÉRÉGIE

En collaboration avec Pointe-à-Callière,

Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Le sol du Vieux-La Prairie a préservé des témoins matériels qui font remonter la présence humaine à plus de 4000 ans. Les vestiges mis au jour racontent d’abord l’histoire de familles autochtones qui y ont campé, alors que l’endroit était encore une petite colline sablonneuse entourée de plaines marécageuses, aux abords du grand fleuve. Cet emplacement se trouvait à l’extrémité d’un portage qui permettait de passer du fleuve à la rivière Richelieu reliant la vallée laurentienne au bassin de l’Hudson et au sud des Grands Lacs.

Un lieu convoité depuis longtemps

Couteau de pierre, site de La Prairie (avant 1600). Il fait partie d’un lot de neuf objets similaires composant une cache. Son matériau pourrait provenir de la vallée de l’Ohio, ce qui témoigne de l’étendue des réseaux d’échanges qu’entretenaient les Premiers Peuples dans cette partie du continent. Longueur : 7,3 cm.

L’endroit a été remarqué par Samuel de Champlain à l’aube du XVIIe siècle, lors de ses excursions dans la région de Montréal. Mais ce n’est qu’en 1667 que les Jésuites décident d’y fonder une mission pour accueillir des Autochtones convertis au catholicisme ainsi que quelques colons euro-canadiens. Par la suite, La Prairie s’est développée au cours du Régime français en se dotant très tôt d’une palissade pour assurer sa défense. Après la Conquête britannique, la proximité de La Prairie avec la frontière américaine incite les Britanniques à y installer des garnisons militaires, dont des régiments de mercenaires suisses et allemands.

Une position stratégique

Un alignement de pieux de l’enceinte fortifiée érigée entre 1687 et 1689. Cette palissade englobait les bâtiments du bourg. Les archéologues ont confirmé leur datation relative grâce aux analyses de dendrochronologie, c’est-à-dire l’étude comparative des cernes de croissance des arbres.

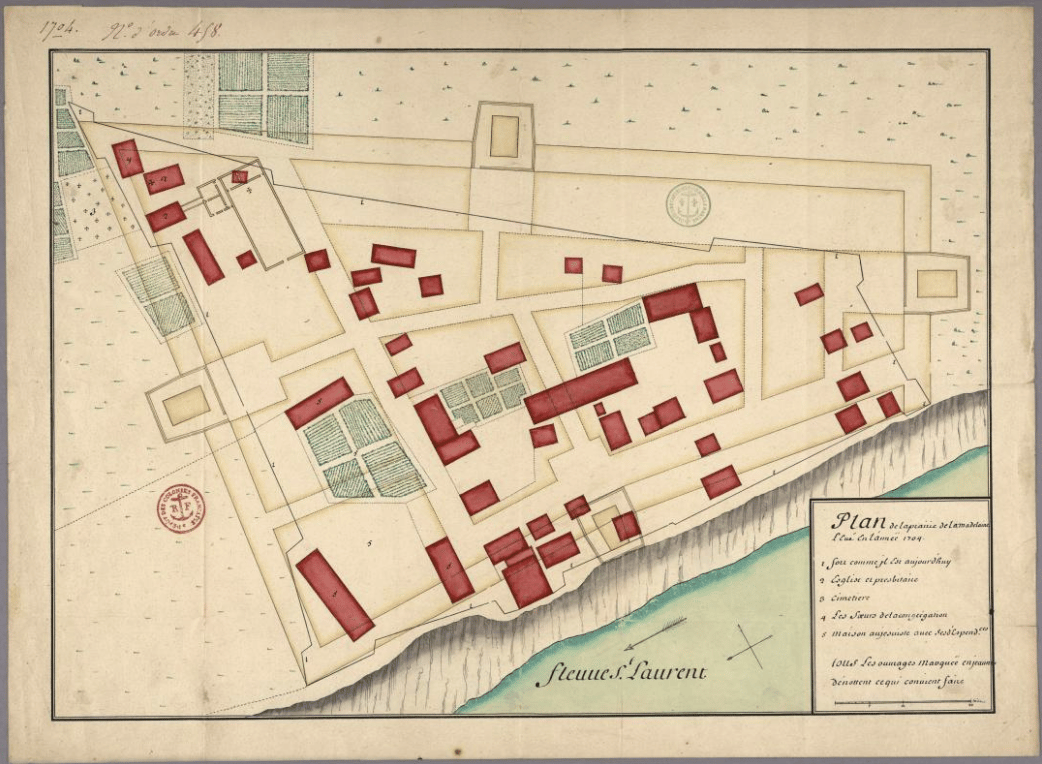

Plan de la Prairie de la Madelaine, par Jacques Levasseur de Néré, 1704. On y voit bien le tracé de la palissade, de forme irrégulière, qui englobe le milieu villageois.

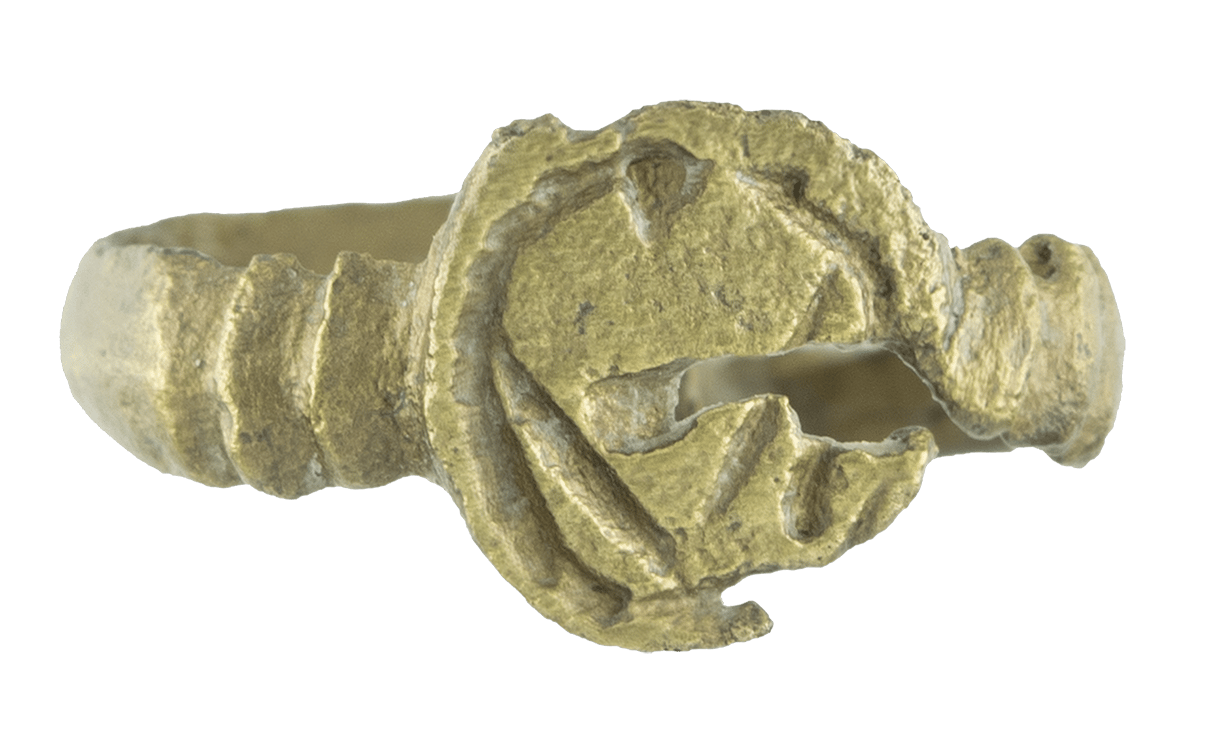

Médaille religieuse catholique et bague dite « de jésuite » en métal cuivreux, pouvant avoir été utilisées dans les efforts de christianisation déployés par les Jésuites, site de La Prairie (1667 à 1760).

Site des fouilles

QUÉBEC

Protéger et faire connaître

Depuis 50 ans, la communauté s’est mobilisée pour préserver cet héritage collectif. À l’initiative de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, le site a reçu en 1975 le plus haut niveau de protection conféré par le gouvernement du Québec, soit celui de site patrimonial déclaré. Depuis, le ministère de la Culture et des Communications (MCC), la Ville de La Prairie ainsi que les citoyennes et les citoyens du secteur assurent la sauvegarde du patrimoine, autant bâti qu’archéologique.

Les fouilles se sont multipliées au fil des années, dans le contexte de projets urbains. La plus importante intervention à ce jour a eu lieu en 2008, lors de l’enfouissement des fils électriques dans le site patrimonial. Grâce à ce projet, la présence du patrimoine archéologique est soulignée par des panneaux et un marquage au sol. Plusieurs partenaires, dont le MCC, ont participé à cette réalisation qu’on peut apprécier en se baladant dans le vieux quartier. La Ville de La Prairie et la municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon ont également inauguré un musée spécialement aménagé pour présenter les riches collections découvertes au cours de ces recherches.

Plaque de baudrier provenant de l’équipement d’un soldat du régiment de Watteville, un régiment de mercenaires suisses ayant séjourné à La Prairie en 1813. Hauteur : 5,5 cm.

Le marquage au sol rappelle l’emplacement d’une section de la palissade.

À visiter

À consulter

Frédéric Hottin est archéo-logue spécialiste des périodes précontacts (avant l’arrivée des Européens). Après un parcours en recherche avancée et plusieurs années en pratique privée, il s’est tourné vers les musées. Il a travaillé pendant neuf ans au Musée d’archéologie de Roussillon, à La Prairie. Depuis peu, il est responsable des collections archéologiques au ministère de la Culture et des Communications.

Site du Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Gaétan Bourdages, La Prairie : histoire d’une ville pionnière, Montréal, Éditions Histoire Québec, 2013.

Qui est cet archéologue ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Frédéric Hottin

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Musée d’archéologie de Roussillon, 2020, Arkéos, 2010 et 2018, Bernard Hébert, MCC, 2009 et Julien Bouchard, MRC de Roussillon, 2017

Cartes: Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 127 DIV 8 P 3 D et Archives nationales d’outre-mer, France, 03DFC458B