Équipe de fouilles au travail sur le site EdCt-001, daté de 2000 ans.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

50 000 artéfacts trouvés à La Romaine

Avec ses quatre centrales et réservoirs répartis sur un tracé de plus de 300 km, le complexe hydroélectrique de La Romaine figure parmi les projets phares du début du 21e siècle au Québec.

Lancé en 1999 et achevé en 2023, ce projet titanesque a été soumis, dès le départ, à une étude d’impact sur l’environnement, dont fait partie l’archéologie afin d’évaluer l’incidence des travaux sur le milieu humain. Plusieurs étapes ont permis de déterminer les sensibilités liées au patrimoine archéologique et de concevoir des mesures pour en favoriser la protection, la conservation et la mise en valeur.

Martin Perron,

archéologue. Direction Environnement, Hydro-Québec

méthode d'enquête

Les alentours du complexe hydroélectrique sont riches en histoire

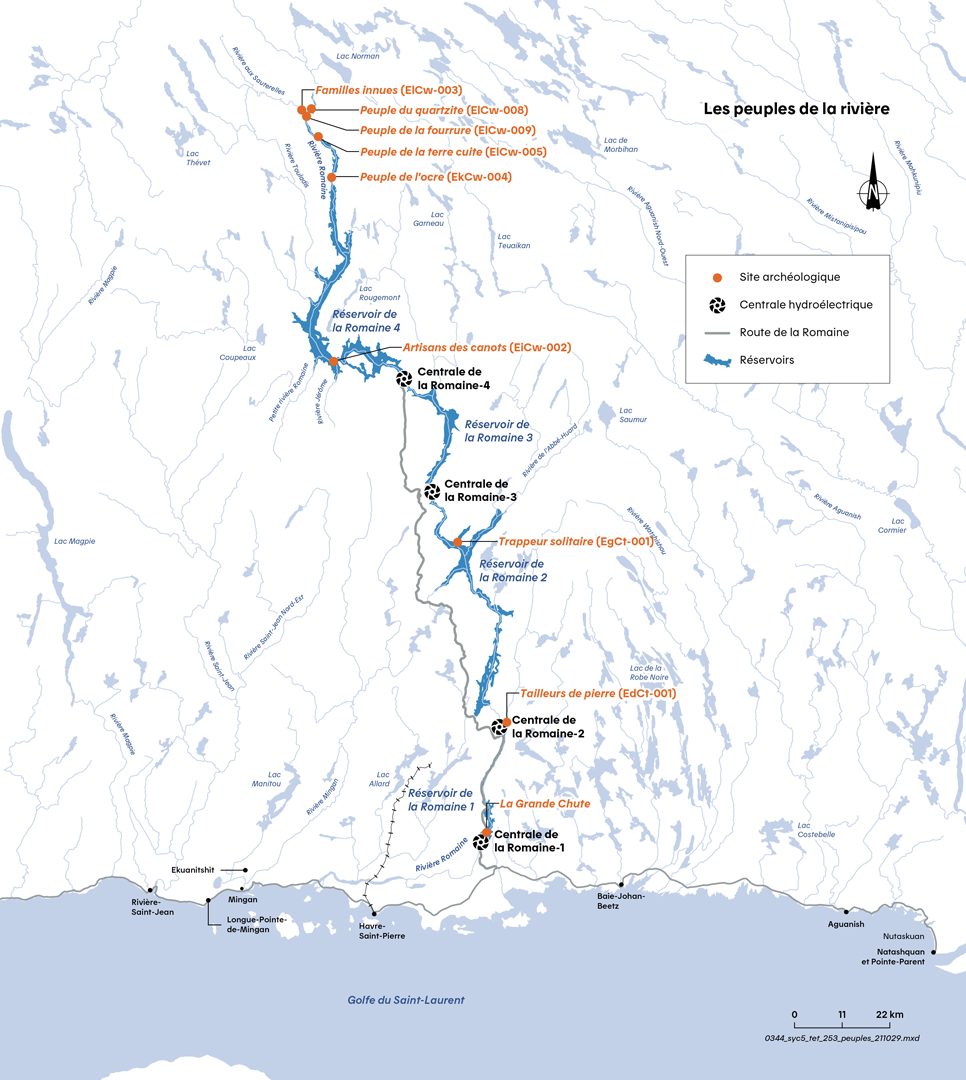

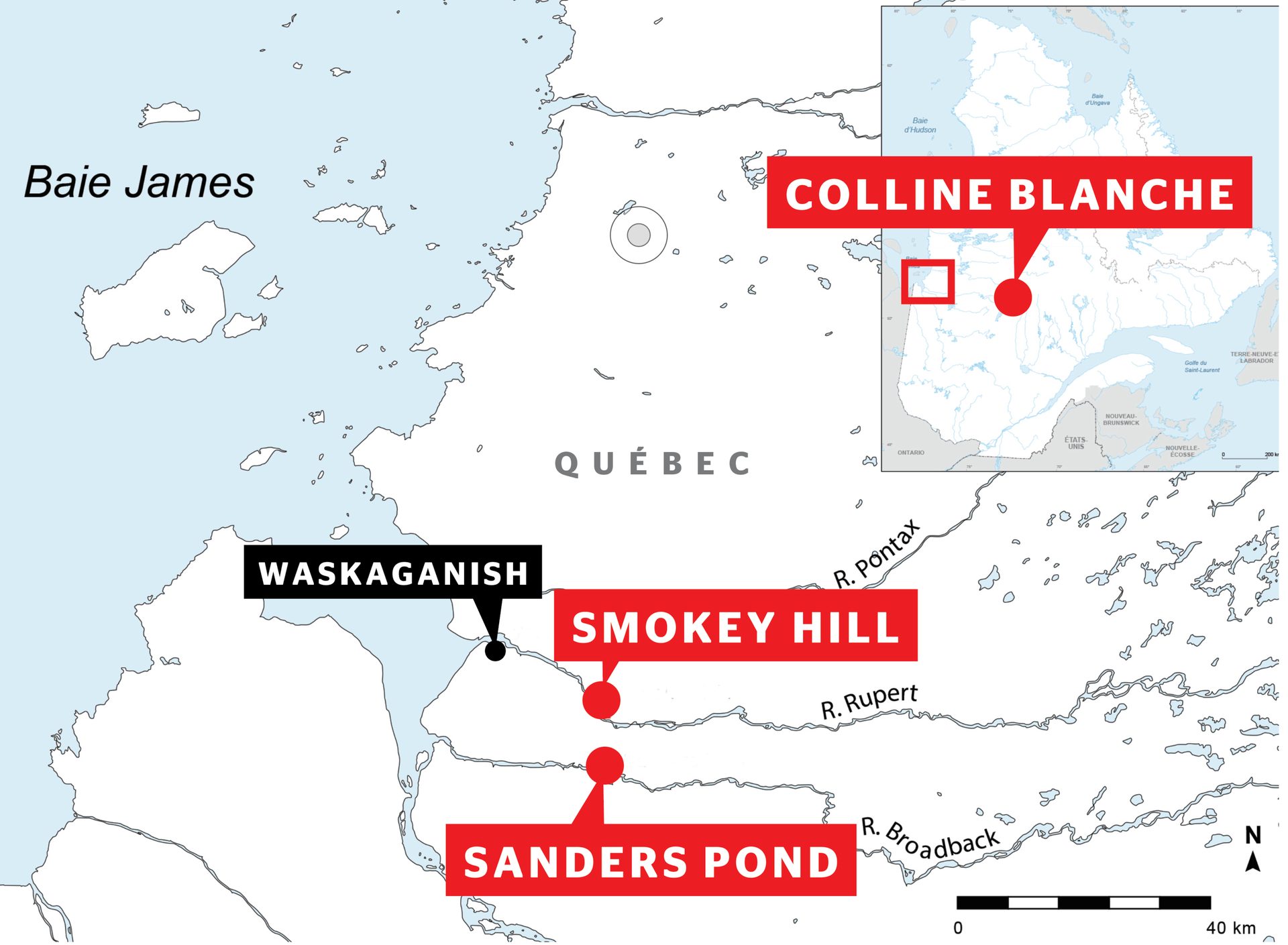

Localisation des ouvrages hydroélectriques et des principaux sites archéologiques fouillés à La Romaine.

50 000 artéfacts trouvés à La Romaine

50 000 artéfacts trouvés à

La Romaine

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

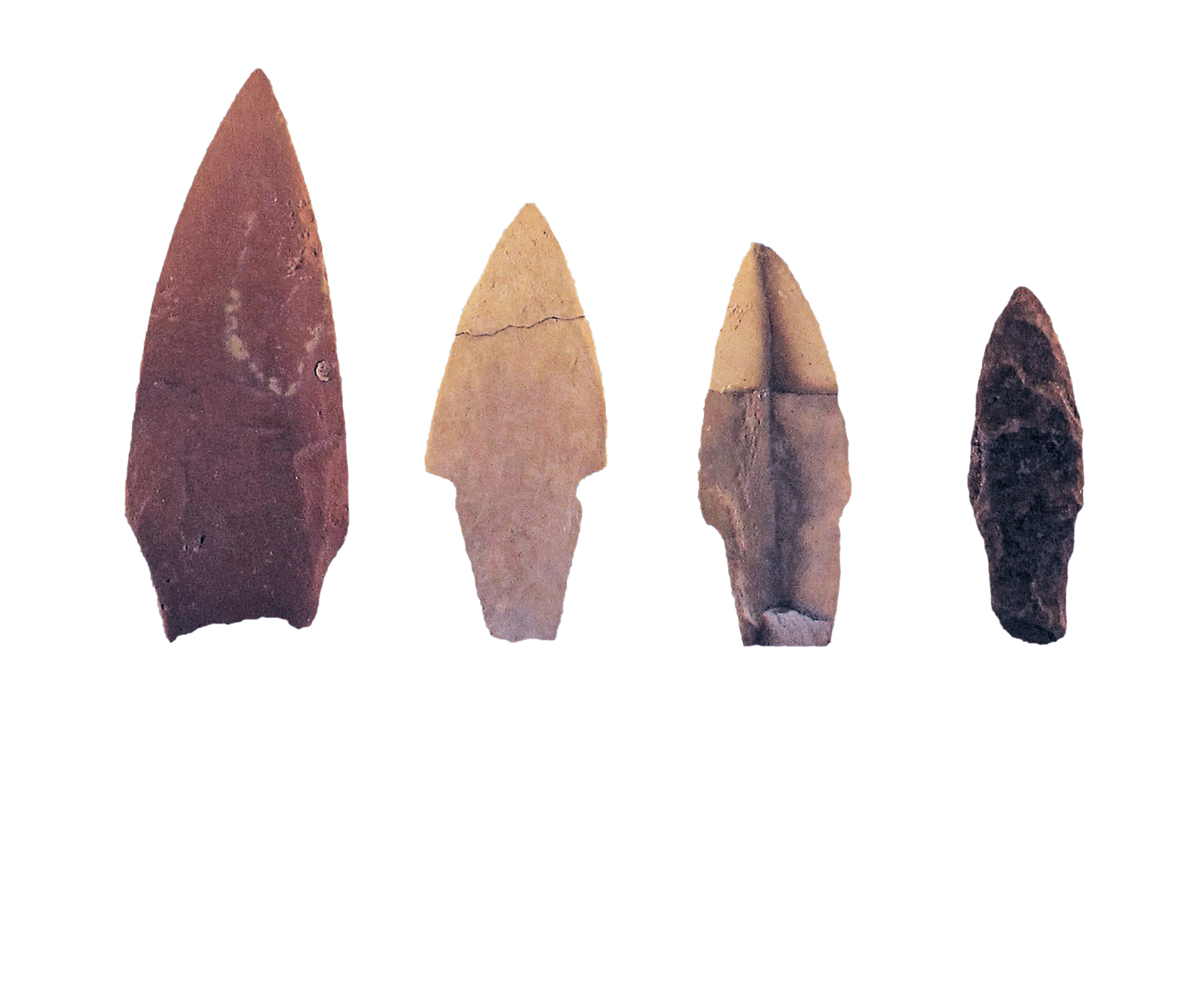

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

La première étape de la démarche d’évaluation d’impact consiste à réaliser une étude de potentiel archéologique. Cette étude théorique vise à brosser le portrait de l’occupation humaine d’un territoire et d’en évaluer les conditions d’habitabilité depuis la dernière déglaciation du continent. Elle vise à cerner les éléments exposés dans l’emprise des travaux et permet de localiser les vestiges susceptibles d’être menacés par la construction des ouvrages hydroélectriques.

Cette étude est réalisée à partir de la compilation, du croisement et de l’analyse de données historiques, culturelles et paléoenvironnementales provenant de champs d’expertise divers, notamment la géomorphologie, la palynologie, la topographie, l’hydrologie, la toponymie et l’ethnohistoire. Les archéologues intègrent des données tirées de l’analyse de photographies aériennes, de tuiles LIDAR, de modèles numériques de terrain, de plans anciens, mais aussi de sources écrites et ethnographiques telles que les récits de voyageurs, les greffes d’arpenteurs, la tradition orale et le savoir-faire autochtone. Le projet a d’ailleurs pu bénéficier de l’étroite collaboration des communautés innues de la Moyenne-Côte-Nord pour mener à bien cette analyse.

Plus de 400 zones à potentiel archéologique ont ainsi pu être identifiées, totalisant en superficie plus de 1160 hectares.

Les zones sensibles occupaient principalement les berges et les terrasses bordant la rivière Romaine, les lieux de confluence avec ses principaux affluents, les sentiers de portage et les campements historiques établis à différents endroits sur le territoire.

L’étude de potentiel archéologique

Puits de fouilles et déposition stratigraphique sur le site EkCw-004, daté de 6500 ans.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

La deuxième étape de l’évaluation environnementale consiste à valider au terrain les données colligées dans l’étude de potentiel archéologique. Il s’agit de procéder à un inventaire archéologique, qui fait appel à une inspection visuelle des zones sensibles et à des sondages manuels à intervalles prédéfinis afin de « fouiller » méthodiquement les sols à la recherche de vestiges appartenant au passé.

Ce travail d’exploration nécessite parfois des déplacements par embarcation sur la rivière ou par hélicoptère afin de conduire rapidement les équipes d’archéologues sur les lieux à étudier.

Entre 2001 et 2011, 385 zones à potentiel archéologique ont pu être inventoriées. De ce nombre, plus d’une centaine ont livré des occupations anciennes, dont 66 ont été retenues à l’Inventaire des sites archéologiques du Québec. La majorité des sites se rapporte à des campements autochtones et allochtones datés des 19e et 20e siècles. Une dizaine de sites, toutefois, sont antérieurs de plusieurs millénaires à l’arrivée des Européens sur le continent.

Vue aérienne du site EkCw-004, daté de 6500 ans.

La validation au terrain : l’inventaire archéologique

Centrale de La Romaine-1.

Des fouilles archéologiques ont ensuite été planifiées sur 27 des 66 sites découverts lors de l’inventaire. Ces sites ont été sélectionnés en tenant compte de leur intégrité, de leur antériorité, de leur fonction et de leur valeur pour la recherche et la connaissance.

Les fouilles se sont déroulées de 2011 à 2017 et ont couvert un espace de plus de 2000 m2.

Elles ont livré plus de 50 000 artéfacts et des centaines de structures. Des Innus d’Ekuanitshit, de Nutashkuan et de Mashteuiatsh ont participé aux recherches, complémentant ainsi le travail des archéologues du fait de leur connaissance approfondie du territoire (le Nitassinan).

L’enregistrement des données acquises au cours des fouilles s’est effectué au moyen de descriptions détaillées, de relevés techniques et de photographies.

L’utilisation du drone et le recours à la photogrammétrie ont permis d’acquérir des vues aériennes et de reconstituer en 3D la topographie des différents sites découverts.

Pour mieux comprendre les événements survenus dans le milieu, des analyses spécialisées en laboratoire ont été réalisées. Parmi celles-ci :

- Les analyses en zooarchéologie, pour comprendre les modes de subsistance et la diète des occupants ;

- Les analyses en paléobotanique, pour l’examen des pollens ou des macrorestes des végétaux consommés sur les sites et la reconstruction environnementale ;

- La datation au carbone 14, qui a repoussé les premières occupations de l’arrière-pays de La Romaine à plus de 6500 ans, ce qui représente une percée archéologique majeure pour la région ;

- Les analyses lithiques, grâce auxquelles il a été possible de déterminer la nature et la provenance des pierres utilisées pour la fabrication des outils nécessaires pour chasser, travailler le bois et se nourrir. Ces analyses permettent de reconstituer les réseaux d’échanges et d’interconnexions existants entre les groupes qui circulaient sur le territoire il y a plusieurs milliers d’années. Des contacts ont notamment pu être établis avec le Labrador, la vallée du Saint-Laurent, le Nord-du-Québec (Mistassini) et les Grands Lacs.

Quant aux activités pratiquées, les archéologues ont notamment pu mettre au jour des campements saisonniers consacrés à la chasse, au trappage et à la pêche, un lieu destiné à la célébration d’un rite « cérémoniel » vieux de 6500 ans et un lieu de fabrication de canots d’écorce daté de 4000 ans.

En somme, les recherches archéologiques effectuées au complexe de La Romaine ont pu tirer profit du croisement de nombreuses spécialités pour reconstituer, telle une enquête, l’évolution de l’environnement et l’histoire des Innus et des groupes autochtones anciens ayant foulé le sol de la Côte-Nord depuis des temps immémoriaux.

L’acquisition approfondie des connaissances : la fouille archéologique

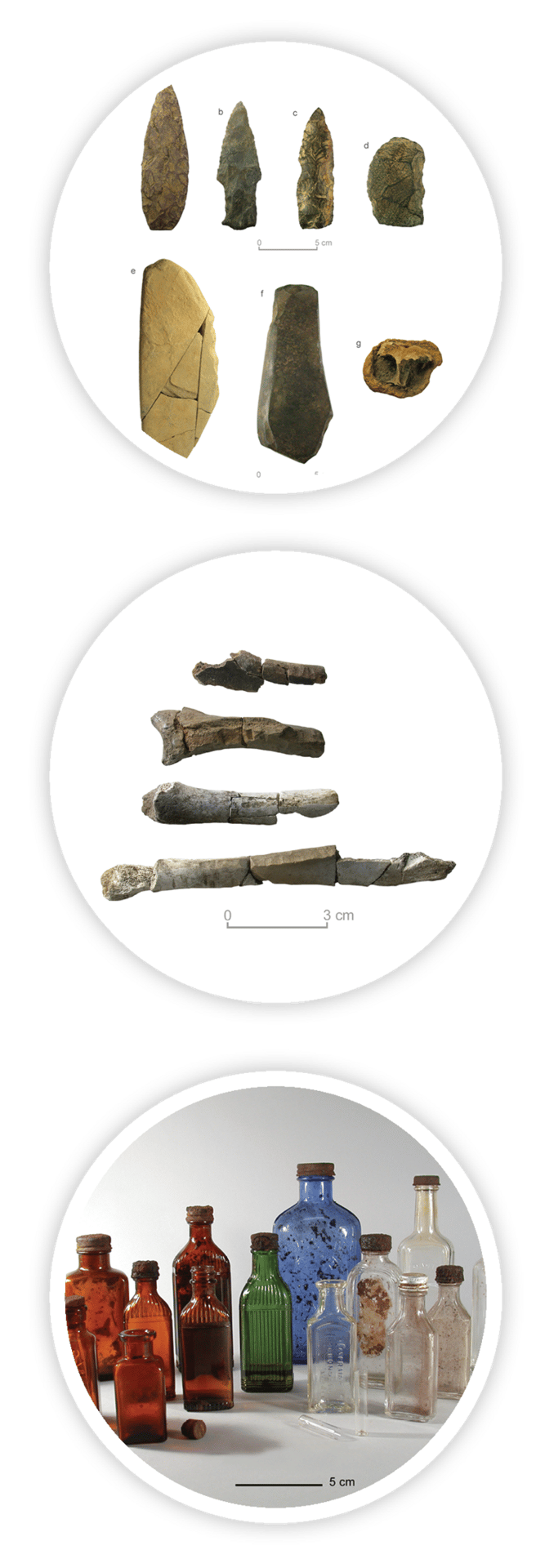

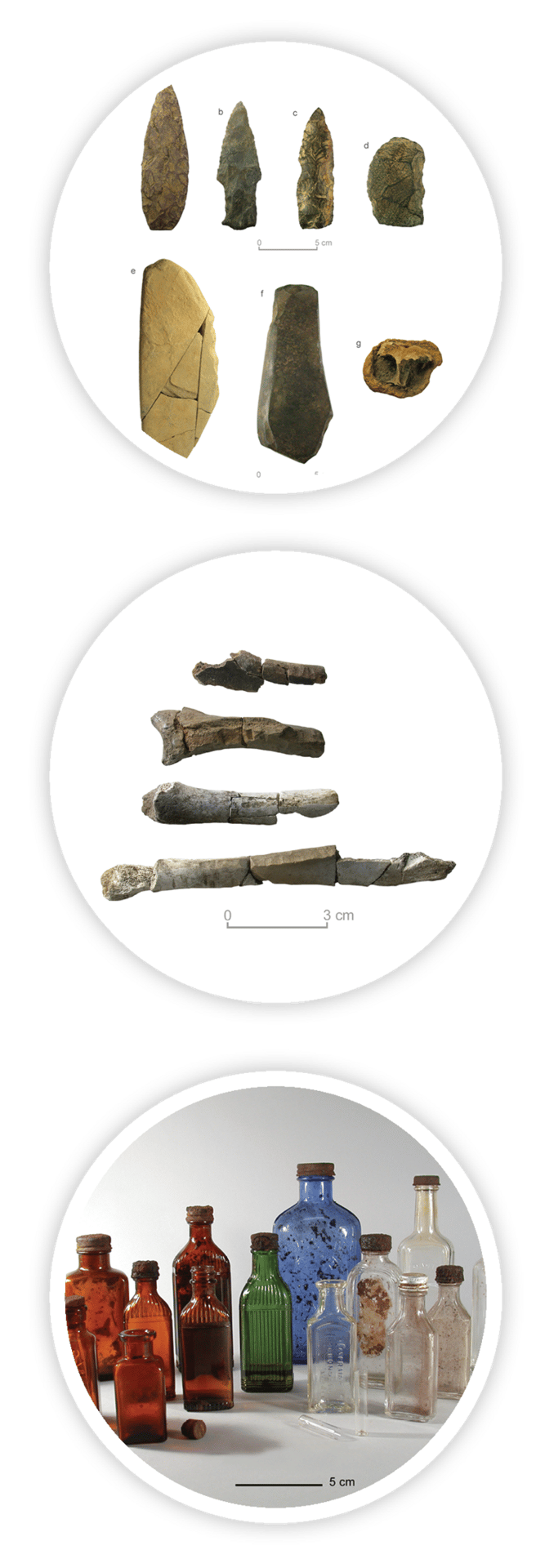

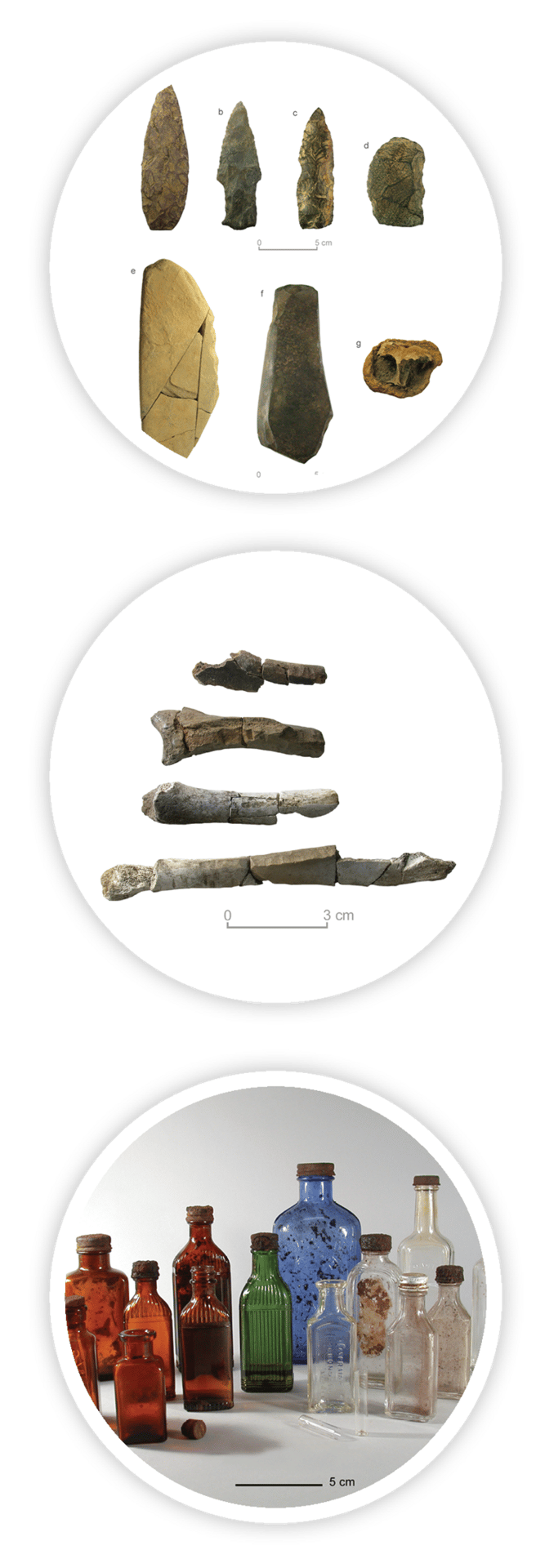

1. Collection d’outils en pierre taillée provenant du site EkCw-004, daté de 6500 ans. 2. Ossements de castors découverts sur le site ElCw-009. 3. Collection de bouteilles à médicaments provenant du site EgCt-001, « La cabane du trappeur », 20e siècle.

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

À visiter

À lire

Martin Perron est archéologue à Hydro-Québec. Titulaire d’un doctorat en archéologie, il travaille depuis 25 ans dans la recherche universitaire au Canada et en Europe et dans le milieu de l’archéologie préventive au Québec. Il remplit les fonctions de rédacteur en chef de la revue Archéologiques, seul périodique scientifique francophone consacré à l’archéologie en Amérique du Nord.

Qui est cet archéologue ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Martin Perron

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Carte et photos: fournies par Hydro-Québec