12 trésors archéologiques du québec

québec

12 trésors archéologiques du québec

québec

Souvenir du chantier-école de 2016. De gauche à droite : Patricia, Marie-Anne et Rachel.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

L’îlot des Palais, un site riche en secrets de notre passé

C’était un lundi matin particulièrement froid et venteux pour un 16 mai. Fébrile, j’ai enfilé mes bottes à embout d’acier qui, par leur propreté, témoignaient de mon statut de jeune étudiante qui n’avait pas encore mis les pieds sur le terrain. Mais ces bottes toutes neuves allaient bientôt se salir. Souvenir impérissable de ma première expérience archéologique à vie sur un site d’exception : l’îlot des Palais.

Rachel Archambault

Archéologue

PARTAGE

Entre 1982 et 2016, 25 chantiers-écoles de l’Université Laval, financés par la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications, ont été menés à cet endroit, permettant la formation de près de 400 étudiants. Un grand nombre d’archéologues québécois ont ainsi vécu leur première expérience sur ce site archéologique. Avec 14 collègues étudiants, j’ai participé au dernier chantier-école. Notre excitation se mêlait à la nostalgie ressentie par les professeurs. Nous nous sentions privilégiés de pouvoir faire nos premiers pas archéologiques ici. Une fois les cinq semaines de terrain achevées, nous partagions quelque chose avec les archéologues plus expérimentés : nous avions connu l’îlot.

Fouiller à l’îlot

Devant les voûtes du Palais, les étudiants de premier cycle du dernier chantier-école à l’îlot des Palais en 2016.

En plus d’offrir un contexte pédagogique exceptionnel, ces chantiers-écoles en archéologie ont permis de documenter plusieurs siècles d’occupation de ce site de la Basse-Ville de Québec, près du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Charles. Il y a plus de 400 ans, cet emplacement stratégique a servi de halte pour les populations autochtones. Dès 1665, l’intendant de la Nouvelle-France, Jean Talon, choisit cet endroit pour y installer une brasserie. Mais l’aventure brassicole est de courte durée. En 1686, la brasserie est convertie en « palais de l’intendant », résidence officielle des intendants. Le bâtiment abrite aussi les magasins ou entrepôts du roi, les prisons et la salle du Conseil souverain.

Le 5 janvier 1713, le palais est détruit par un incendie. Les autorités décident de reconstruire le bâtiment, mais de séparer la résidence des magasins et des prisons : un second « palais de l’intendant » s’élève donc face au site reconstruit. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, le lieu connaît une série de réaménagements, d’incendies et de changements de vocation, autant d’événements qui ont laissé des traces archéologiques importantes. Au total, quelque 500 000 artefacts ont été mis au jour, nettoyés, inventoriés, puis étudiés en détail.

Plus de 400 ans d’histoire

Site des fouilles

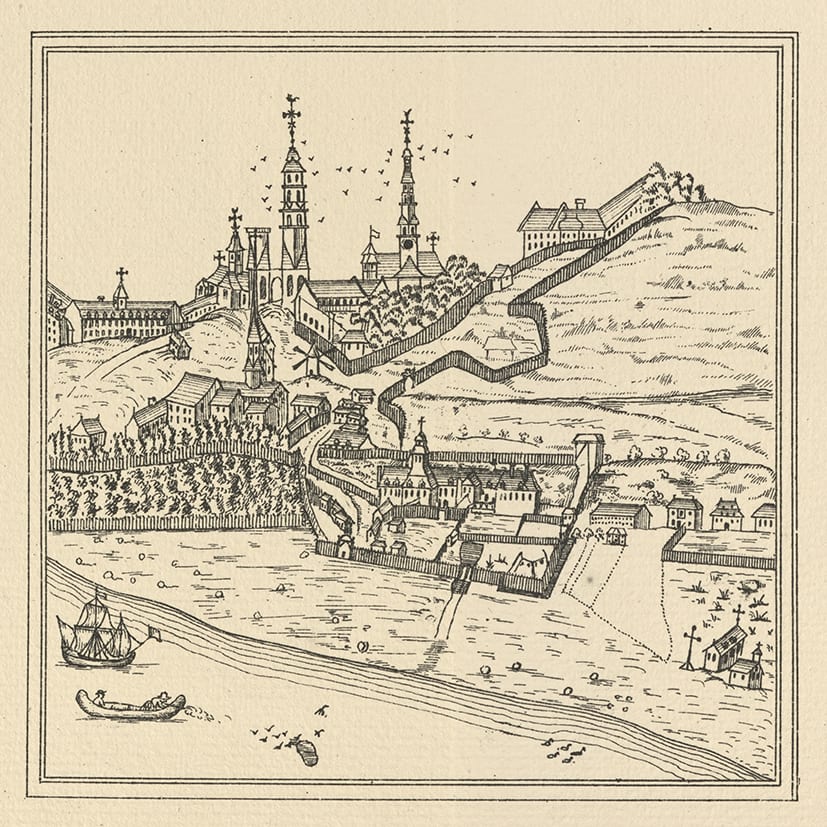

Québec vue du nord-ouest, cartouche attribué à Fonville, sur un plan de Québec de J-B. Louis Franquelin, 1699. À l’avant-plan, le premier palais de l’intendant, près de la rivière Saint-Charles.

QUÉBEC

Lames de couteaux pliants entreposées dans les magasins du roi, destinées au commerce des fourrures. Les étudiants du chantier-école en ont recueilli au total 78, dans une seule pièce !

Tels des trésors brillants enfouis dans un sol boueux, les premières pièces de fusils de traite des magasins du roi sont apparues sous la truelle des étudiants en 1982, première année de fouilles du chantier--école. Ces parties de fusils ornées de motifs baroques étaient destinées au commerce avec les Autochtones.

Amulettes égyptiennes de la déesse Nephthys et du dieu Horus, produites entre 664 et 525 avant notre ère. Il s’agit de deux des quatre amulettes découvertes dans un remblai, sous l’escalier central du second palais de l’intendant. Elles pourraient avoir appartenu à l’intendant Claude-Thomas Dupuy, en fonction à Québec de 1726 à 1728. On le sait grand érudit et montrant un intérêt particulier pour les antiquités. Elles ont peut-être été déposées à cet endroit de façon intentionnelle pour invoquer une forme de protection…

Soucoupe en porcelaine orientale, produite entre 1662 et 1735, importée en Europe par la Compagnie française des Indes. Elle a été trouvée dans les latrines du bureau des magasins du roi, et date v. 1716-1760.

Plat octogonal en faïence française, trouvé dans la fosse de latrines du second palais de l’intendant à Québec, Régime français.

Quelques artefacts qui ont été mis au jour

Ce site a également accueilli, de 1852 à 1968 une compagnie phare de l’industrie brassicole québécoise : la brasserie Boswell-Dow. Bouteilles, vestiges de bâtiments et carreaux de touraillage de la malterie figurent parmi les nombreuses trouvailles. Ces objets sont mis en valeur dans l’exposition Ici, on brassait la bière ! à l’îlot des Palais. Les collections qui y sont présentées ne sont pas que des témoins exceptionnels du riche passé de cet endroit fascinant : elles rassemblent également les premières découvertes réalisées par des étudiants passionnés qui, grâce à cette expérience, ont su qu’être archéologue serait leur vocation.

De la bière au musée

À visiter

À lire

Rachel Archambault est étudiante au doctorat en archéologie à l’Université de Montréal. Elle travaille comme spécialiste en culture matérielle et a un intérêt marqué pour les XIXe et XXe siècles. Elle collabore également à plusieurs événements de vulgarisation des sciences historiques qui visent à faire mieux connaître le riche patrimoine archéologique québécois.

Camille Lapointe, Allison Bain et Réginald Auger, Le site archéologique du palais de l’intendant à Québec : plus de 35 années de découvertes, Québec, Septentrion, 2019.

Qui est cette archéologue ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Rachel Archambault

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Université Laval, Collection Ville de Québec : Jacques Beardsell ; Pointe-à-Callière, Lise Jodoin ; Université Laval, Émilie Deschênes, Archéolab.Québec ; Pointe-à-Callière, Véronique Marengère, Archéolab.Québec ; Pointe-à-Callière

Illustration: Collection Pointe-à-Callière, 2020.36.11