12 trésors archéologiques du québec

Montréal, Tiohtià:ké

12 trésors archéologiques du québec

Montréal, Tiohtià:ké

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Il était une fois… avant Montréal

Fin d’une autre journée de fouilles avec une grosse équipe sur les bords de la rivière Washicoutai, sur la Basse-Côte-Nord. Un appel au téléphone satellite pour prendre des nouvelles. « Roland, on trouve plein de poteries au coin de Sherbrooke et Peel, faut que tu viennes voir ça à ton retour ! » Quelques semaines plus tard, je rejoignais l’équipe de la firme Ethnoscop en plein centre-ville de Montréal, dans un chantier au beau milieu de l’une des intersections les plus achalandées de la métropole.

Roland Tremblay

Archéologue

PARTAGE

Le travail d’archéologue est truffé de contrastes environnementaux parfois déstabilisants. La vue du balbuzard plongeant vers sa proie et le combat incessant contre les mouches noires ont fait place à l’étourdissante perspective des gratte-ciel et à l’infernale cacophonie urbaine. Mais dans ma tête, un calme règne. Le geste délicat de dégager du sol des objets qui n’ont pas vu le jour depuis des siècles reste le même partout. Un bonheur respectueux accompagne chaque découverte. Par l’imagination, nous voilà à l’époque où de grandes forêts recouvraient encore l’île et à l’endroit où un grand village autochtone était installé non loin de la montagne.

En plein cœur du centre-ville, des travaux d’infra-structure effectués entre 2016 et 2019 à l’intersection des rues Sherbrooke et Peel ont permis de retrouver plusieurs vestiges du site villageois iroquoien appelé site Dawson, quelques centimètres sous le bitume.

Le site Dawson a été découvert à la fin des années 1850 par les ouvriers d’une sablière située aujourd’hui dans le quadrilatère formé par les rues Metcalfe, Sherbrooke, Mansfield et le boulevard De Maisonneuve. De grandes quantités de fragments de poterie, de pipes et d’autres objets avaient été mises au jour, et le directeur du McGill College, le géologue William Dawson, avait examiné les artefacts et émis l’hypothèse que ce site correspondait au village d’Hochelaga, brièvement visité par Jacques Cartier à l’automne 1535. Avait-il vu juste ? Cette fois-ci, les méthodes scientifiques de l’archéologie nous permettent de faire des pas de géant dans la compréhension du site. Plusieurs centaines de nouveaux objets voient le jour et des techniques d’analyse poussées sont mises à contribution. L’étude de ces nouvelles données est toujours en cours, mais il est clair qu’il s’agit d’un village d’Iroquoiens du Saint-Laurent. Est-ce finalement l’Hochelaga visité par Jacques Cartier ? La question demeure ouverte, mais les datations obtenues semblent pointer vers une occupation un peu plus ancienne de quelques générations. Une histoire à suivre…

Le village d’Hochelaga au centre-ville ?

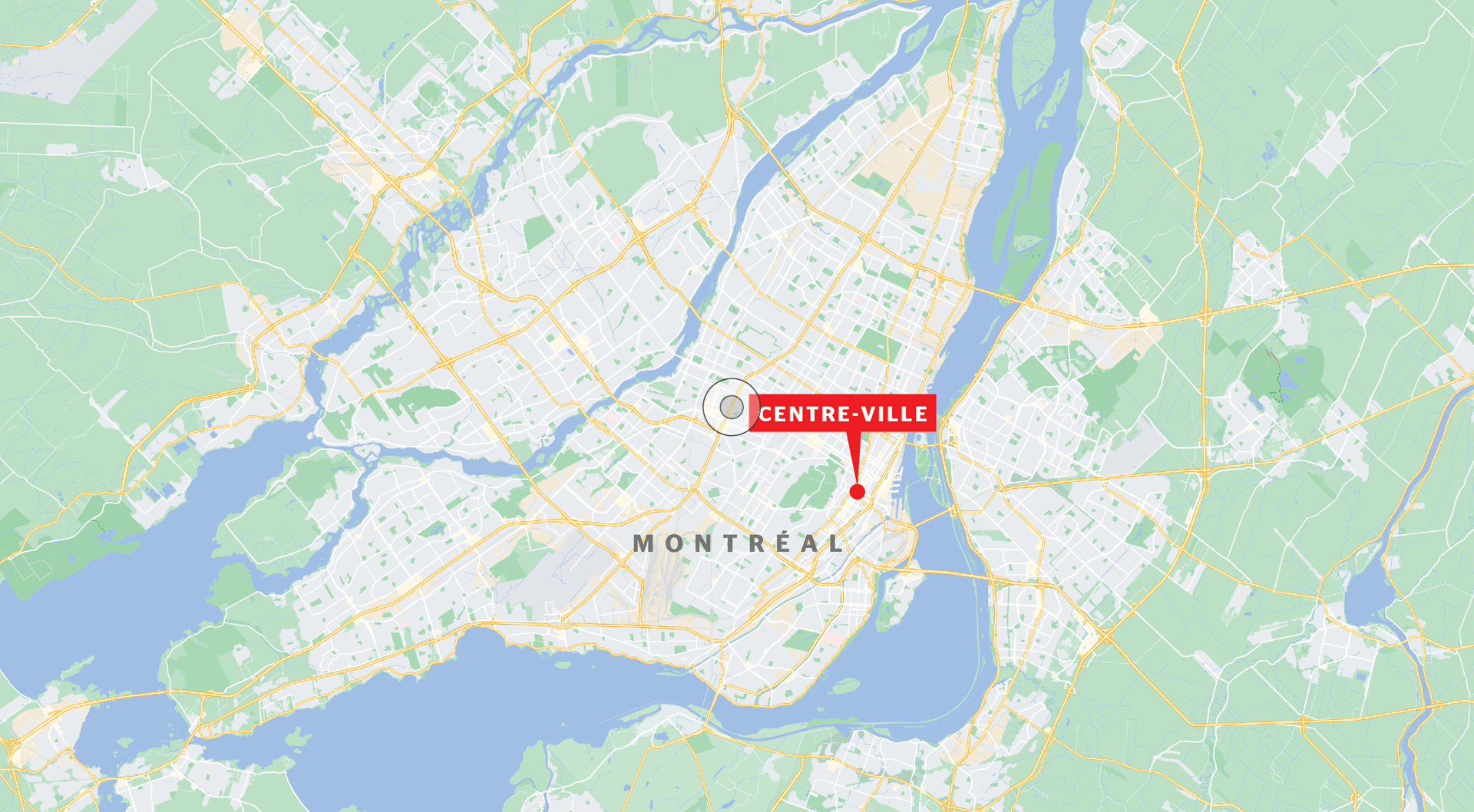

Site des fouilles

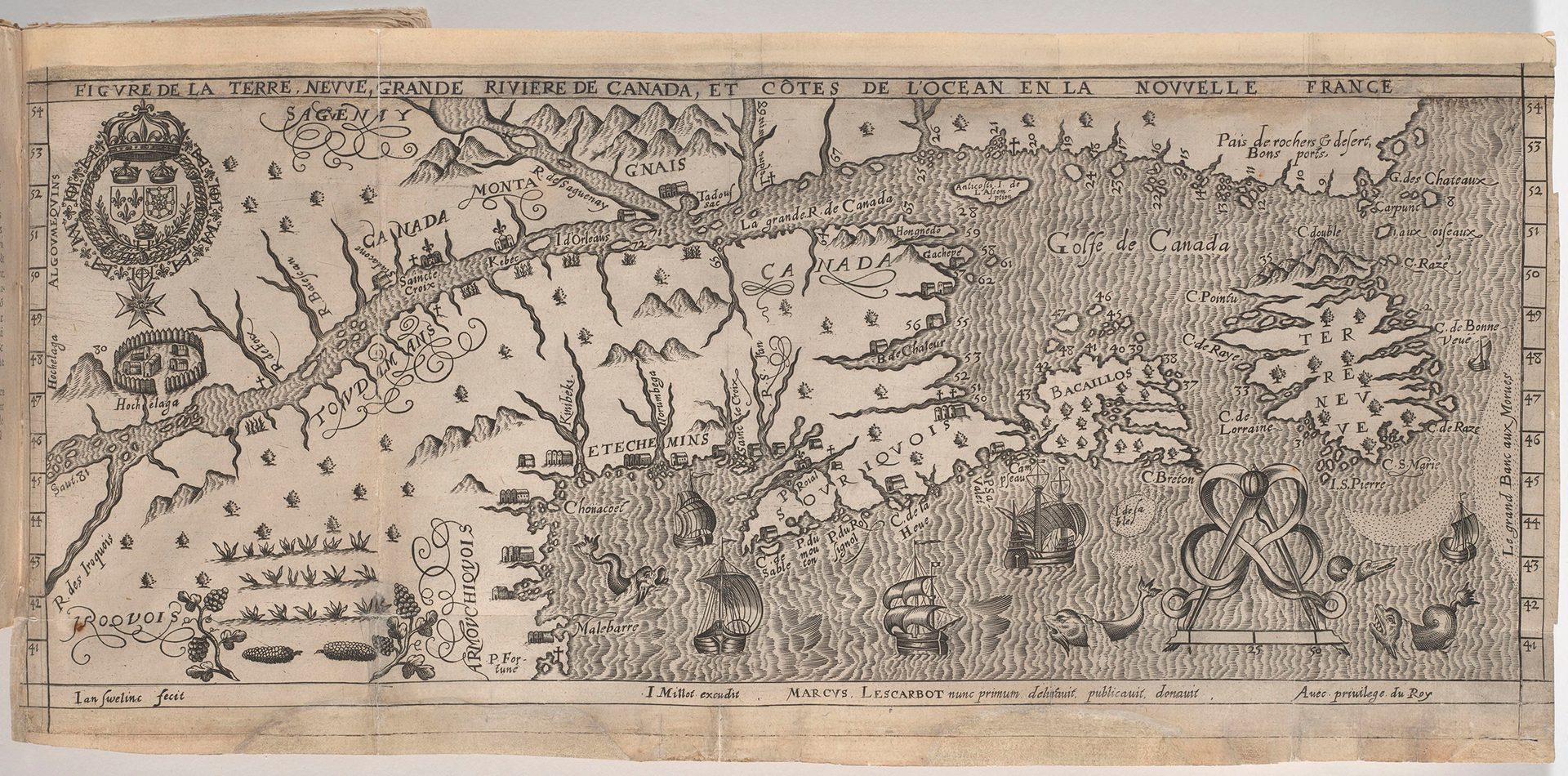

Cette carte de Marc Lescarbot publiée en 1609, quelques décennies après la dispersion des populations villageoises iroquoiennes, montre le site d’Hochelaga près du mont Royal (à gauche, sous l’écusson royal).

QUÉBEC

De nombreux autres sites archéologiques témoignant de la présence autochtone ancienne ont été retrouvés sur l’île de Montréal. Les plus anciens datent d’un peu plus de 4000 ans, dont quelques-uns se trouvent dans le Vieux-Montréal ou sur le bord des rapides de Lachine. Plusieurs sites archéologiques révèlent que l’île a été occupée de façon régulière tout au cours des millénaires par des groupes qui, graduellement, adopteront un mode de vie de plus en plus sédentaire et axé sur la production de nourriture telle que le maïs. C’est ce qu’on observe à la place Royale, dans le Vieux--Montréal, et dans les environs. Ces peuples horticulteurs n’ont toutefois jamais abandonné l’apport des ressources aquatiques, comme le démontre bien la majorité des sites étudiés : l’archipel d’Hochelaga aura toujours été un paradis de la pêche. Pour eux, le mont Royal a également été à la fois un lieu d’extrac-tion d’une pierre – la cornéenne – ayant servi à fabriquer des outils et un terrain à vocation funéraire, bien avant l’implantation des cimetières actuels.

D’autres sites à Montréal

Pipe en céramique mise au jour au site Dawson au cours des récentes fouilles. On y distingue un soleil dessiné dans la pâte avant cuisson, motif que l’artisan a tracé de part et d’autre de son objet.

Trois fragments d’un magnifique vase iroquoien (rebords et panse), mis au jour non loin de la place Royale, dans le Vieux-Montréal.

Harpon en os provenant du site Dawson. Longueur : 9,7 cm

Pointe de projectile taillée il y a environ 4000 ans, trouvée sur un site de la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Il s’agit de l’un des plus anciens témoins de la présence autochtone. Longueur : 6,7 cm.

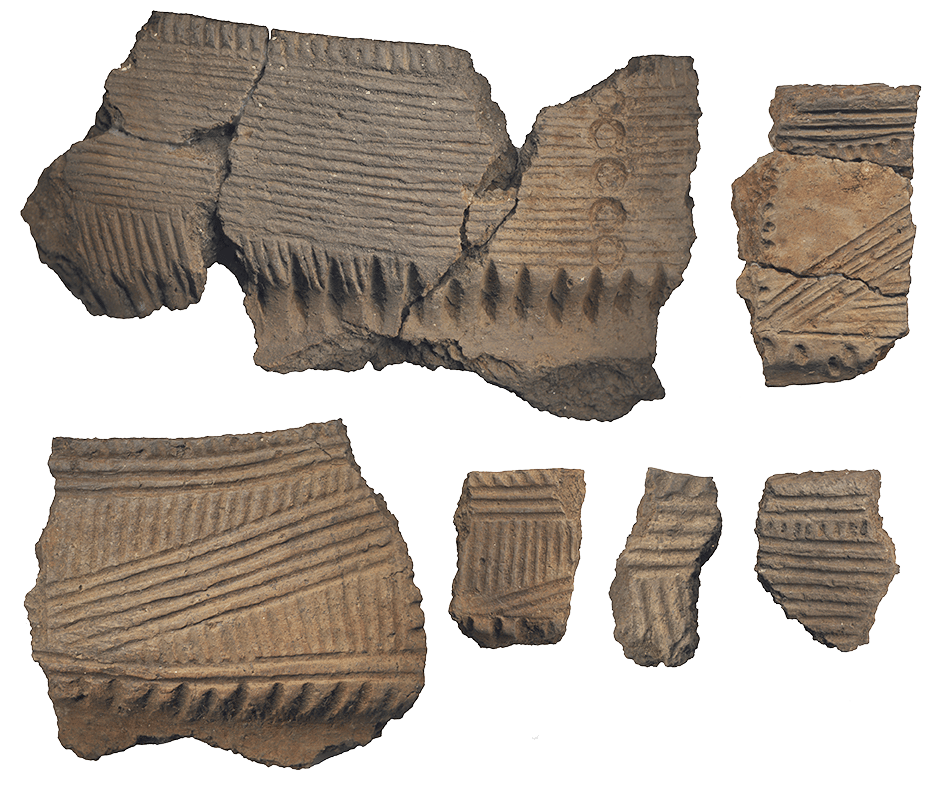

Fragments de rebords de vases iroquoiens mis au jour au centre-ville de Montréal, milieu du XVe siècle. Le style décoratif – ponctuations au roseau, larges parements décorés de motifs linéaires – est typique des populations iroquoiennes de la vallée du Saint-Laurent.

À visiter

À lire

Roland Tremblay est spécialisé dans l’occupation humaine de la vallée du Saint-Laurent au cours du dernier millénaire, avant l’arrivée des Euro-péens. Archéologue consultant ayant travaillé dans toutes les régions du Québec, il a dirigé de nombreuses interventions archéologiques à Montréal. Bien que le contexte urbain ait réduit l’intégrité des vestiges du site Dawson, il considère ce site comme l’un des plus intéressants qu’il ait eu à analyser.

Roland Tremblay, Les Iroquoiens du Saint-Laurent, Pointe-à-Callière et Les Éditions de l’Homme, 2006.

A.-M. Balac et F. Bélanger (dir.), Lumières sous la ville : quand l’archéologie raconte Montréal, Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, 2016.

Qui est cet archéologue ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Roland Tremblay

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Ethnoscop, Ville de Montréal et Collection Ville de Montréal, Roland Tremblay

Illustration: Figure de la Terre Neuve, Grande Rivière de Canada, et côtes de l’Océan en la Nouvelle France, Paris.