12 trésors archéologiques du québec

Côte-Nord

12 trésors archéologiques du québec

Côte-Nord

L’équipe de Vincent Delmas procède au relevé d’une épave à Pointe-Lebel, en 2016, à l’embouchure de la rivière Manicouagan. Les vestiges de ce navire ont été retrouvés grâce aux recherches de l’Université de Montréal et Archeo-Mamu Côte-Nord.

L’équipe de Vincent Delmas procède au relevé d’une épave à Pointe-Lebel, en 2016.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Des épaves du Québec et leurs secrets

Phares, ports d’ancrage, maisons de pêcheurs, cimetières de marins… la Côte-Nord du Québec abrite un riche patrimoine naturel et culturel. S’ajoutent à ces témoins d’un passé maritime les épaves. Au fil des siècles, en effet, de nombreux navires ont fait naufrage à cet endroit en raison de l’imprévisible fleuve Saint-Laurent, des hauts-fonds et de conditions météorologiques défavorables. Aujourd’hui, ces épaves sont autant de sites archéologiques qui offrent aux promeneurs comme aux plongeurs un aperçu unique de la vie maritime et de la navigation dans cette partie du monde. Abandonnés ou coulés dans le fleuve, ces navires possèdent souvent des histoires fascinantes, parfois troublantes ou mystérieuses, qui fournissent également de l’information sur les techniques de navigation, la vie à bord des navires et les événements qui ont mené à leur naufrage.

Vincent Delmas

Archéologue

PARTAGE

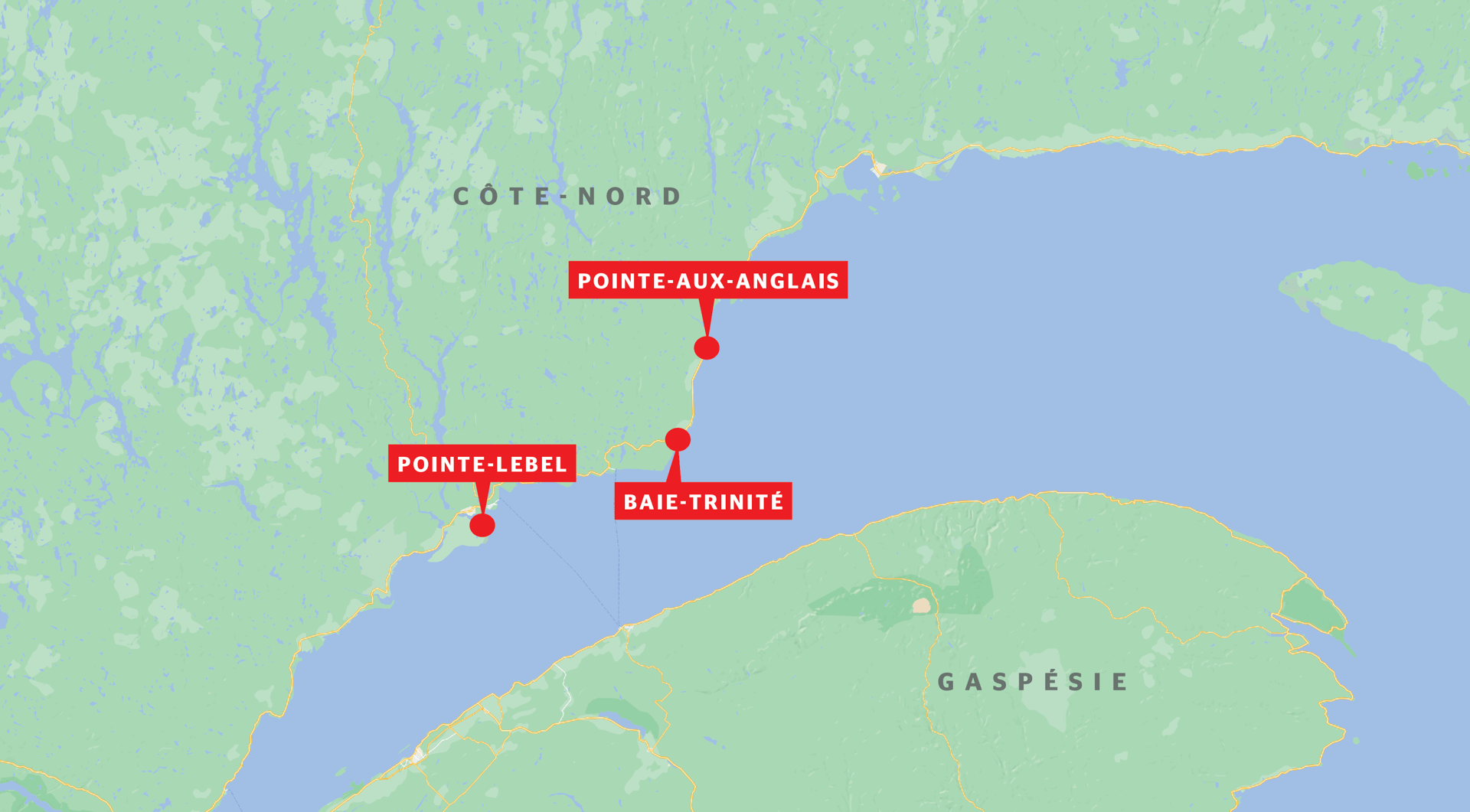

Parmi les naufrages les plus remarquables figurent celui de la flotte de William Phips en 1690 à Baie-Trinité (au nord de Baie-Comeau) et celui de Walker en 1711 à Pointe-aux-Anglais (près de Port-Cartier). Ils racontent des épisodes d’affrontements entre deux puissances européennes, l’Angleterre et la France, dont les rivalités se sont transportées dans le Nouveau-Monde. Parti de Boston, l’amiral Phips voulait prendre Québec avec sa flotte de 32 navires, mais il s’est heurté à la résistance du gouverneur Louis de Buade, comte de Frontenac – à qui l’on doit la célèbre phrase : « Non, je n’ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons ». Phips a surtout essuyé de violentes tempêtes sur le chemin du retour, causant la perte de quatre navires.

Le choc des titans

L’enregistrement de l’épave Elizabeth and Mary (1690), une barque de 45 tonneaux découverte à 100 m du rivage. Ici, un casier de milicien.

En plus de ces épaves anciennes, la Côte-Nord recèle une diversité d’épaves en bois et en métal, témoignant de l’intense activité maritime du XIXe siècle. Navires de pêche, bateaux de transport et navires à passagers reposent désormais au fond du fleuve. Ces épaves offrent non seulement un aperçu fascinant de l’histoire, mais elles deviennent aussi des habitats pour la faune marine.

Chercheurs, archéologues et communautés locales unissent leurs forces pour préserver ce précieux patrimoine et le mettre en valeur. Musées, centres d’interprétation et circuits touristiques permettent au public de découvrir ces richesses historiques de manière respectueuse et éducative. Le Centre national des naufrages du Québec, à Baie-Trinité, par exemple, relate l’histoire des principaux naufrages du Saint-Laurent, depuis 1690 jusqu’à nos jours. La plongée dans ces eaux froides exige une formation et un équipement appropriés.

Les plongeurs doivent être conscients des risques que représentent les courants puissants et les températures basses. Il est donc requis de suivre des cours de plongée adaptés et de respecter les règles de conservation de l’environnement et du patrimoine. Les épaves de la Côte-Nord du Québec offrent une fenêtre unique sur le passé maritime de la région. Elles témoignent avec émotion de la vie et du destin des marins qui ont bravé les eaux tumultueuses du Saint-Laurent. Et elles n’ont pas fini de livrer tous leurs secrets.

Culture et nature

Des objets domestiques provenant de l’Elizabeth and Mary (1690), restaurés par le Centre de conservation du Québec. Au total, 4000 artefacts ont été retirés de l’épave grâce aux archéologues subaquatiques de Parcs Canada et aux plongeurs bénévoles de la région. La collection et l’épave sont classées comme ensemble patrimonial.

QUÉBEC

Une chaussure d’officier en cuir trouvée dans l’épave de l’Elizabeth and Mary.

Les miliciens du Massachusetts qui ont pris part à l’expédition militaire devaient apporter leurs effets personnels à bord. Sur l’anse de cette écuelle en étain, on distingue les initiales I M S, pour Increase et Sarah Moseley, sa femme. Increase était âgé de 28 ans lorsqu’il a perdu la vie au cours de cette désastreuse campagne militaire.

Un compas à pointes sèches en laiton de l’Elizabeth and Mary. Il permet d’indiquer sur une carte la position du navire ou encore de mesurer des distances à parcourir.

À visiter

À lire

Archéologue terrestre et suba-quatique, Vincent Delmas est titulaire d’un doctorat en anthropologie de l’Université de Montréal. Ses recherches en archéologie historique et maritime portent sur les pêcheries basques, les quais, les épaves et la culture matérielle du XVIe au XIXe siècle. Il est également l’un des cofondateurs de l’Institut de recherche en histoire maritime et archéo-logie subaquatique (IRHMAS), un organisme patrimonial à but non lucratif établi à Montréal et partenaire du Musée maritime du Québec depuis 2016.

Musée maritime de Charlevoix, à Saint-Joseph-de-la-Rive.

Musée régional de la Côte-Nord.

Centre national des naufrages du Québec, à Baie-Trinité.

1690. L’attaque de Québec… Une épave raconte, Québec, Éditions Nota Bene, 2000.

Daniel LaRoche et Michel Plourde, EAU. Dans le sillage du temps, Montréal, Pointe-à-Callière et Les Éditions de l’Homme, coll. « Archéologie du Québec », 2017.

Qui est cet archéologue ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Vincent Delmas

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Photo Peter Waddell; Parcs Canada, Mathieu Mercier Gingras et Collection ministère de la Culture et des Communications; Jacques Beardsell et Olivier Lalonde, 2020