VIDÉO INVATO / photomontage JDM

Au Québec, les célébrations de Noël et de la nouvelle année viennent avec leur lot de traditions culinaires, mais aussi d’histoires à se raconter au coin du feu.

LE Loup-garou et LA chasse-galerie

Folklore

ImageS : Bibliothèque et archives nationales du québec

Parmi elles, deux contes marquent l’imaginaire collectif : Le loup-garou, de Louis Fréchette, récit de Noël écrit au 19e siècle dans un Québec très imprégné de catholicisme; et La chasse-galerie d’Honoré Beaugrand, un classique narrant les péripéties d’une bande de bûcherons un 31 décembre.

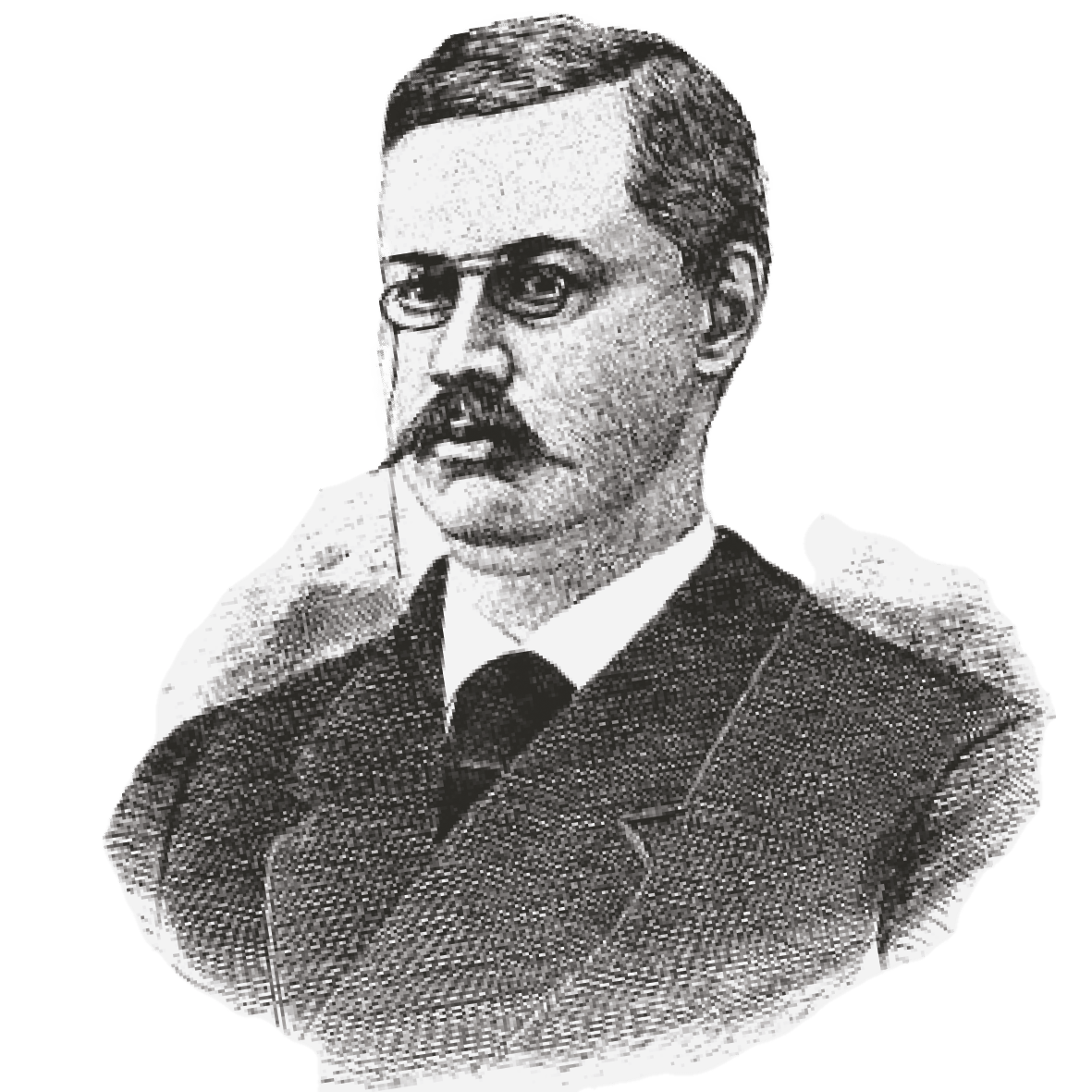

Louis Fréchette

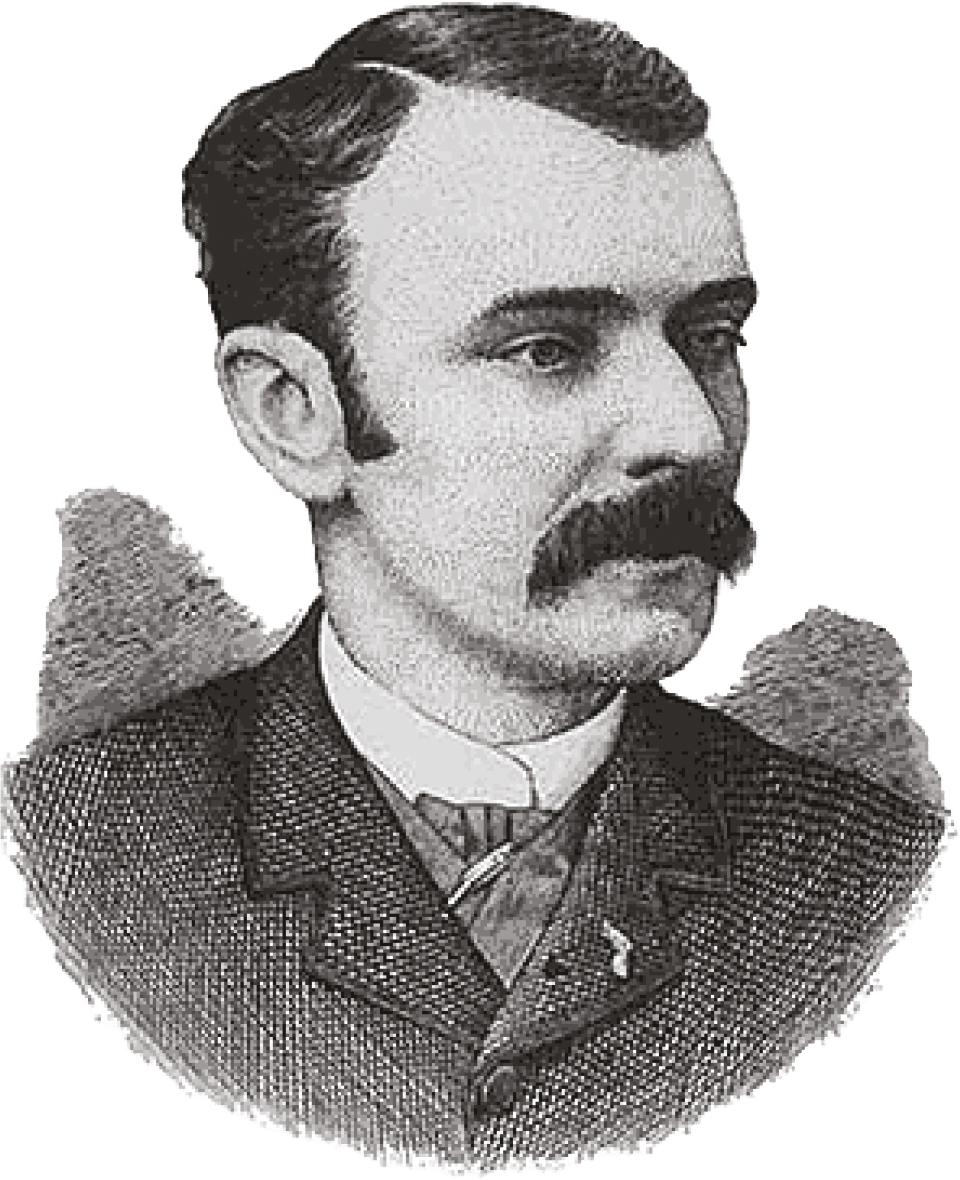

Honoré Beaugrand

SAMEDI, 21 décembre 2024

Le loup-garou québécois de Noël

Le loup-garou est un personnage folklorique ancré dans la tradition orale québécoise au temps des Fêtes.

Le conte de Louis Fréchette Le loup-garou, écrit au 19e siècle, se déroule dans un Québec très catholique. Il raconte l’histoire de Joachim Crête, le meunier de Saint-Antoine de Tilly, et de son employé, Hubert Sauvageau. La veille de Noël, ils négligent d’aller à la messe de minuit et Sauvageau, le plus mécréant des deux, se métamorphose en loup-garou.

« Courir le loup-garou »

Dans le Québec du 19e siècle, l’imaginaire religieux s’est emparé de la croyance aux loups-garous et on compte de nombreuses anecdotes ou légendes sur ce thème. Généralement, l’apparition de cet être surnaturel dans la narration est causée par la transgression d’un interdit. Sa présence est inquiétante, menaçante, mais pas toujours féroce.

Un avertissement aux chrétiens

Dans le conte de Fréchette, le loup-garou est un pécheur puni pour avoir trop longtemps négligé de remplir ses devoirs religieux. C’est parce qu’il a passé sept ans sans faire ses Pâques qu’Hubert Sauvageau est condamné à errer la nuit à travers la campagne sous la forme de cet animal.

Châtiment et délivrance

- La tradition enseigne bien des moyens de se débarrasser d’un loup-garou et, surtout, de délivrer son âme. Il s’agit de lui faire couler une goutte de sang au moyen d’un outil en le blessant.

- Dans le récit de Fréchette, Crête blesse l’animal à l’oreille. Ce geste de rédemption permet à Sauvageau de reprendre sa forme humaine. Le lendemain de Noël, Crête reconnaît la blessure et comprend que c’est son employé qui a été métamorphosé en loup-garou.

Poète, dramaturge, avocat, Louis-Honoré Fréchette est aussi journaliste au Québec. Il finit par s’installer à Montréal en 1878. En 1900, il publie ce texte dans La Noël au Canada: contes et récits.

Louis-Honoré Fréchette

(1839 – 1908)

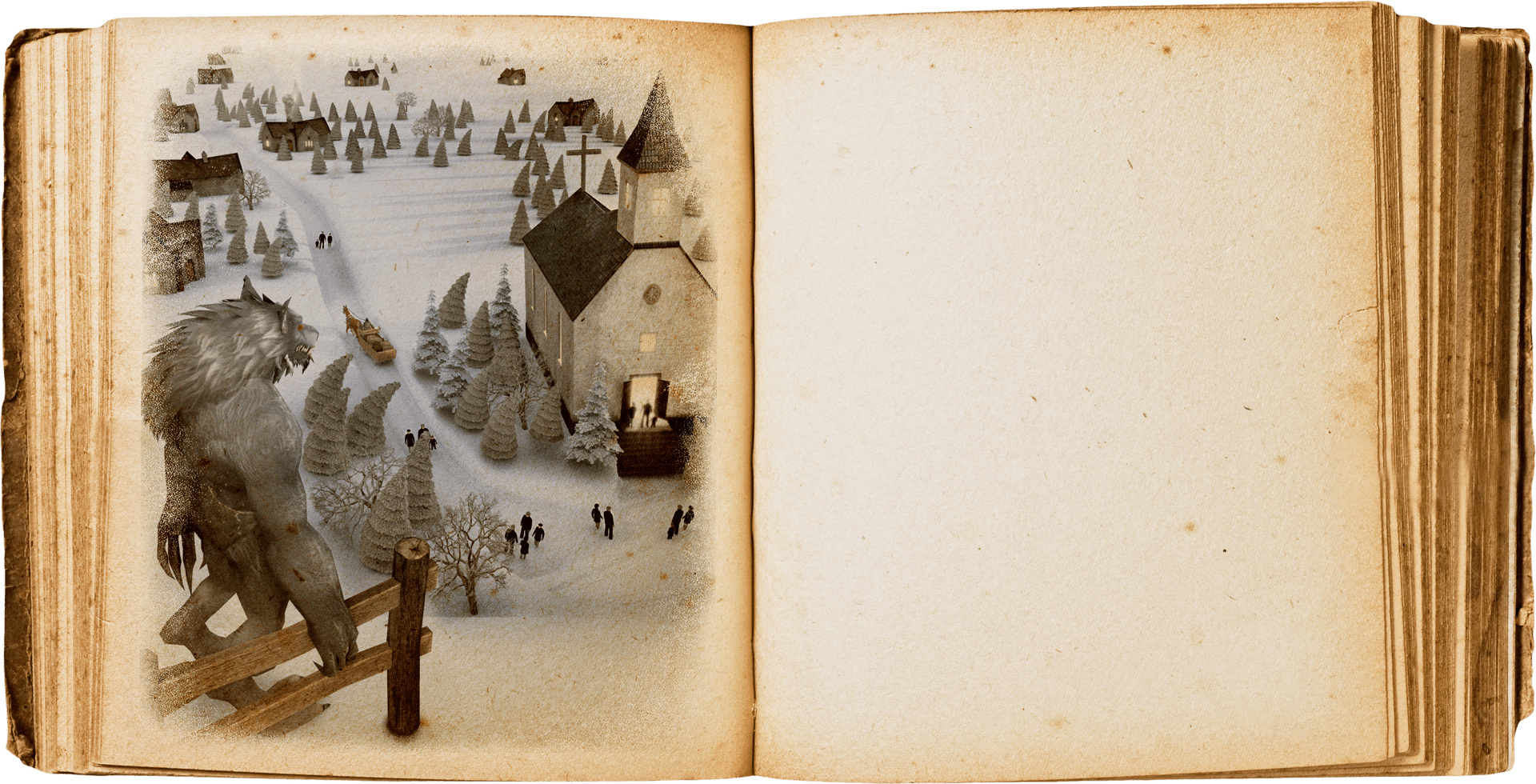

La légende de la chasse-galerie

C’est un grand classique de la littérature québécoise qui se déroule un 31 décembre : des bûcherons vont retrouver leurs « blondes » à Lavaltrie pour passer le Nouvel An.

Isolés dans les bois, ils passent un pacte avec le diable pour pouvoir rentrer plus vite, à bord d’un canot volant. Dans ce récit, fixé par l’écriture d’Honoré Beaugrand, la liberté, la jouissance et le déni des valeurs religieuses l’emportent sur les interdits.

Huit bûcherons

Les personnages de la chasse-galerie sont des bûcherons du chantier des Ross, « en haut de la Gatineau ». Ces compagnons de voyage sont menés par Le personnage principal, Joe le Cook, le personnage principal de l’histoire, ainsi que Baptiste Durand, un des personnages secondaires.

Un voyage aérien magique

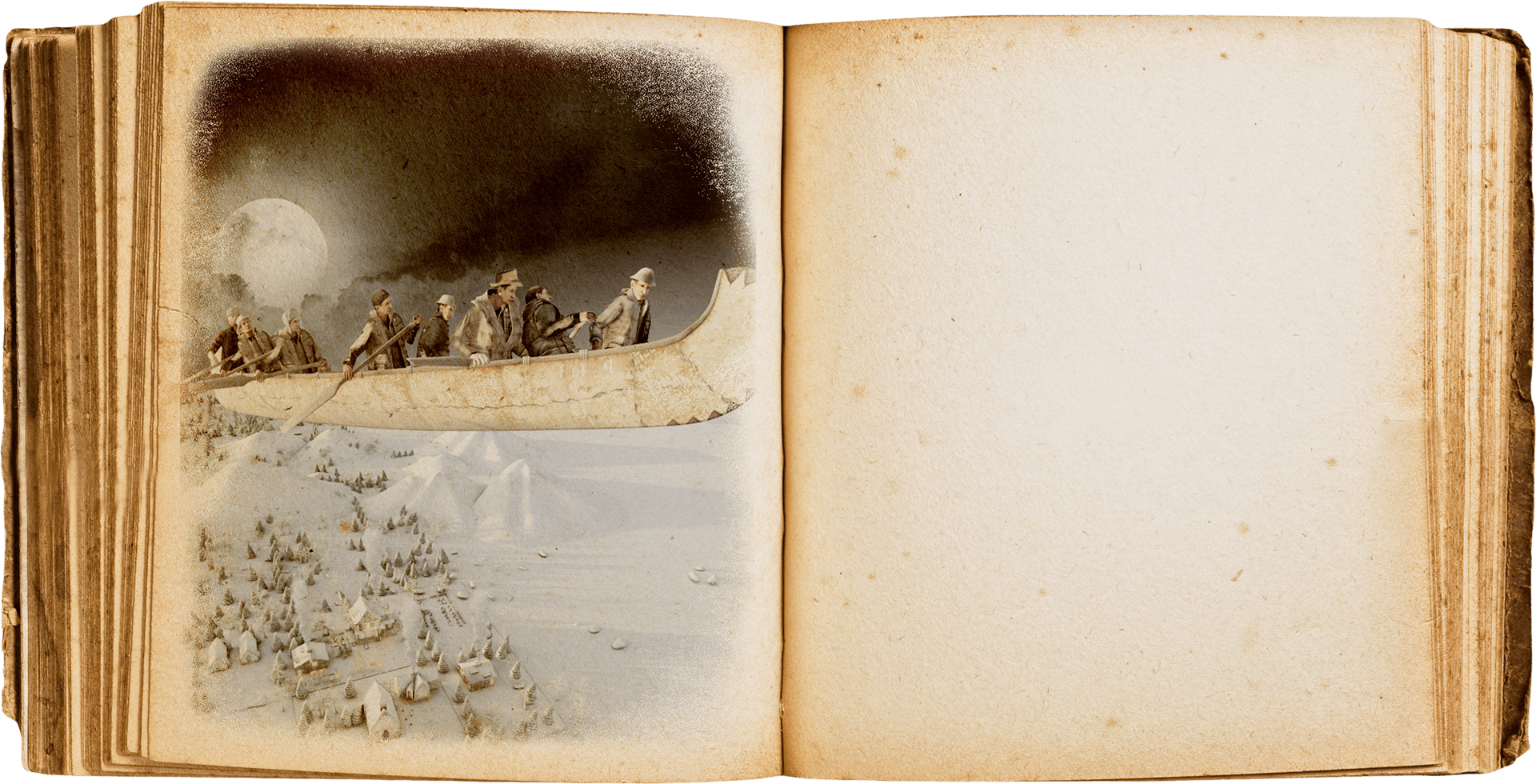

Dans le texte d’Honoré Beaugrand, les personnages voyagent à bord d’un canot volant. Le thème de l’embarcation voyageant dans le ciel par magie se rencontre dans plusieurs récits, de sources et d’origines diverses. Déjà bien connu en France dans la tradition orale poitevine, la pirogue céleste est aussi attestée dans des mythes autochtones, celui des Tukuna et des Arkuna notamment.

Un pacte avec le diable

Satan est un personnage important dans le récit. Cet ange déchu, qui a profondément marqué l’imaginaire québécois, est le symbole du mal. Pour rejoindre sa compagne plus vite, Baptiste Durand n’hésite pas à lui prêter serment et à risquer son salut. Les protagonistes peuvent toutefois conserver leur âme si, pendant le voyage, ils ne touchent aucun clocher et ne prononcent pas le nom de Dieu.

Journaliste, écrivain et maire de Montréal de 1885-1887, il publie La légende de la chasse-galerie dans le journal La Patrie en 1891, puis dans un recueil intitulé La chasse-galerie et autres récits en 1900.

Honoré Beaugrand

(1848 – 1906)

La Chasse-galerie, œuvre produite en 1892 par Henri Julien

IMAGE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

en cinq minutes

Recherche et rédaction : Benjamin Bourque, Baptiste Zapirain

Design et expérience numérique : David Lambert

3D : Jean-Hugues Levasseur

Sources : Québec Français no 50, 1983; Jean-Loïc Le Quellec: La chasse-galerie; Du Poitou à l’Acadie; Aurélien Boivin: Le conte surnaturel au 19e siècle

Images : Adobestock, Envato, Wikimedia Commons, Bibliothèque et Archives nationales du Québec