12 trésors archéologiques du québec

Pointe-Saint-Charles, à Montréal

12 trésors archéologiques du québec

Pointe-Saint-Charles,

à Montréal

En arrière-plan, les anciennes sheds des immigrants irlandais à Pointe-Saint-Charles (chromo-lithographie, 1860).

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Le cimetière des Irlandais,

témoin d’une terrible tragédie

En tant qu’archéoanthropologue, je pratique des fouilles archéologiques sur d’anciens lieux d’inhumation, souvent méconnus du grand public. Sur l’île de Montréal, citons notamment les cimetières catholique et protestant qui bordent le boulevard René-Lévesque, le St. Mary’s Burial Ground sur l’avenue Papineau et le cimetière des Irlandais à Pointe-Saint-Charles.

Marine Puech

Archéologue

PARTAGE

Printemps-été 1847. Une vague migratoire sans précédent déferle sur l’Amérique du Nord. Elle se produit dans le contexte de la famine dévastatrice qui frappe l’Irlande en raison de la maladie de la pomme de terre. Cette famine aurait poussé à l’exode plus de deux millions d’Irlandais.

Parmi eux, des milliers s’embarquent à destination du Canada. Après un voyage de plusieurs semaines à bord de navires où les conditions sanitaires et la malnutrition sont propices à l’apparition et à la propagation du typhus, des milliers de personnes malades débarquent de bateaux à vapeur assurant la liaison entre la station de quarantaine de la Grosse-Île, au large de Montmagny, et Montréal.

Des hôpitaux sont aménagés en urgence pour les accueillir, ainsi qu’un cimetière. Cet endroit qui a vu défiler l’horreur, c’est Pointe-Saint-Charles. Une partie de la rue Bridge menant au pont Victoria, le poste des Irlandais d’Hydro-Québec et le terrain du Canadien National ont été aménagés sur des mètres de remblais qui ont scellé et protégé les niveaux archéologiques associés à cette période.

Plus de 100 000 Irlandais

fuient la famine vers le Canada

La nacelle est déposée au fond du puits foré dans le sol, avant que soient coulés les piliers de béton du REM. Les fouilles archéologiques débutent.

En novembre 2019, mon équipe intervient sur le terrain avant que l’on coule l’un des piliers de béton du Réseau express métropolitain (REM) dans l’emprise du cimetière. Bien avant, les équipes d’ingénierie, d’environnement et d’affaires publiques de ce projet ont collaboré avec la communauté irlandaise de Montréal et les archéologues dans le but de réduire au minimum les conséquences des travaux sur le cimetière.

Les fouilles à cet endroit constituent de gros défis techniques. Nous travaillons à six mètres sous terre, sous les épais remblais déposés sur le site au cours du XXe siècle. Pour ce faire, nous descendons à bord d’une nacelle levée par une grue et déposée au fond de l’excavation. Au fil des jours, nous prélevons les sols jusqu’à découvrir de la chaux en quantité monumentale. Puis, plus bas, du bois… et quelques ossements humains. La communauté irlandaise est informée des découvertes au fur et à mesure.

Le relevé des cercueils dégagés pendant l’opération de sauvetage archéologique en 2019. Les analyses des ossements réalisées en laboratoire ont permis d’identifier :

◼︎ 7 adultes âgés de 20 à 60 ans ;

◼︎ 4 enfants âgés de 12 mois à 5 ans ;

◼︎ 3 adolescents âgés de 14 à 17 ans.

REM et cimetière

Site des fouilles

La grue s’apprête à soulever la nacelle de laquelle l’archéologue effectuera ses fouilles.

Disposition des cercueils

QUÉBEC

Apparaissent les pièces de bois des cercueils des victimes du typhus de 1847. Dans ce seul puits, 14 sépultures ont été mises au jour.

Les fouilles se poursuivent dans des conditions éprouvantes. Malgré le froid, la neige, le poids des équipements de sécurité et une méthode de travail à réinventer, nous achevons les fouilles en moins d’un mois. Au total, 14 corps, déposés dans des cercueils en pin blanc et dans une même fosse, sont exhumés. Soumis à différentes analyses, les restes osseux dévoilent des parcours de vie que ne racontent pas les manuels d’histoire. On estime à 1 % la superficie du cimetière fouillée lors des travaux du REM. Ce 1 % permet aujourd’hui à la communauté irlandaise de rendre éminemment tangible son histoire. De toute évidence, ces résultats justifient la protection et la mise en valeur de ce lieu en mémoire des milliers de victimes qui reposent toujours sous nos pieds.

Pour la reconnaissance du lieu, avec la communauté irlandaise

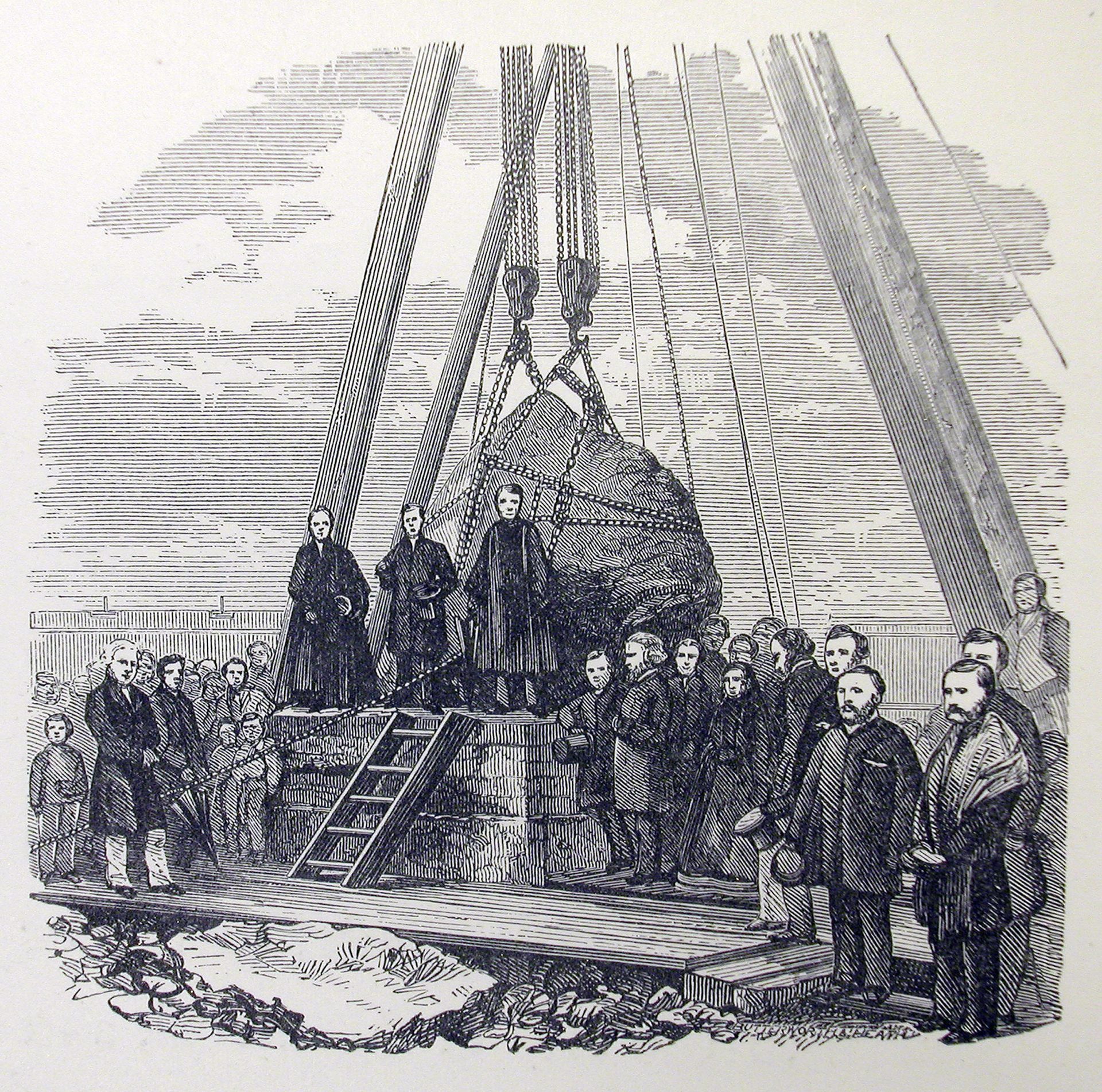

The Black Stone Monument, érigé par les ouvriers anglais et irlandais en 1859 à la mémoire des 6000 victimes de l’épidémie de typhus de 1847. Ce monument en granit noir est toujours visible rue Bridge, à Montréal, près du pont Victoria (lithographie de Kelly Bros, 1860).

À explorer

Marine Puech est titulaire d’une maîtrise en anthropologie de l’Université de Montréal, avec une spécialité en bioarchéologie. De 2011 à 2023, elle a travaillé pour la firme Ethnoscop et mené des projets d’inventaires et de fouilles, surtout en milieu urbain. Depuis peu, elle s’est jointe à Hydro-Québec comme archéologue et conseillère, Expertise environnementale.

Qui est cette archéologue ?

Reportages sur les fouilles du REM à Montréal

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Marine Puech

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Ethnoscop, Musée McCord stewart M15934.46 et Musée McCorD stewart M15934.45