Guillaume Labrecque, expert en datation au carbone 14

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Impossible de cacher son âge avec la datation au carbone 14

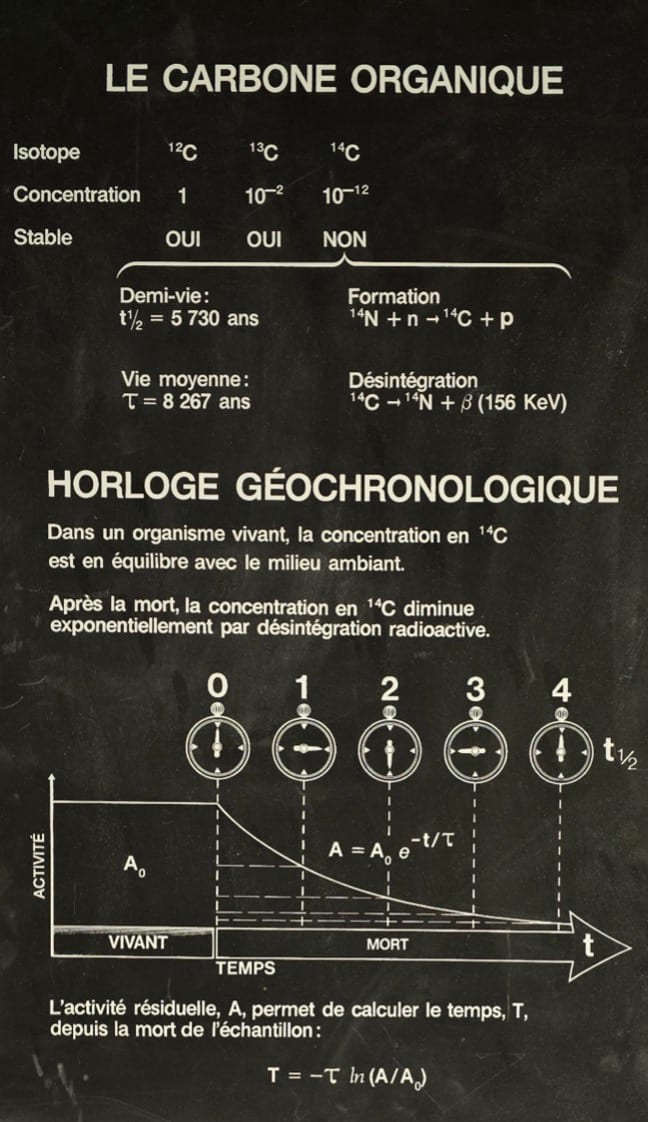

La datation au carbone 14, aussi appelé radiocarbone, est la méthode de datation absolue la plus utilisée en archéologie québécoise. Elle permet de déterminer l’âge des matières organiques en évaluant depuis combien de temps l’organisme vivant qui compose cette matière est mort et a intégré le registre archéologique. La méthode a été élaborée par Willard Libby dans les années 1940, ce qui lui a valu un prix Nobel et a changé la vie de bien des archéologues !

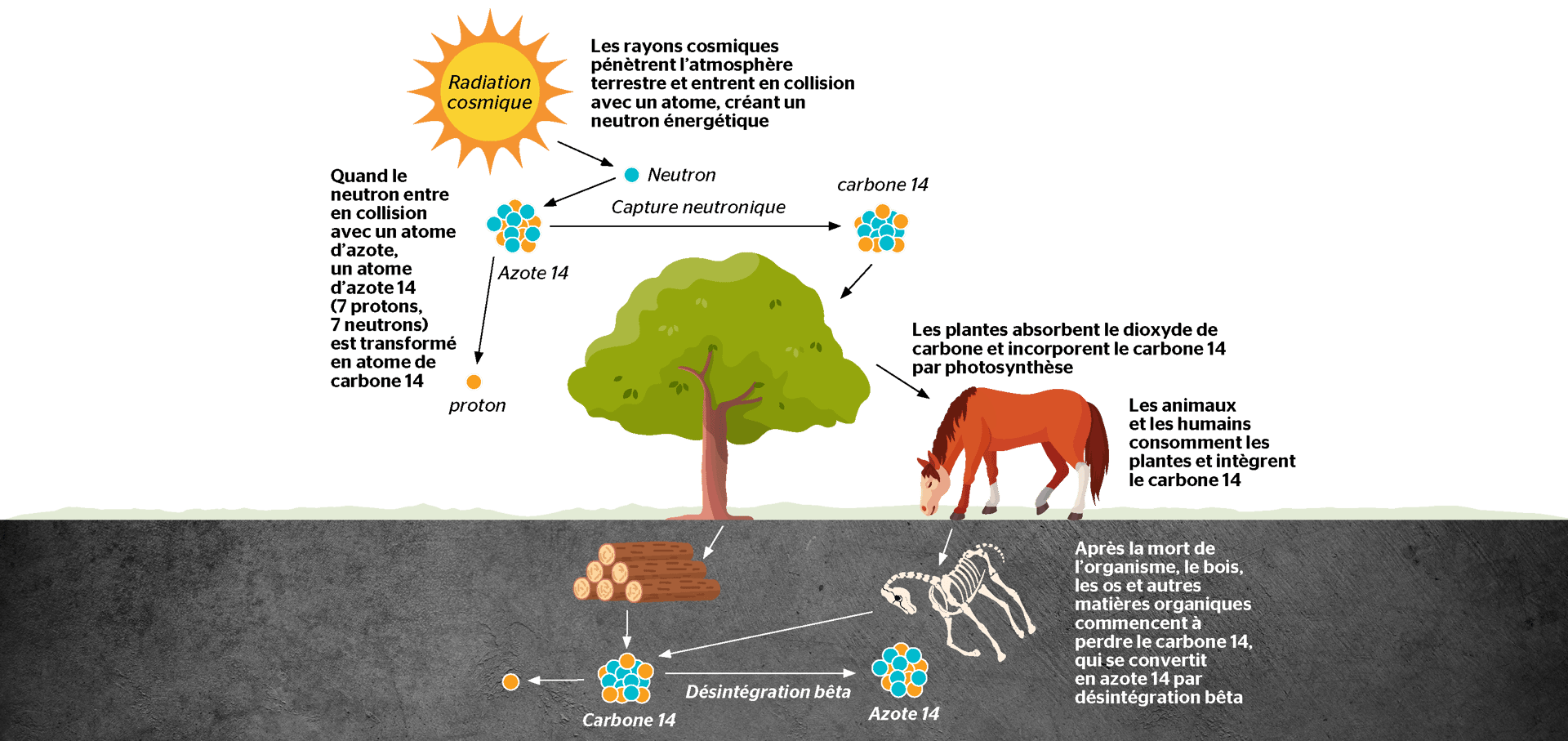

À sa mort, un organisme vivant (animal ou plante) cesse d’ingérer du carbone. La quantité de l’isotope carbone 14 (C14) dans ses composantes se désintègre en azote, et diminue de façon prévisible dans le temps.

La demi-vie du radiocarbone est de 5730 ans. Après cette période, il ne reste dans l’organisme que 50 % du carbone 14 initial. Au double de sa demi-vie, soit à 11 460 ans, il n’en restera que 25 %. En connaissant le radiocarbone résiduel contenu dans les restes, on peut donc déterminer le temps écoulé depuis la mort de cet organisme.

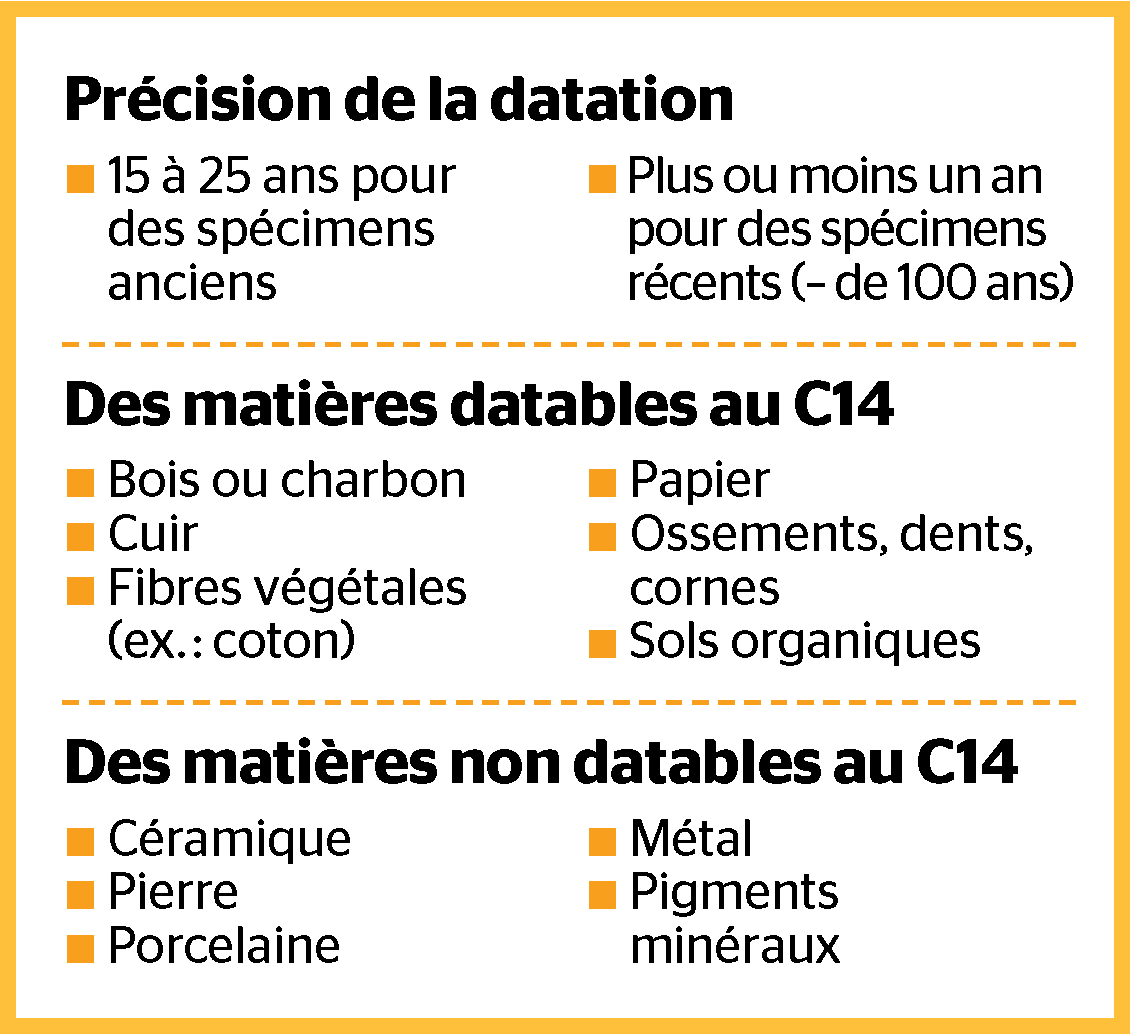

Tout reste d’un organisme aussi vieux que 55 000-60 000 ans qui a accumulé du carbone durant sa vie – comme le bois, la tourbe, le charbon, les coquillages, les os, les dents, les défenses, les cornes ou les panaches d’animaux – peut être daté. Cependant, pour des objets minéralisés ou métalliques tels que des roches, des vases en porcelaine ou des ornements en or, il est impossible de les dater au radiocarbone, car ils ne sont pas composés de matière qui a déjà été en vie. Au Québec, les matières archéologiques extraites du sol le plus souvent datées sont l’os et, surtout, le charbon de bois, qui se conserve le mieux dans nos conditions.

Guillaume Labrecque,

expert en datation au carbone 14

méthode d'enquête

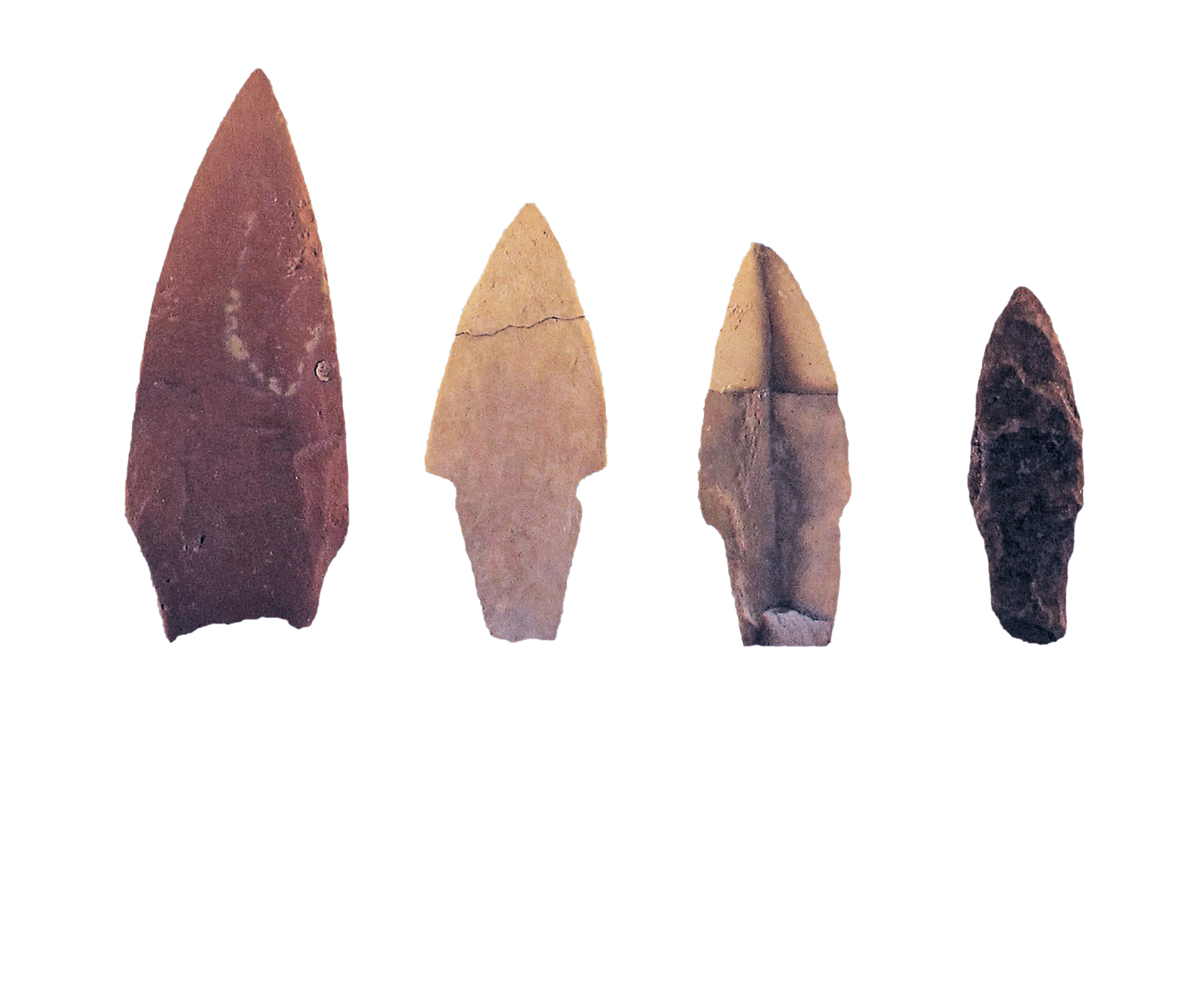

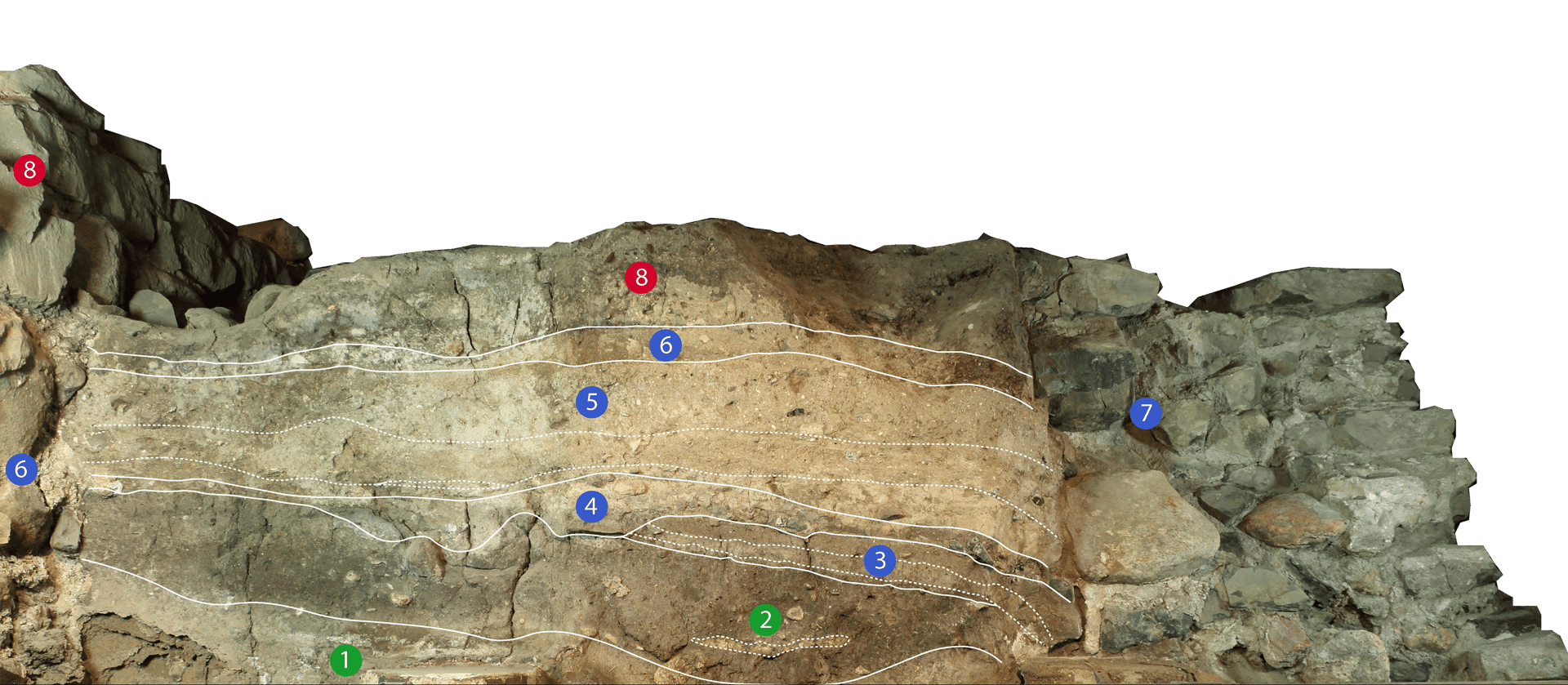

La stratigraphie permet de dater des objets qui ne sont pas en matières organiques. Si l’on trouve dans une même couche une pointe de flèche en pierre, accompagnée de restes organiques, ces derniers peuvent être datés au carbone 14, et donner une idée de l’âge de l’objet en pierre.

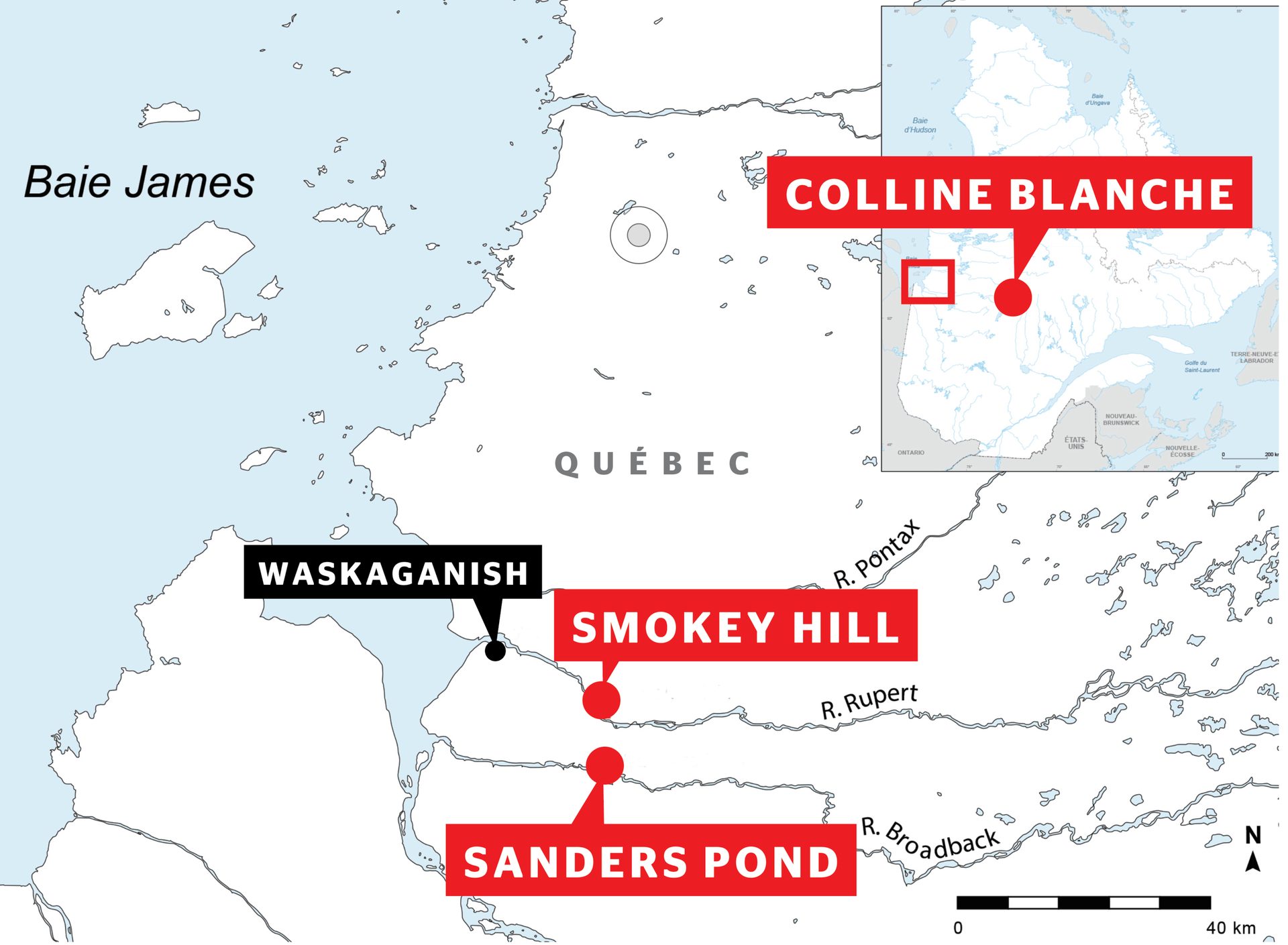

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

La méthode de datation au radiocarbone qui est employée au laboratoire de radiochronologie du Centre d’études nordiques de l’Université Laval (CEN) permet de dater des échantillons très petits, généralement entre 5 et 10 mg pour les échantillons organiques (voire sous 1 mg pour des échantillons très concentrés en carbone), entre 10 et 25 mg pour les coquillages et entre 500 mg et 1 g pour les os.

Les clients du laboratoire de radiochronologie du CEN sont très diversifiés et proviennent de l’Université Laval, de l’UQAR, de l’UQAM, et d’autres universités au Québec et au Canada, ainsi que partout dans le monde (France, Allemagne, Colombie, République tchèque, Espagne, Finlande, etc.).

Ce sont des professeurs-chercheurs universitaires et leurs étudiants, des archéologues, des coroners qui participent à des enquêtes policières, des collectionneurs d’art, des agents du gouvernement voulant contrer le braconnage, des particuliers, etc.

Réputation internationale

Le cycle du carbone 14

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

Christian Gates St-Pierre et Robert G. Thompson ont pu dater des restes carbonisés à l’intérieur de vases autochtones. La plus vieille date associée à la consommation de maïs au Québec a ainsi été repoussée d’au moins 1200 ans, soit entre 390 et 210 avant J.-C., plutôt qu’en l’an 1000 comme on le pensait.

Le radiocarbone a pu confirmer qu’un site de la période de contact situé à Cap-Rouge était la première colonie européenne du territoire, établie par Cartier et Roberval (1541-1543)

Le radiocarbone a démontré que le site iroquoien Dawson (BjFj-1), situé au centre-ville de Montréal, était un peu trop ancien pour être le village d’Hochelaga, visité par Jacques Cartier en 1535.

Le principe de datation au carbone 14

Découvertes majeures au Québec grâce au C14

Le cas le plus médiatisé pour le laboratoire du CEN labo fut celui de la datation au radiocarbone de défenses d’éléphant en Ontario. En effet, des lois et ententes internationales interdisent le commerce de l’ivoire, à moins que ces objets soient des antiquités. Alors qu’un encanteur a mis en vente en 2013 deux de ces objets en ivoire sous prétexte qu’ils étaient anciens, le laboratoire du CEN a permis de déterminer que l’animal dont les défenses avaient été obtenues pour fabriquer ces objets était mort seulement vers 1977. Ces objets étaient alors assujettis à la loi.

Toutes les dates générées par les analyses au C14 s’expriment en années BP (Before Present, ou « avant aujourd’hui »), et le « présent » est fixé à 1950. C’est l’année où a débuté l’âge des essais nucléaires un peu partout sur la planète, ce qui a artificiellement altéré la proportion de radiocarbone dans l’atmosphère. On ne peut donc plus la considérer comme constante dans l’espace et le temps.

Un cas célèbre

L’impact de l’ère atomique

Guillaume Labrecque est technicien responsable du laboratoire de radiochronologie du Centre d’Études nordiques de l’Université Laval. Le laboratoire de radiochronologie du Centre d’études nordiques (CEN) à l’Université Laval offre un service de datation à l’isotope 14 du carbone (noté 14C ou aussi appelé radio-carbone) d’échantillons qui contiennent cet élément radioactif.

Qui est ce scientifique ?

Pour en savoir davantage

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Guillaume Labrecque

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: François Gignac ; Guillaume Labrecque

Illustrations: Laboratoire de radiochronologie du CEN ; Adobe Stock