Scène d’archéogaming représentant les fouilles au cimetière Saint-Antoine.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Des squelettes dans nos cimetières qui ont encore des choses à dire

La bioarchéologie fait appel à la biologie pour reconstruire l’histoire et les pratiques des populations passées à partir de restes d’ossements provenant notamment de cimetières oubliés. Grâce à l’étude de l’ADN et de la forme de certains os provenant des premiers cimetières de Montréal, des chercheurs en ont appris davantage sur l’évolution démographique de la ville.

Il n’existe cependant au Québec aucune étude bioarchéologique à grande échelle des populations de l’époque coloniale. Les bioarchéologues au Québec s’intéressent notamment à l’os temporal, situé dans la région où se trouve l’oreille. Cet os est une des parties les plus résistantes du squelette et il retient un signal ancestral. C’est-à-dire que l’étude de son phénotype (l’ensemble des traits observables, ici à travers la forme de l’os) permet de lier le défunt à un groupe du passé. L’étude de cet os permet aux bioarchéologues de comprendre les migrations et autres événements démographiques, le développement des populations une fois établies dans une région et de distinguer les plausibles non-Européens d’origine autochtone ou afrodescendante dans un cimetière.

Diane Martin-Moya,

bioarchéologue

Méthode d’enquête : La Bioarchéologie

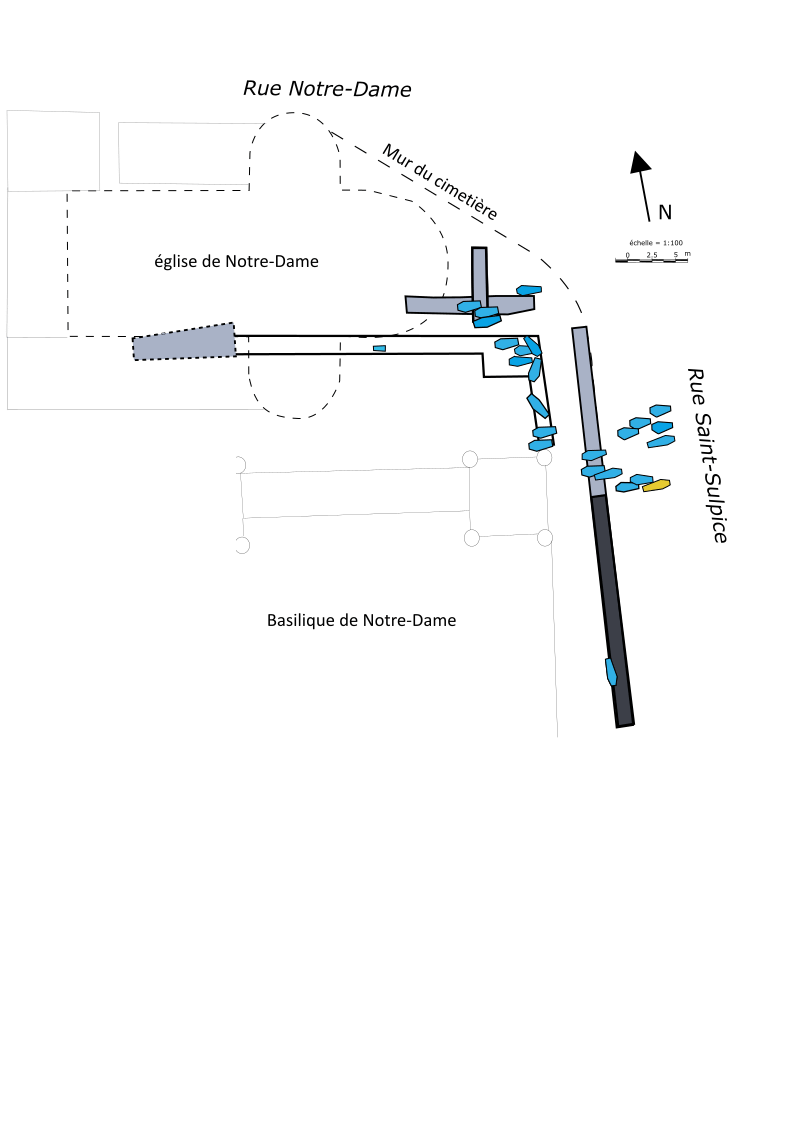

Reproduction du plan de la première église de Notre-Dame et son cimetière avec la position spatiale relative d’un ensemble d’individus inhumés dans le cimetière. En jaune, un individu se démarque par sa morphologie de l’ensemble proche des groupes de référence français.

Méthode d’enquête : La Bioarchéologie

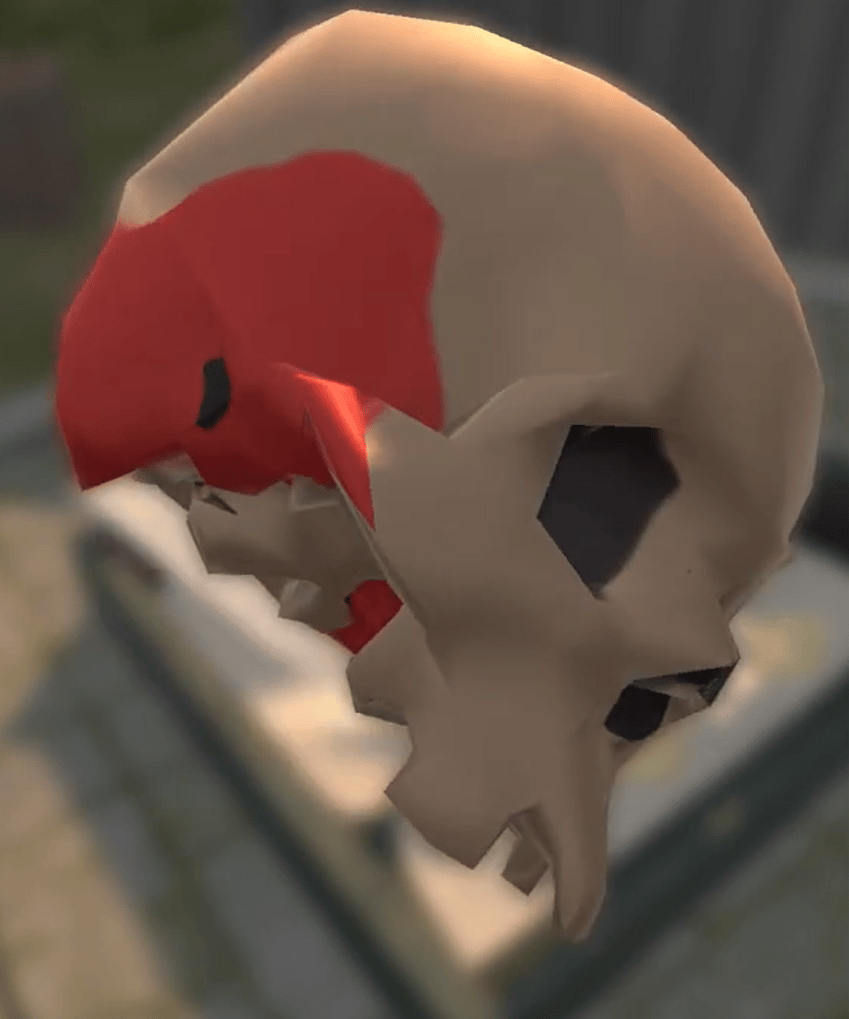

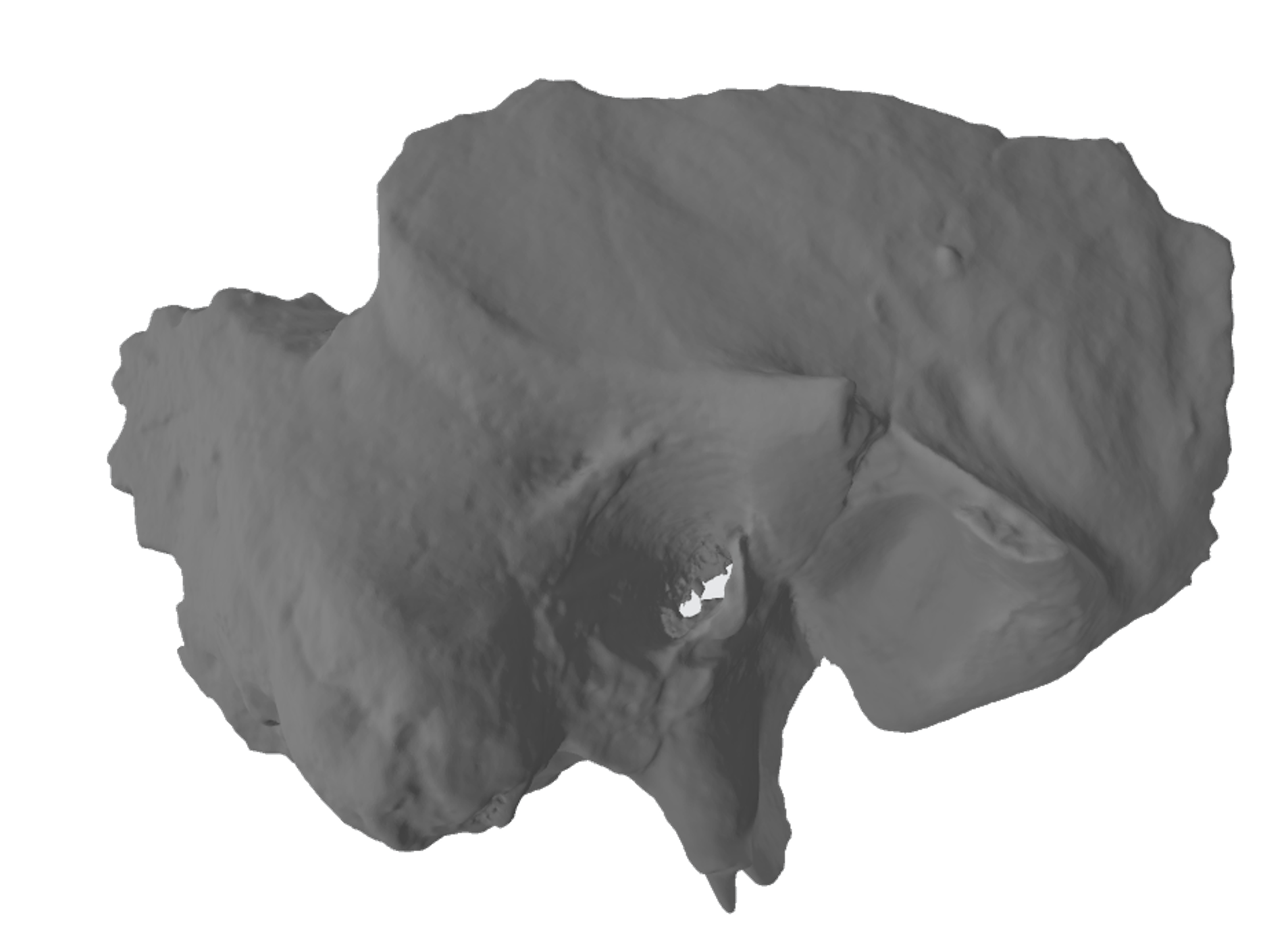

Reconstruction libre dans un environnement interactif sur UNITY (2024). En mortaise : l’os temporal, représenté en rouge, protège le cerveau et est peu affecté par les facteurs externes lors du développement. La diversité de sa morphologie reflète l’histoire des populations.

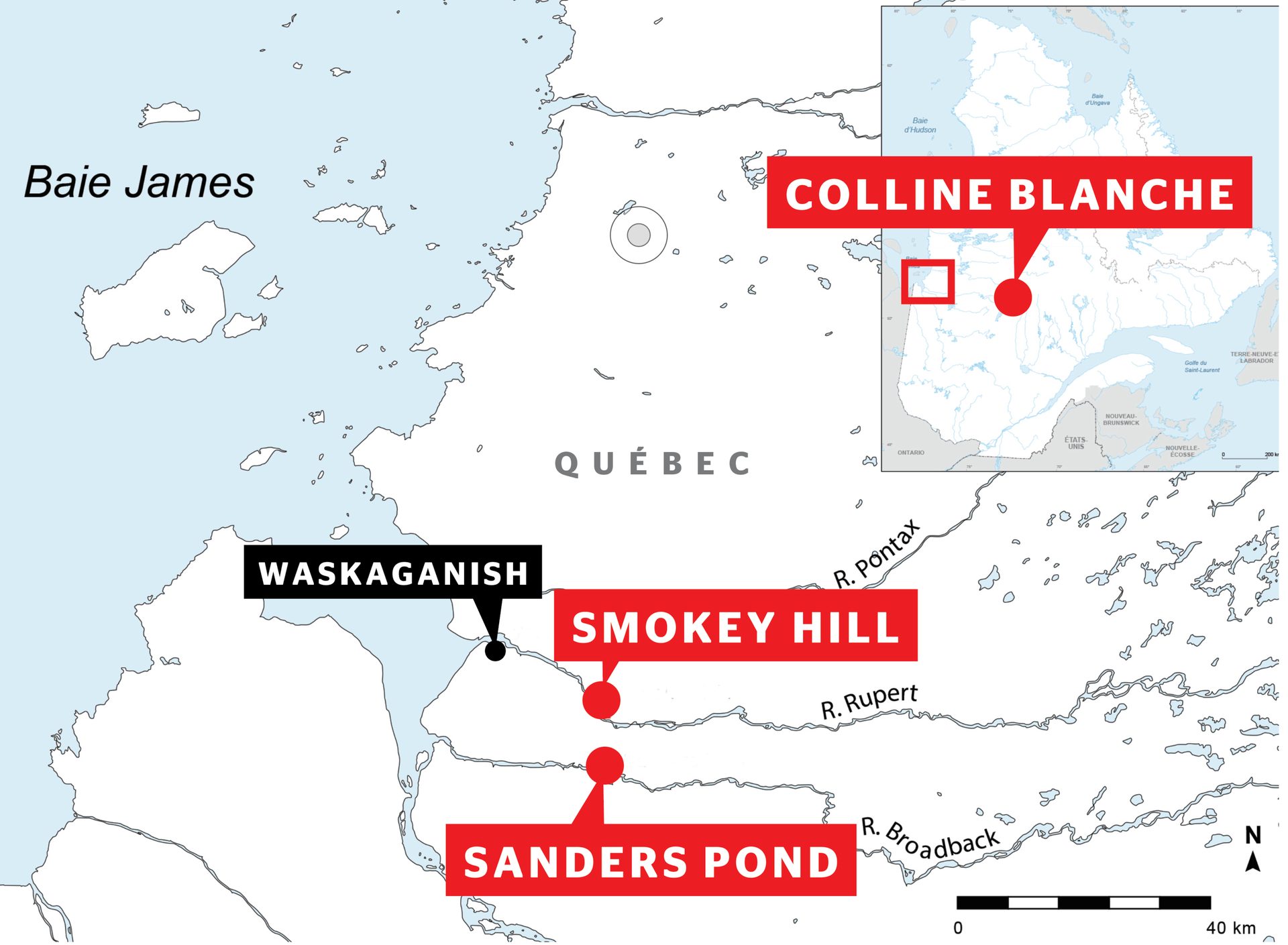

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

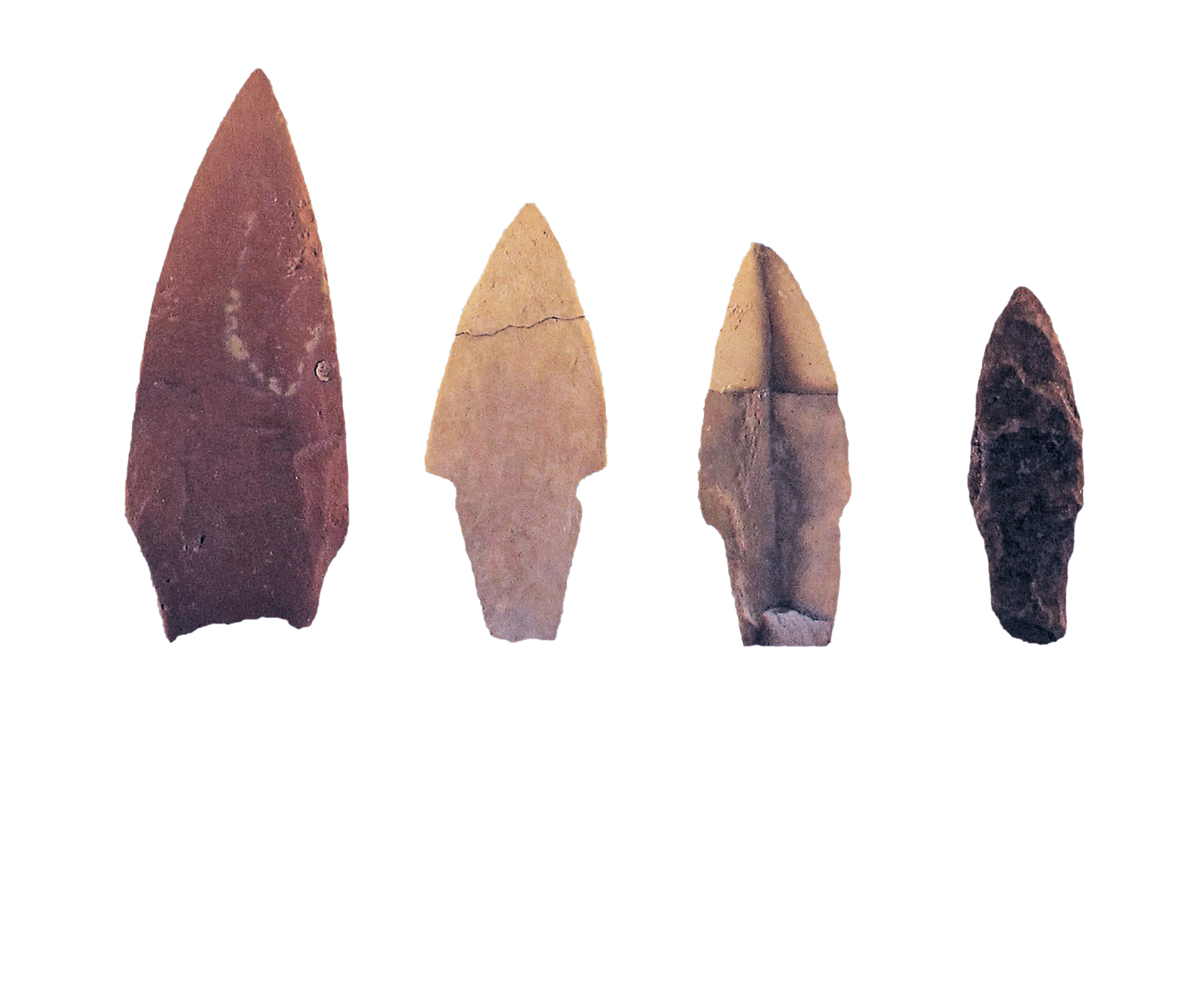

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

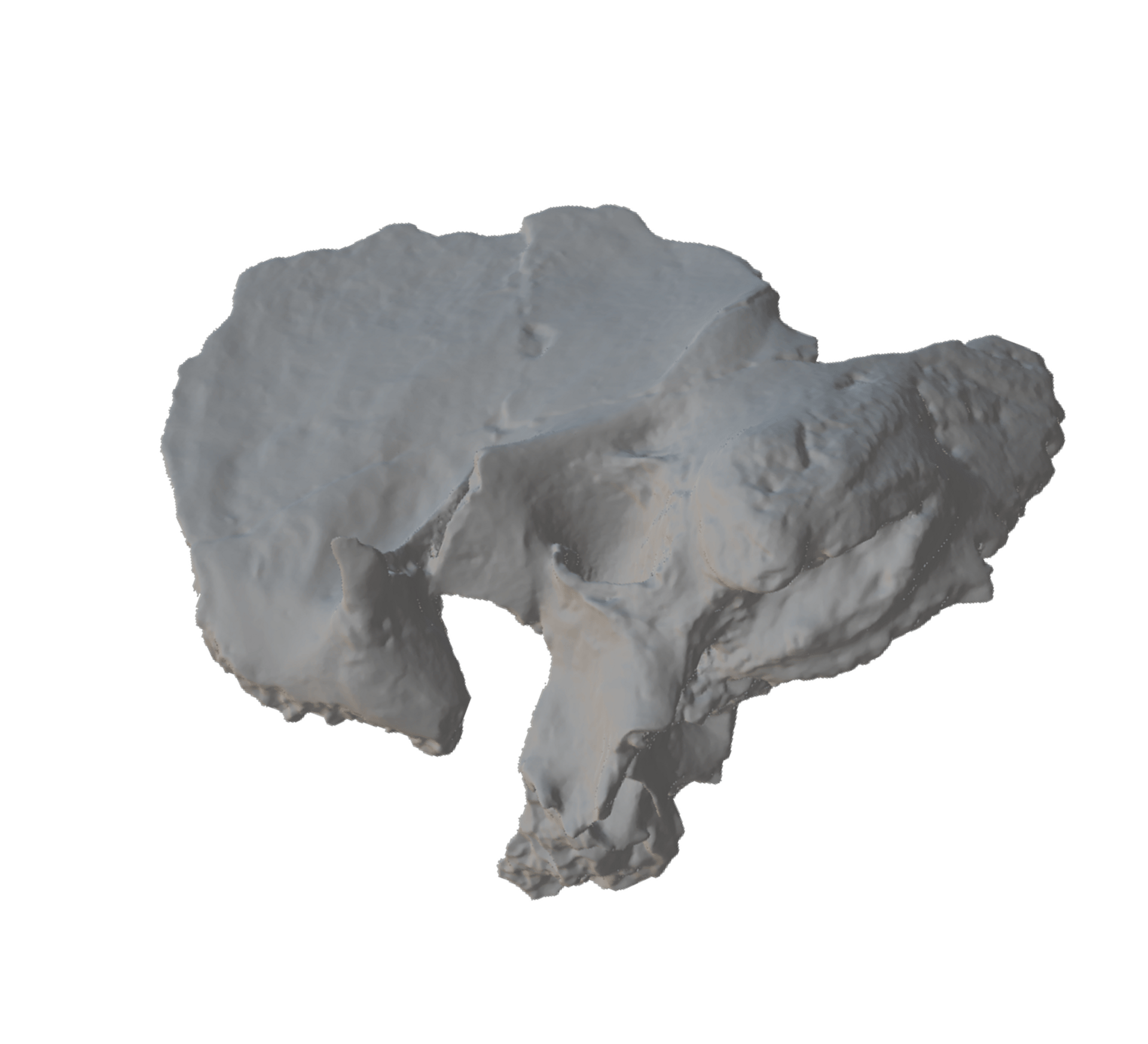

Le même os permet le recours à deux autres méthodes complémentaires ; l’ADN ancien et la morphométrie géométrique 3D. Pour l’ADN ancien, la cochlée située à l’intérieur de l’os temporal est ciblée, car moins sujette aux contaminations environnementales ou par des archéologues sur le terrain. Avec la morphométrie géométrique 3D, il est possible de reconstituer la surface externe de l’os temporal par numérisation. C’est ainsi que grâce à l’ADN, les bioarchéologues ont pu déterminer une faible variation des phénotypes entre le premier cimetière de Notre-Dame à Montréal (1683-1796) et celui de Saint-Antoine (1799-1855). Cela permet de penser qu’un groupe restreint a contribué à l’évolution démographique de la ville avec peu d’apport d’individus de l’extérieur de Montréal.

Toutefois, un individu au cimetière Notre-Dame se distingue de l’ensemble d’origine plausiblement européenne. L’ADN indique que cet individu est bien un Européen, mais issu d’une des régions de France (comme le bassin méditerranéen) d’où l’immigration était restreinte comparativement au bassin parisien, à la Normandie ou à la Bretagne.

Autres techniques

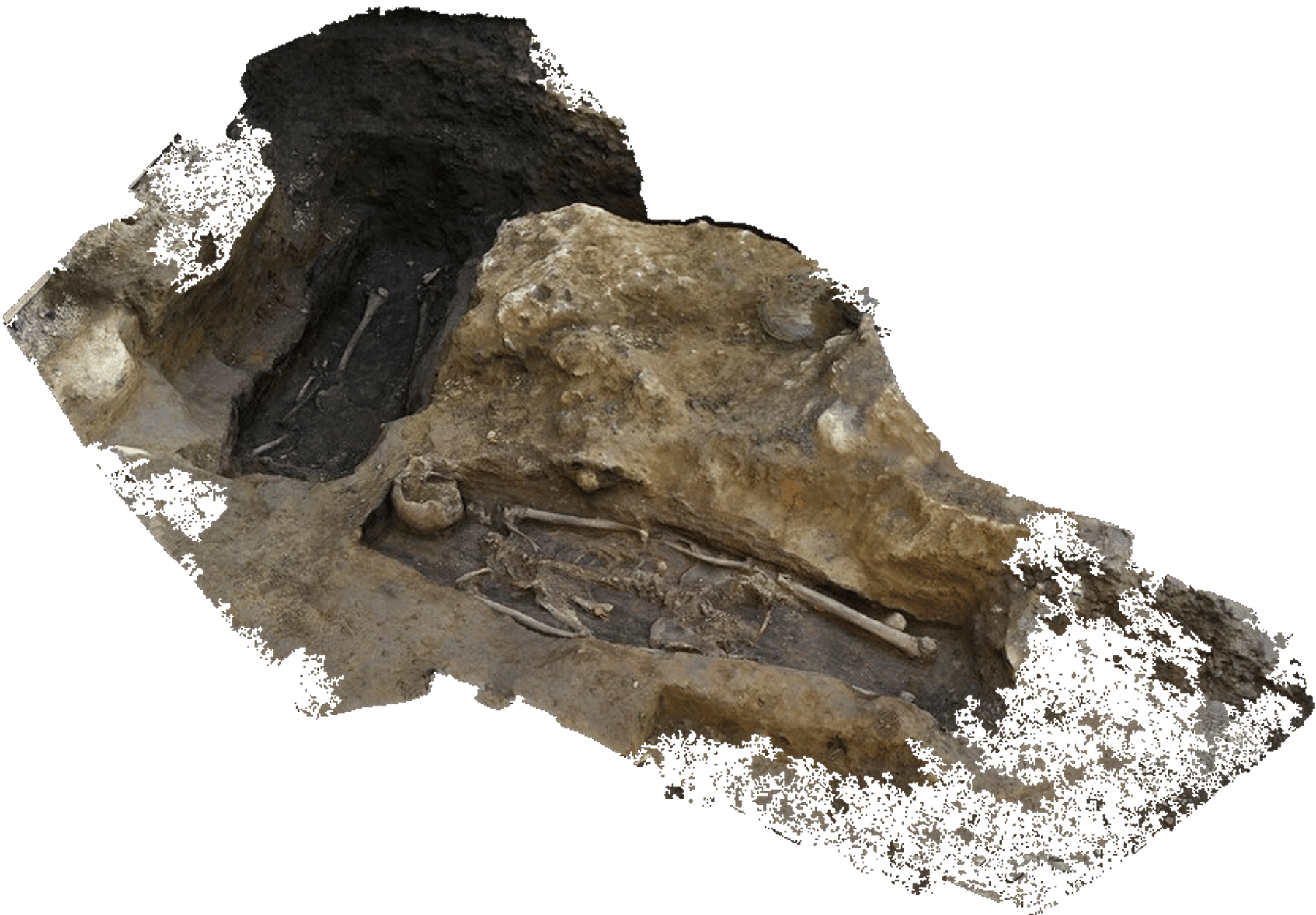

Modèle numérique 3D de deux sépultures du cimetière Saint-Antoine à Montréal (actuelle Place du Canada).

Représentation numérique 3D de deux os temporaux issus d’un ancien cimetière de Pointe-aux-Trembles fouillé en 2013 dans le quartier de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

La technologie permet dorénavant d’évoquer des projets et résultats de recherche pour le public de façon créative, comme illustré dans ces pages. L’intelligence artificielle (DALL·E 2) permet de générer des images à partir de scénarios écrits. Ici, le genre comics « horreur cosmique » permet d’évoquer une forme de « menace latente » impalpable qui fait écho aux nombreux restes humains entreposés dans des réserves, en attente hors de leurs sépultures. L’objectif des bioarchéologues est de leur redonner vie, ce qui peut amener un dénouement salvateur ou ce potentiel retour dans l’oubli. Le jeu vidéo vient aussi fragmenter les codes du narratif linéaire académique ou le lecteur suit le raisonnement à travers des contextes, variables, et cadres pour constituer des hypothèses. Ces mêmes éléments forment des balises dans un environnement immersif (ici imaginaire) que le joueur peut explorer pour devenir un acteur de la composition scientifique.

Reproduction libre d’une salle de réserve et laboratoire bioarchéologique.

Reproduction libre d’une réserve de bioarchéologie.

Illustrer l’archéologie autrement

Diane Martin-Moya est titulaire d’un doctorat de l’Université de Montréal. Elle travaille comme chercheuse postdoctorante au laboratoire TRACE de l’Université du Québec à Trois-Rivières comme morphométricienne en imagerie médicale et archéogénéticienne utilisant des techniques de séquençage à nanopores. Elle travaille également à créer des environnements 3D interactifs, ou « archeogaming », pour des projets d’archéologie publique.

Qui est cette bioarchéologue ?

Références

Martin-Moya, D., Bisson-Larrivée, A., Riel-Salvatore, J., Negrino, F., Kolhatkar, M., Brun, C., et Ribot, I. (2020). « Apports de la documentation 3D par photogrammétrie pour l’archéologie et la bioarchéologie au Québec en contextes académique et contractuel. » Archéologiques, 33, 81-98.

Martin-Moya, D. (2024). Trois siècles de variabilité phénotypique dans la vallée du Saint-Laurent durant la période coloniale (Québec) : Application de la morphométrie géométrique 3D à la variation morphologique de l’os temporal. Thèse de doctorat, Département d’anthropologie, Université de Montréal, Montréal, Canada.

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Diane Martin-Moya

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos et images: Diane Martin-Moya ; Manek Kolhatkar ; DALL·E, OpenAI.