Localisation de la propriété de Simon Guillory et de Louise Bouchard sur la carte de Jacques Levasseur de Néré.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Ces restes végétaux qui racontent le passé de Montréal

Rue Saint-Paul, à Montréal. En fouillant une partie d’une maison de 1674 et sa cour arrière, l’équipe d’Ethnoscop, mandatée par la ville de Montréal, a mis au jour des pans de la vie d’une famille bourgeoise de la fin du 17e siècle. Cette maison appartenait à Simon Guillory, un engageur de l’Ouest, et à son épouse, Louise Bouchard. Le couple y habitait avec ses neuf enfants.

Cette découverte a eu lieu au coin sud-ouest de la maison où se trouvaient la base de la cheminée et un four à pain, sous l’actuelle rue Saint-Gabriel. Les couches de sédiments dégagées dans la cour arrière et à l’intérieur du four à pain ont été échantillonnées et soumises à des analyses, afin d’identifier des macrorestes végétaux et d’en apprendre davantage sur les habitudes de consommation de la famille.

Ces analyses, appelées « archéo-botaniques », consistent à étudier les relations passées entre les humains et les plantes grâce aux graines des fruits, des légumes et des herbes régulièrement consommées et utilisées. En laboratoire, on retire d’abord ces graines des sédiments. Puis, sous un stéréomicroscope, on les identifie en se servant de référentiels botaniques.

Anne-Marie Faucher et Simon Santerre,

Archéologues

méthode d'enquête

Les percées fascinantes de l’archéobotanique

La base du four à pain de la maison de Guillory et Bouchard sur une section de la rue Saint-Paul qui se trouve maintenant sous la rue Saint-Gabriel. En mortaise, une vue des travaux d’excavation du site.

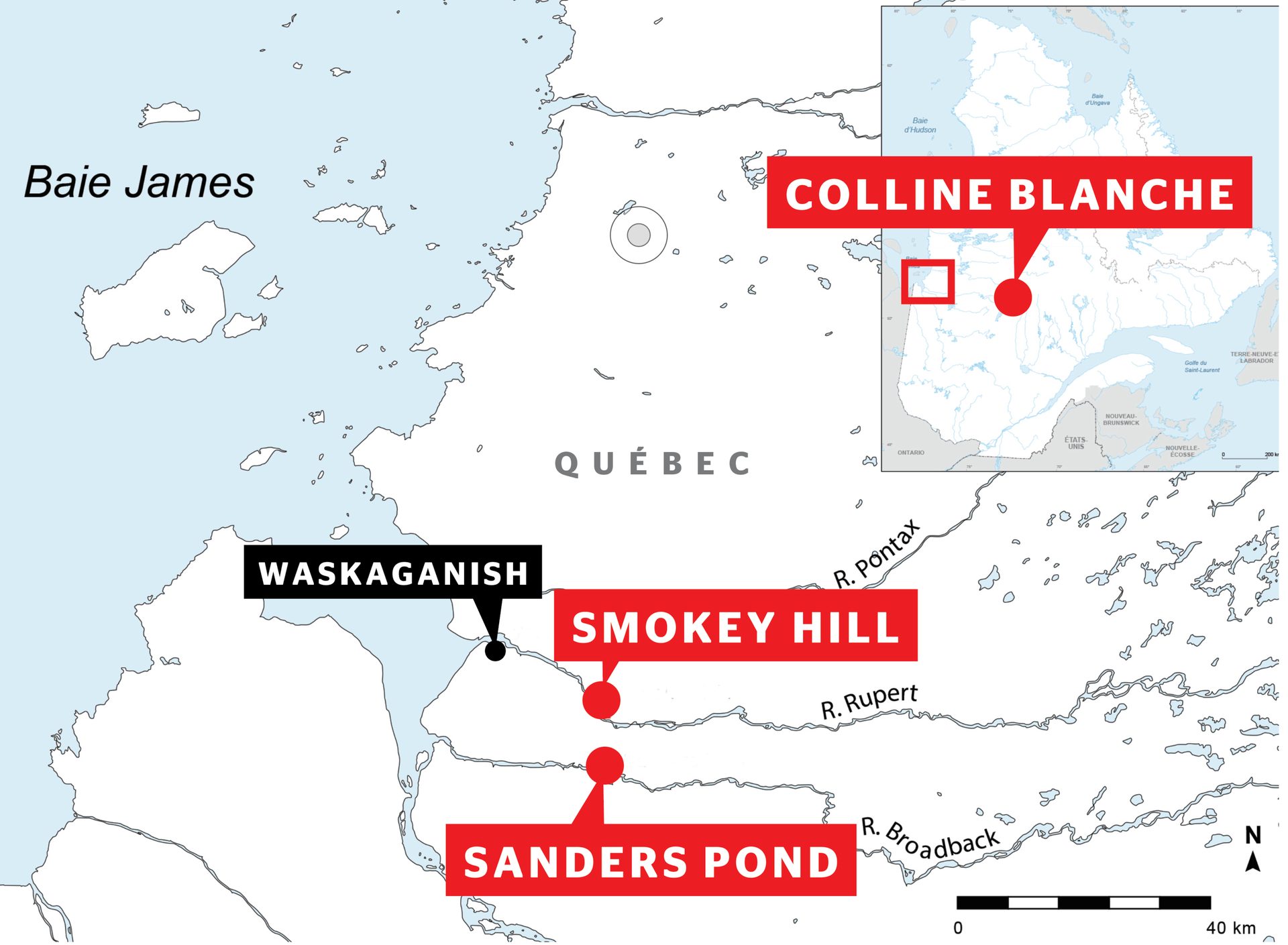

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

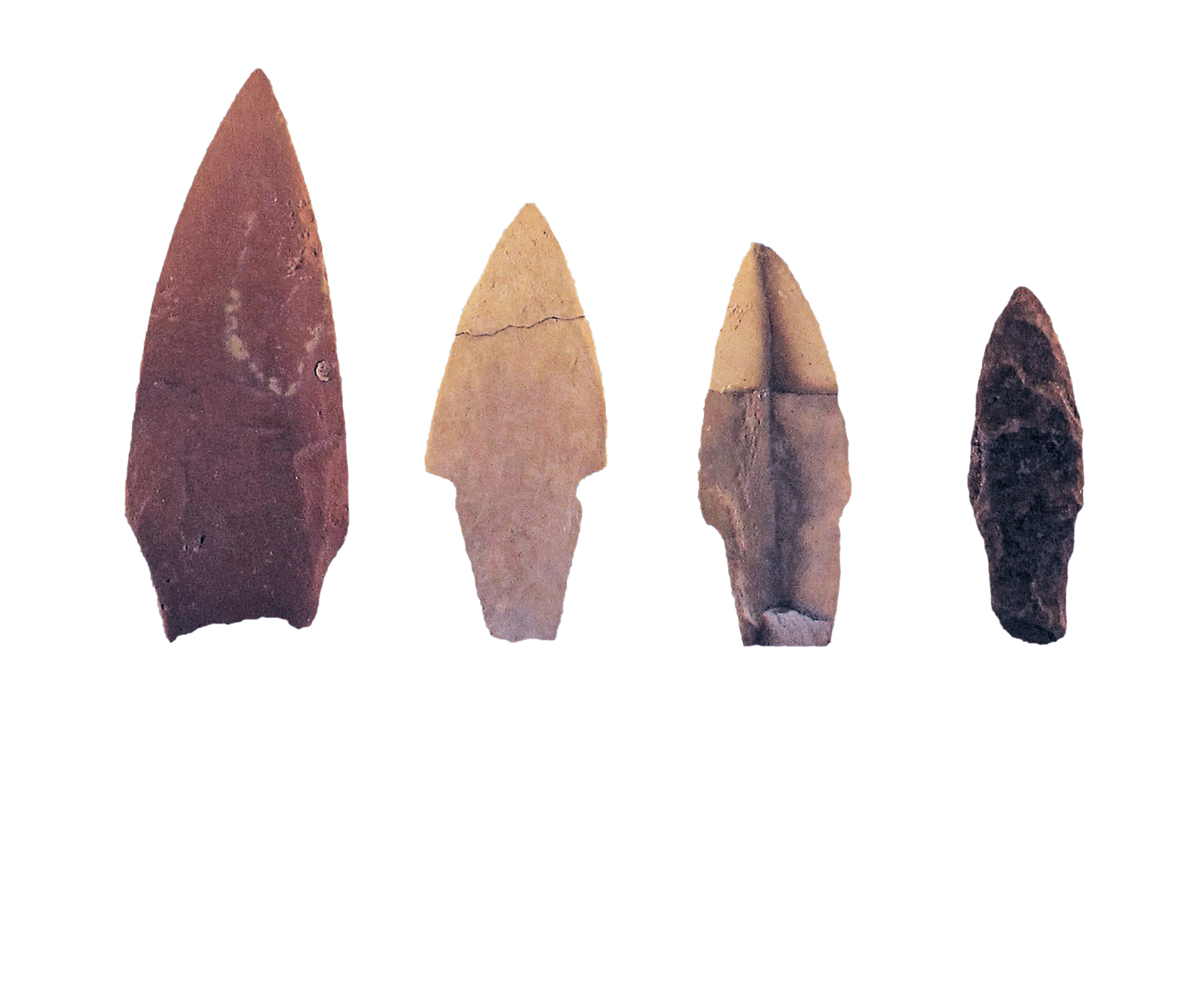

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

Les analyses statistiques et les interprétations qui découlent de l’archéobotanique mènent parfois à des découvertes insoupçonnées. Ce fut le cas ici ! Plusieurs des plantes identifiées étaient comestibles et avaient notamment des propriétés médicinales et « magiques ». Disons qu’à l’époque, la frontière entre la médecine populaire et la magie était plutôt ténue.

Une thématique se dégageait aussi de cette pharmacopée. Soins et besoins féminins concernant, par exemple, les règles, l’accouchement et l’allaitement sont liés aux propriétés de certaines de ces plantes indigènes et importées d’Europe.

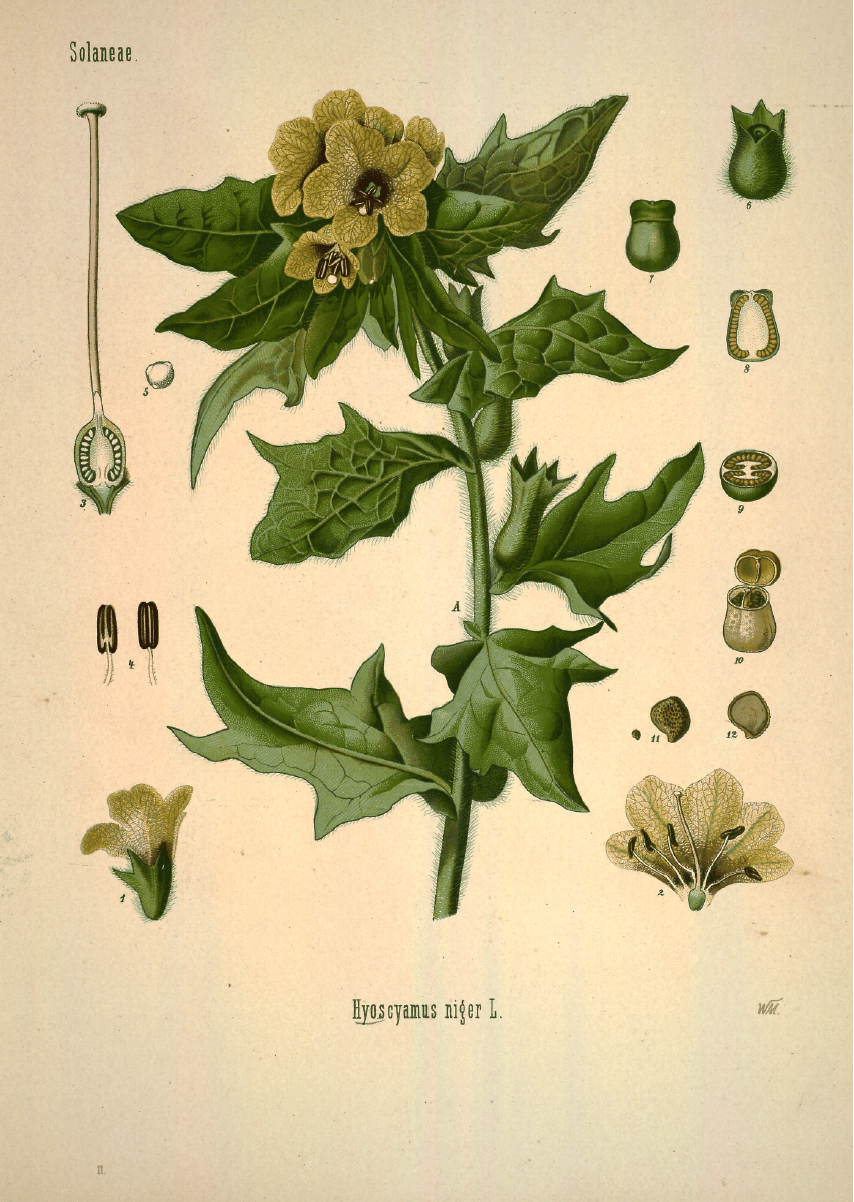

Parmi les spécimens mis au jour dont on connaît les usages médicinaux figurent le trèfle, la violette, la framboise, le sureau, l’aralie, le sumac, le géranium découpé, la verveine et la jusquiame noire. Cette dernière est particulièrement intéressante puisqu’elle a été importée d’Europe par les communautés religieuses expressément pour ses vertus curatives. Puissant antidouleur, elle peut être anesthésiante, mais un mauvais dosage peut entraîner la mort.

Médecine populaire et magie

Quelques graines de jusquiame noire mises au jour dans les sols de la maison de Guillory et Bouchard. Illustration de la même plante.

Traitement d’échantillons de sols en vue d’analyses archéobotaniques.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

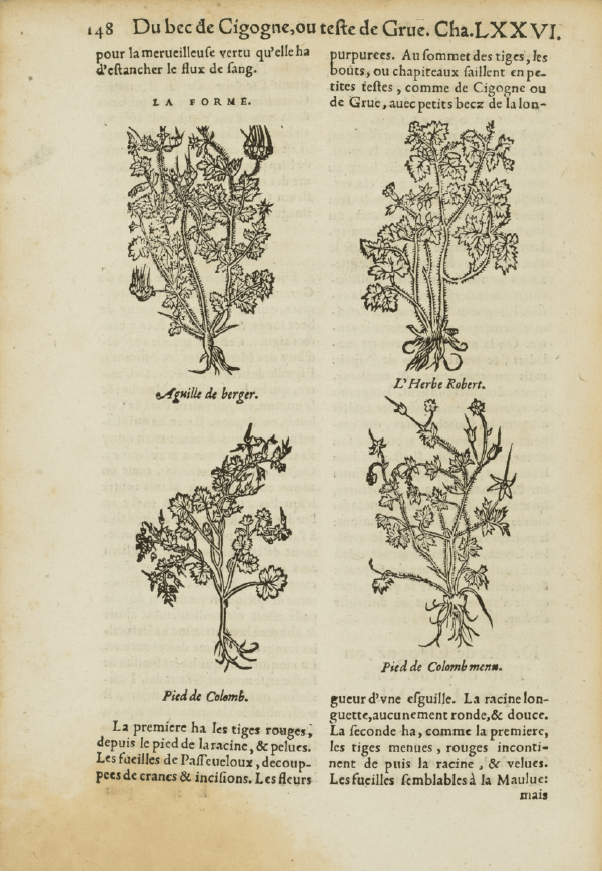

Le cas du géranium découpé s’avère aussi intéressant. La plante est originaire d’Europe et, malgré quelques tentatives d’introduction au Québec, elle ne s’y est jamais naturalisée, bien qu’elle y soit parvenue en Ontario.

Pourquoi Louise Bouchard se serait-elle donné tant de peine pour obtenir précisément cette variété de géraniums parmi toutes celles qui existent ? D’autres études archéobotaniques ont révélé la présence de cette plante dans des contextes du 17e siècle à Québec, ce qui donne à penser qu’on avait intérêt à l’obtenir et à la cultiver.

Autrefois nommés « becs-de-grue », les géraniums avaient plusieurs propriétés curatives, tout spécialement le géranium découpé, qui pouvait aider en cas d’hémorragies et de règles abondantes.

Certaines plantes de l’assem-blage analysé pourraient bien sûr y figurer en tant que simples « mauvaises herbes », comme le trèfle et la violette. D’autres, comme la framboise, le sureau et le sumac, sont comestibles et étaient bien présentes dans la flore naturelle de la région.

En revanche, tous ces végétaux ont des propriétés thérapeutiques intéressantes. Dans son célèbre ouvrage Flore laurentienne, le frère Marie-Victorin a même souligné le caractère important de certains d’entre eux dans la médecine populaire canadienne, comme le sumac, le sureau et la verveine.

Page d’un traité d’herboristerie du 16e siècle illustrant des espèces de géraniums (becs-de-cigogne ou têtes-de-grue) considérées comme médicinales.

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

Pour en savoir davantage

Simon Santerre est archéologue chargé de projet au sein de la firme Ethnoscop depuis 15 ans. Il pratique ce métier depuis une vingtaine d’années, tout en faisant son doctorat en archéologie. Ses recherches portent principalement sur les villes françaises d’Amérique du Nord et sur les fortifications.

Anne-Marie Faucher est archéologue et archéobotaniste chargée de projet depuis 11 ans chez GAIA, coopérative de travail en archéologie. Elle a obtenu son doctorat en 2018 et travaille depuis 14 ans comme spécialiste de l’étude des macrorestes végétaux provenant principalement de sites archéologiques québécois et des provinces maritimes.

Qui sont ces archéologues ?

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Anne-Marie Faucher et Simon Santerre

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Simon Santerre ; Ville de Montréal ; fournie par Roland Tremblay ; fournie par Stéphane Noël, GAIA ; Dorothée Dubé, GAIA

Illustrations: fournie par Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Plan de la Ville de Montréal levé en l’année 1704 ; Kohler’s Medizinal-Pflanzen, 1887 ; Tirée du livre de Leonhart Fuschs, L’histoire des plantes mis en commentaires, 1558