La première Habitation de Québec en 1608.

Cet été, vivez au rythme de l’archéologie. Pendant huit semaines, le musée Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal en collaboration avec Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec partagent avec vous lieux et artéfacts qui ont marqué la science de l’archéologie et, par le fait même, l’histoire du Québec. Ne ratez pas ce rendez-vous hebdomadaire tous les samedis, du 5 juillet au 23 août 2025.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Sur les pas de Samuel de Champlain

On associe souvent la fondation de Québec en 1608 à la naissance de la colonie française en Amérique du Nord. Dans les faits, Champlain y a créé le premier établissement permanent, qui va perdurer dans le temps. Auparavant, l’explorateur et premier gouverneur de la Nouvelle-France avait aussi tenté de s’installer en d’autres lieux. Sans grand succès.

Marcel Moussette,

Collaboration spéciale

Vieux-Québec

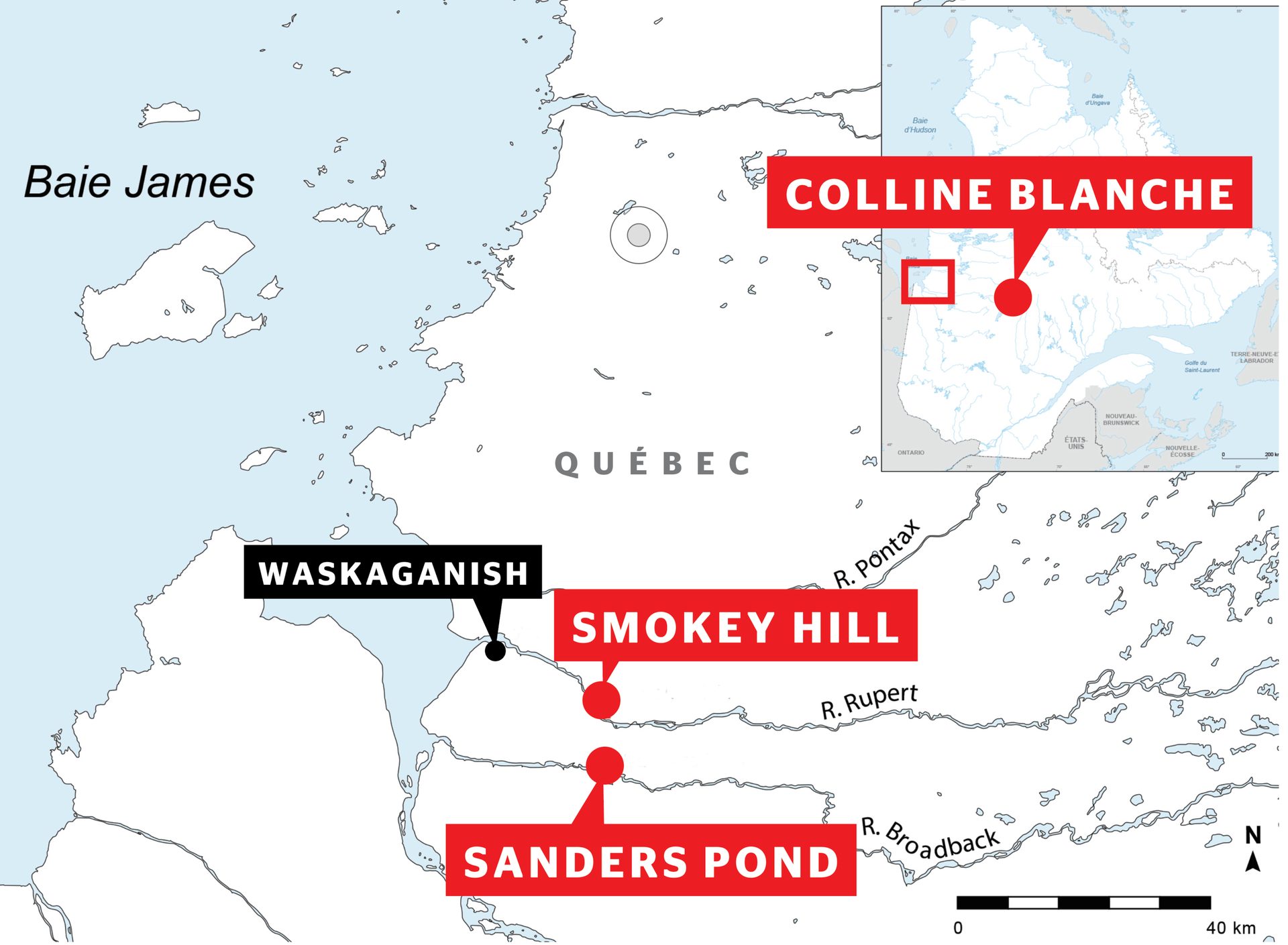

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

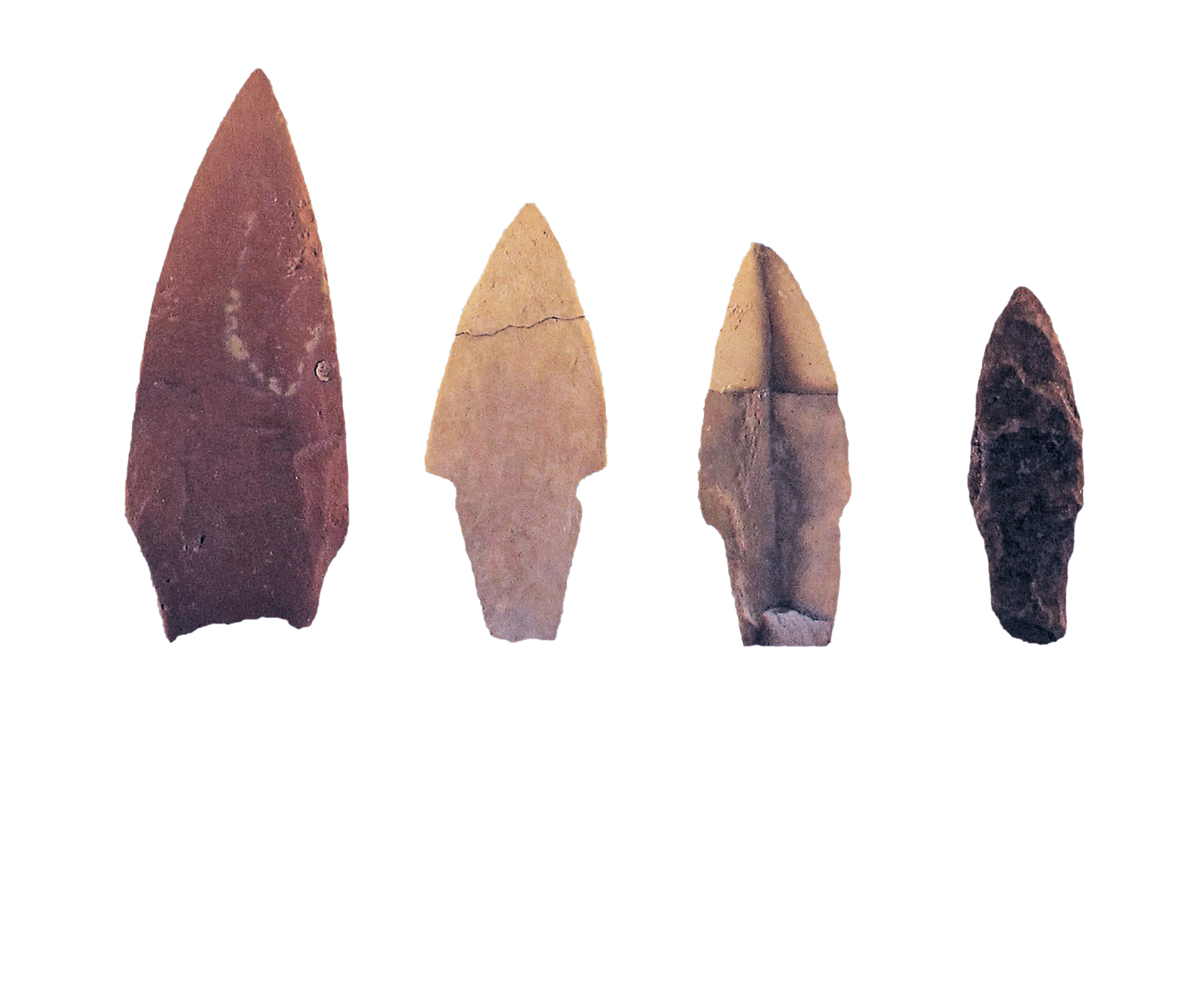

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

Qu’est-ce qu’une « Habitation » en milieu colonial ?

« Habitation signifie aussi quelquefois un établissement passager, que des habitants des colonies déjà bien établies, comme celle de Québec, vont faire chez les nations [autochtones] amies des François pour le commerce des pelleteries. […] on l’appelle « Habitation », quand on y demeure plusieurs années de suite. »*

*Denis Diderot et Jean d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Paris, 1751

La première Habitation de Québec en 1608. À la lettre (H), « Logis du sieur de Champlain ».

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

Arrivée à Québec en juillet 1608, la troupe commandée par Pierre Dugua de Mons et Champlain construit une habitation au pied de la falaise, à l’endroit où se trouve aujourd’hui l’église Notre-Dame-de-la-Victoire : « Je fis continuer notre logement, qui estoit de trois corps de logis à deux estages. […]. Le magasin […], avec une belle cave de six pieds de haut. »

Pierre Chauvin de Tonnetuit établit un poste de traite à Tadoussac, à l’embouchure du Saguenay. Champlain s’y rend en 1603 et participe à une « tabagie » où les Français concluent une alliance diplomatique et commerciale avec le chef innu Anadabijou et d’autres nations autochtones.

Champlain n’est pas convaincu du bien-fondé de ce poste. Il se rend alors vers la côte est de l’Atlantique, sous le commandement de Pierre Dugua de Mons. Les Français s’installent sur une île de l’estuaire de la rivière Sainte-Croix pour y passer l’hiver – à la frontière actuelle du Maine et du Nouveau-Brunswick. Le projet tourne au désastre : le scorbut, résultant d’un régime alimentaire pauvre en vitamine C, décime une bonne partie des hommes. Dès le printemps suivant, ils quittent les lieux après y avoir enterré quelque 35 morts, soit près de la moitié de l’équipage.

Champlain transfère l’établissement dans la baie de Port-Royal en Acadie, sur la côte sud de la baie de Fundy (la Nouvelle-Écosse d’aujourd’hui). Ce poste sera utilisé jusqu’en 1613. Mais le site de Québec, en 1608, connaîtra une tout autre destinée.

Avant Québec

Une « Habitation » qui en cache une autre

1600-1603

1604

1605

Bouteille en grès de Normandie trouvée sur le site de la première Habitation (1608-1624).

La Place-Royale de Québec. Sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Victoires, un marquage au sol reproduit la tourelle nord de la deuxième Habitation.

Les vestiges de cette première Habitation de Québec ont été recouverts en partie par ceux de la deuxième (1624) puis, avant la fin du 17e siècle, par l’église dédiée à Notre-Dame-de-la-Victoire, qui se dresse encore fièrement sur la Place-Royale. La conservation des artéfacts liés à cette première occupation des lieux par les Français tient presque du miracle.

En ce qui concerne la deuxième Habitation, les travaux de construction commencent le 1er mai 1624. Ce bâtiment où loge le gouverneur sert aussi de magasin pour l’entreposage de marchandises. Il ne sera occupé par les Français que pendant une courte période. En 1629, l’Habitation de Québec est prise par David Kirke et ses quatre frères. Le roi d’Angleterre les avait chargés de chasser les Français établis au Canada. Les Anglais restent maîtres des lieux jusqu’en 1632. À son retour en 1633, Champlain constate que l’Habitation a été incendiée par ses derniers occupants.

Les vestiges de la tourelle nord de la seconde Habitation de Québec (1624-1632). Au moment des fouilles (1975-1988), elle était dans un état de conservation remarquable.

Après l’incendie, l’Habitation au pied de la falaise devient finalement hors d’usage pour les fonctions de gouverneur. Champlain s’installe pour de bon au fort Saint-Louis situé sur le promontoire du cap Diamant. Avec le temps, ce bâtiment deviendra la résidence des gouverneurs de la colonie : le château Saint-Louis. Toutefois, la santé de Champlain décline rapidement et c’est là qu’il décède le 25 décembre 1635.

De nos jours, on peut encore avoir accès aux vestiges de cette dernière demeure sous la vaste terrasse Dufferin, où figure d’ailleurs une imposante statue de Champlain, premier gouverneur de la Nouvelle-France.

Dans les années 1970, les fouilles des niveaux d’occupation de ces deux Habitations ont permis la découverte d’une riche collection d’objets : des terres cuites communes et des grès français ainsi que des faïences émaillées. Sur le plan fonctionnel, les archéologues constatent que le nombre d’objets servant à l’entreposage des aliments est supérieur à celui des objets servant à leur consommation.

Une écritoire en alliage de plomb provenant de la seconde Habitation (1624-1688).

Cruchon en grès fabriqué à Bouffioulx en Wallonie. Il servait à transporter et à entreposer des produits liquides, peut-être du vin blanc ou de la bière. Il a été trouvé dans la deuxième Habitation de Québec (1624-1632) et porte des marques d’incendie.

La tourelle nord de l’Habitation contenait 126 fourneaux de pipes, soit près d’une caisse complète (144 unités) de pipes destinées à la vente dans la colonie. Ces fourneaux portent les traces de l’incendie allumé par les Kirke avant leur départ de Québec en 1632.

Après l’Habitation au pied de la falaise, le fort d’en haut

Qui est cet archéologue ?

Ethnologue, archéologue et professeur, Marcel Moussette a enseigné à plusieurs générations de chercheurs à l’Université Laval à Québec. Ses recherches et publications portent sur la culture matérielle des francophones d’Amérique, les sites d’établissements ruraux anciens de la vallée du Saint-Laurent et l’archéologie urbaine de la période historique. Il est lauréat du prix Gérard-Morisset 2009 (Prix du Québec) et du prix Smith-Wintemberg 2012 de l’Association canadienne d’archéologie.

Marcel Moussette sur les fouilles de l’îlot Hunt à Québec.

Pour en savoir plus

À visiter

Françoise Niellon et Marcel Moussette, L’Habitation de Champlain, Collection Patrimoines, Dossier no 58, Québec, Les Publications du Québec, 1985.

Lieu historique national des Forts-et-Châteaux Saint-Louis, Kiosque Frontenac, Terrasse Dufferin, Vieux-Québec

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Marcel Moussette

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos et illustration: Pierre Lahoud ; Courtoisie, Collection Pointe-à-Callière ; Collection ministère de la Culture et des Communications: photos Émilie Dechêne, Archéolab.Québec et Jacques Beardsell