Une section de l’égout sous la place D’Youville, photographiée lors des fouilles du marché Sainte-Anne et du Parlement, dont les vestiges sont situés au-dessus de l’égout.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Cet été, vivez au rythme de l’archéologie. Pendant huit semaines, le musée Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal en collaboration avec Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec partagent avec vous lieux et artéfacts qui ont marqué la science de l’archéologie et, par le fait même, l’histoire du Québec. Ne ratez pas ce rendez-vous hebdomadaire tous les samedis, du 5 juillet au 23 août 2025.

Ukraine

Un trésor caché : le plus ancien égout monumental du Canada

Les passants qui circulent aujourd’hui place D’Youville, dans le Vieux-Montréal, ne se doutent pas que se trouve, sous leurs pieds, une ancienne rivière canalisée il y a près de deux siècles. Depuis 2017, le public a accès en souterrain à cet ancien égout et collecteur d’eaux usées, le plus ancien au Canada!

La construction de cet « artéfact » monumental remonte à l’époque prévictorienne. En 1832, ce projet représentait à la fois un défi technique – enfouir la Petite rivière sinueuse dans un tunnel de maçonnerie en pierres de taille – et un colossal projet d’assainissement urbain, vu les moyens de l’époque.

Isabelle Coupal et Louise Pothier,

Collaboration spéciale

Vieux-Montréal

Pourquoi faire disparaître la Petite rivière en souterrain ? À l’été 1832, l’éclosion d’une grave épidémie de choléra survient au Bas-Canada. À Montréal, les eaux polluées de la Petite rivière et les miasmes, ces vapeurs nauséabondes qui en émanent, sont pointés du doigt comme vecteur de contagion. Mais le projet de construire l’égout cet été-là est peut-être un concours de circonstances. En effet, la canalisation avait été prévue quelque temps auparavant pour édifier un grand marché public au-dessus du lit de la rivière. L’épidémie aura certainement accéléré le projet de construction, puisque cet immense chantier de l’égout est terminé en quelques mois à peine.

Sous le signe du choléra

Le dégagement de l’égout collecteur pendant les travaux de réhabilitation et la construction du pavillon Fort de Ville-Marie, de 2015 à 2017.

L’égout collecteur mis en valeur à Pointe-à-Callière en 2017. Le « collecteur de mémoires », une mise en son et lumière réalisée par la firme Moment Factory.

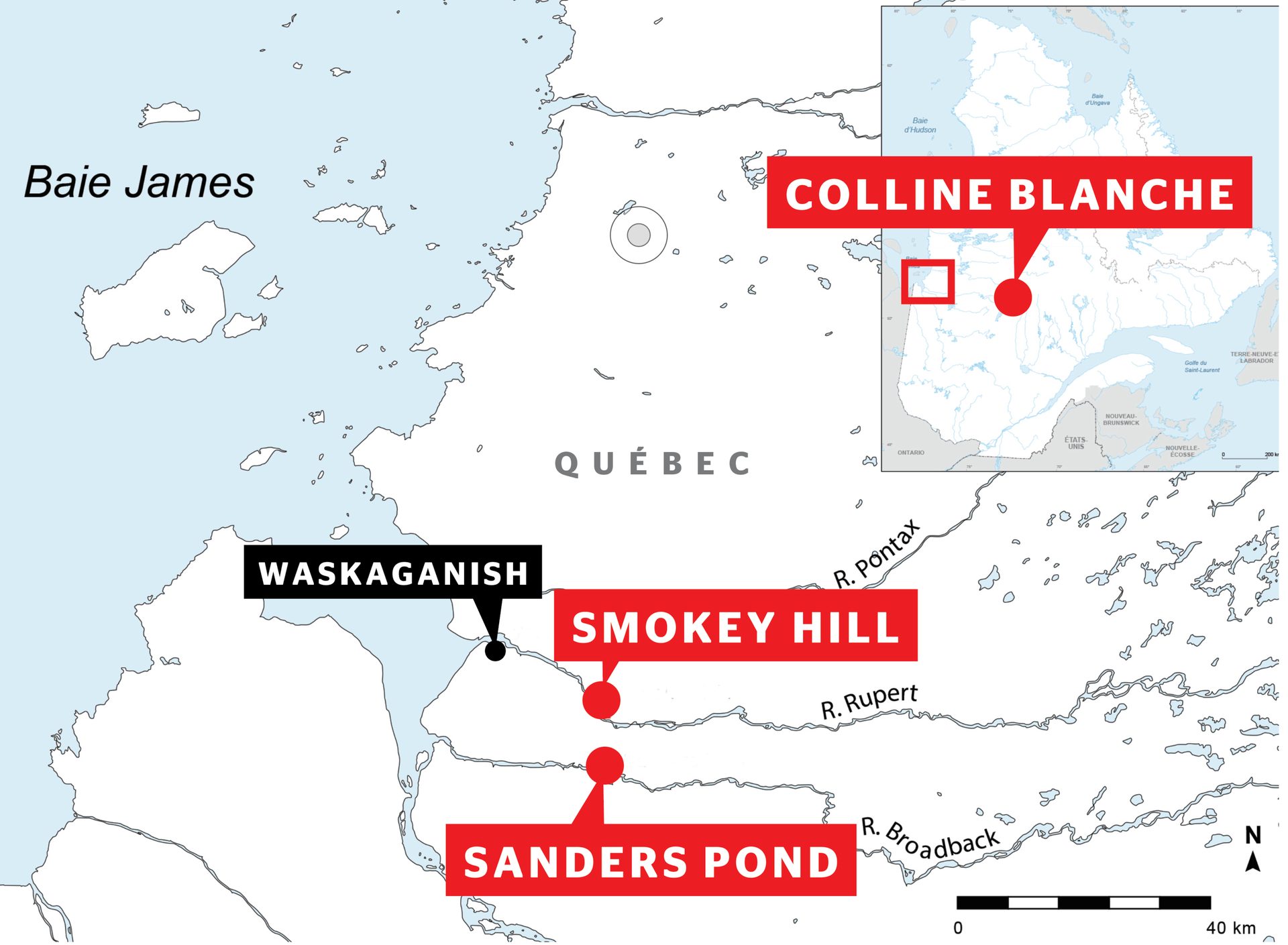

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

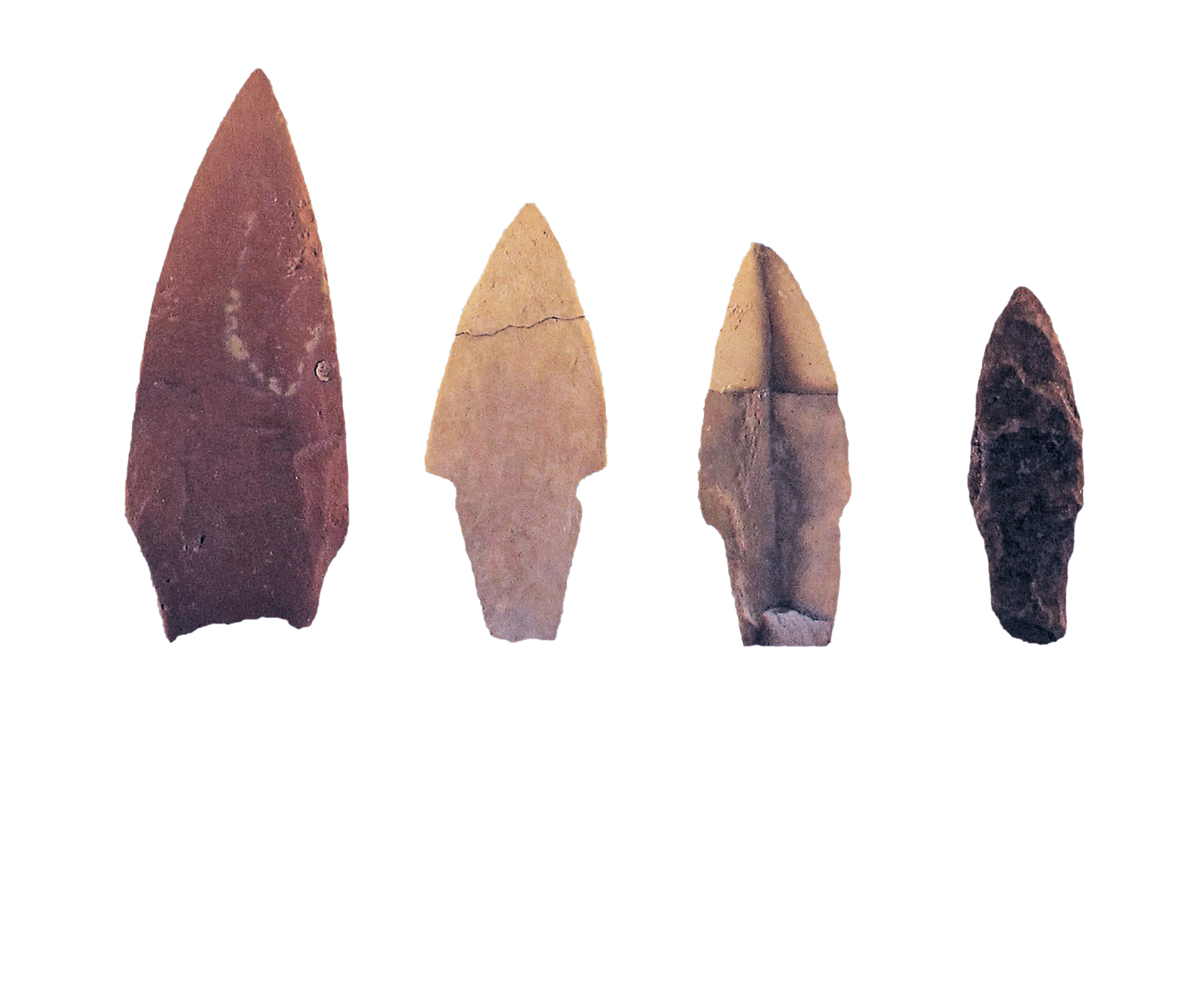

Sanders Pond

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

La rivière canalisée entre au musée

Lorsque les archéologues ont exploré l’égout au moment de sa désaffection en 1989, ils ont découvert une infrastructure dans un état de conservation et de fonctionnement remarquable. Après avoir été au service de la population de Montréal pendant près de 160 ans, l’égout de la place D’Youville a terminé son rôle d’infrastructure sanitaire. Les autorités municipales ont alors détourné et capté les eaux usées dans un nouveau réseau moderne d’intercepteurs. Une nouvelle vocation s’apprêtait à voir le jour pour le vénérable égout…

En 1992, la création de Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, a été l’occasion d’incorporer dans le parcours muséal une petite partie de l’égout voûté en pierre. Puis, 25 ans plus tard, lors du 375e anniversaire de la ville, le Musée a ajouté un segment de 110 mètres de long pour relier son pavillon principal (l’Éperon) au nouveau pavillon Québecor Fort de Ville-Marie.

Nettoyage de l’égout collecteur pendant les travaux de mise en valeur.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

La conservation en archéologie est un vrai jeu d’équilibriste. Comment donner accès au public à un vestige patrimonial tout en préservant celui-ci ? Telle est la question centrale. Pour y répondre, on doit s’appuyer sur quelques principes.

On cherche d’abord à préserver l’authenticité des sites, c’est-à-dire leur apparence d’origine. Nettoyage, réparations, consolidations, mise aux normes modernes pour accueillir le public… Les interventions doivent avant toute chose respecter l’intégrité des vestiges. De plus, comme ce n’est plus l’eau qui circule dans l’égout mais désormais des visiteurs, la sécurité des lieux devient aussi un critère prioritaire.

La plupart des pierres et des éléments architecturaux sont d’origine. Tout au long de ce grand projet de conservation, les archéologues, restaurateurs, ingénieurs et architectes ont uni leurs savoir-faire pour livrer au public ce joyau du patrimoine montréalais, un lieu unique qui permet de vivre une expérience de visite exceptionnelle.

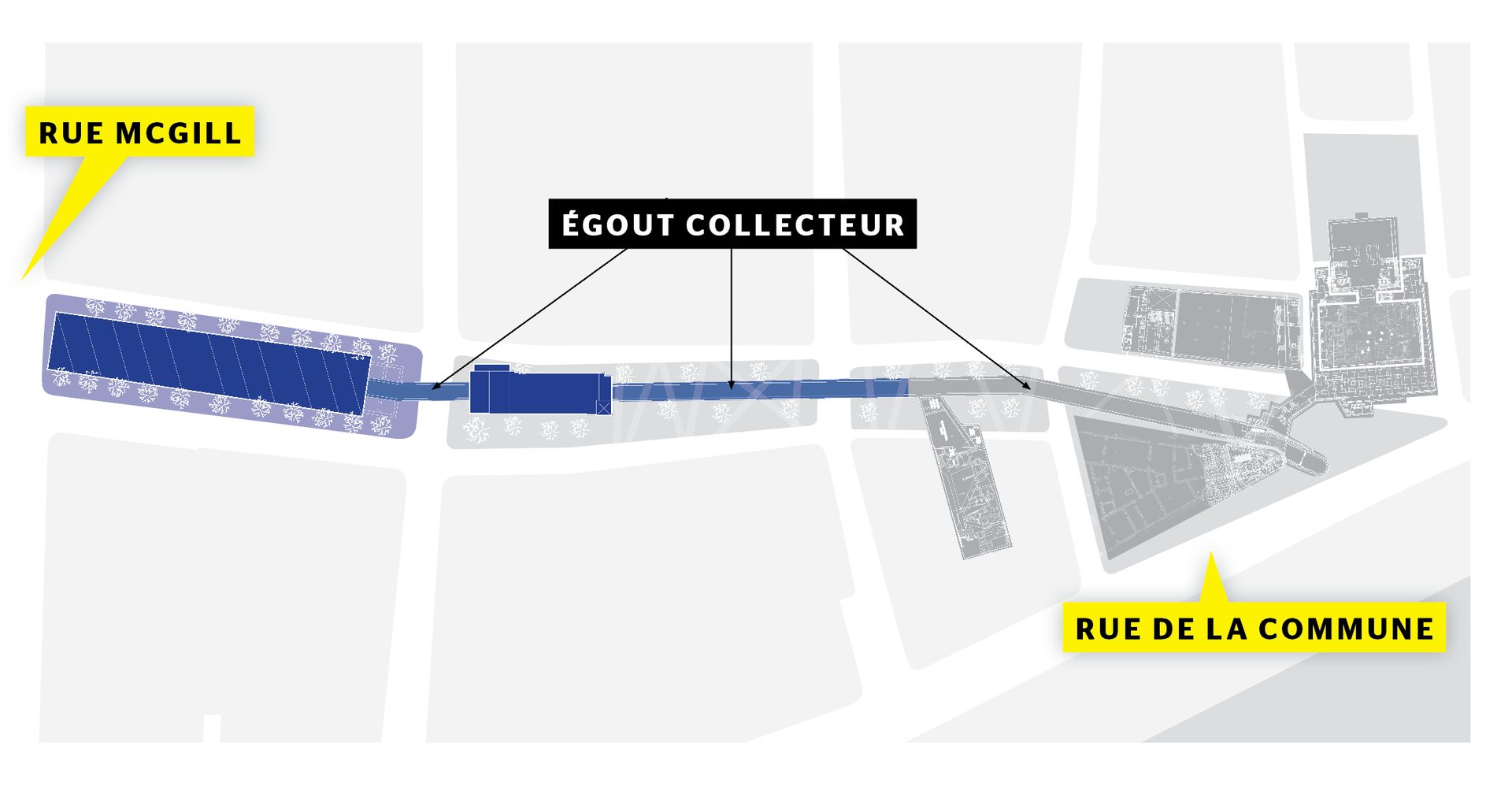

Le tracé de l’égout patrimonial sous la place D’Youville. La section en gris, à droite, fait partie de Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal. La partie de l’égout représentée en bleu est préservée en souterrain mais non accessible aux visiteurs (projet de mise en valeur à venir).

Préserver et rendre accessible

Qui sont ces archéologues ?

Isabelle Coupal

Présentement archéologue à Pointe-à-Callière, Isabelle Coupal a une formation de bioarchéologue de l’Université de Montréal, c’est-à-dire qu’elle étudie les squelettes et les cimetières anciens. Après avoir mené des fouilles au Québec, en Pologne et en Géorgie, elle se concentre aujourd’hui sur la conservation des collections archéologiques dans les musées.

Louise Pothier

Conservatrice et archéologue en chef à Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, Louise Pothier est à l’emploi du Musée depuis 25 ans. Elle a dirigé la mise en valeur de l’égout collecteur et du site archéologique au pavillon Fort de Ville-Marie.

Pour en savoir plus

À visiter

Louise Pothier, « L’épopée de la Petite rivière devenue un égout patrimonial à Montréal », Cahiers des Dix, no 76 (2022), p. 9-27.

L’exposition en plein air « Un parlement sous vos pieds », à la place D’Youville.

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Isabelle Coupal et Louise Pothier

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Ethnoscop ; Andrew Emond, 2011 ; Alain Vandal, Pointe-à-Callière, 2015 ; Michel Julien ; Alain Vandal, Pointe-à-Callière, 2015 ; fournie par Isabelle Coupal et fournie par Isabelle Coupal