Un habitant canadien en 1778. Friedrich Von German, Ein Canadischer Bauer 1778.

Cet été, vivez au rythme de l’archéologie. Pendant huit semaines, le musée Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal en collaboration avec Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec partagent avec vous lieux et artéfacts qui ont marqué la science de l’archéologie et, par le fait même, l’histoire du Québec. Ne ratez pas ce rendez-vous hebdomadaire tous les samedis, du 5 juillet au 23 août 2025.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Un symbole de métissage

Les nouveaux arrivants qui débarquent en Nouvelle-France au 17e siècle connaissent déjà bien le tabac et la pipe à fumer, leur usage ayant été adopté en Europe au siècle précédent. Cela dit, les traditions autochtones auxquelles ils sont confrontés sont nouvelles pour eux.

Marie-Hélène Daviau,

Collaboration spéciale

LE CALUMET CANADIEN

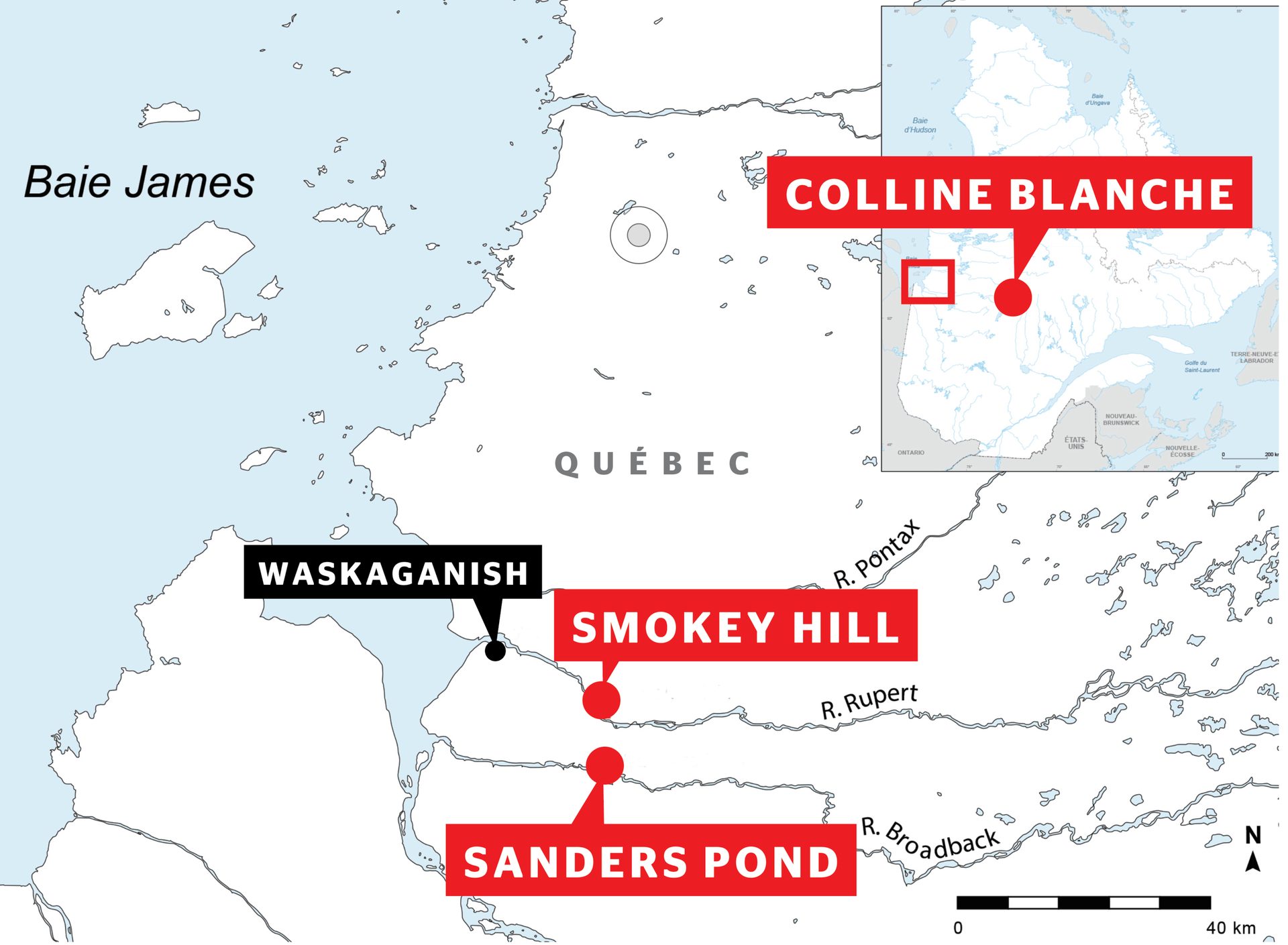

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

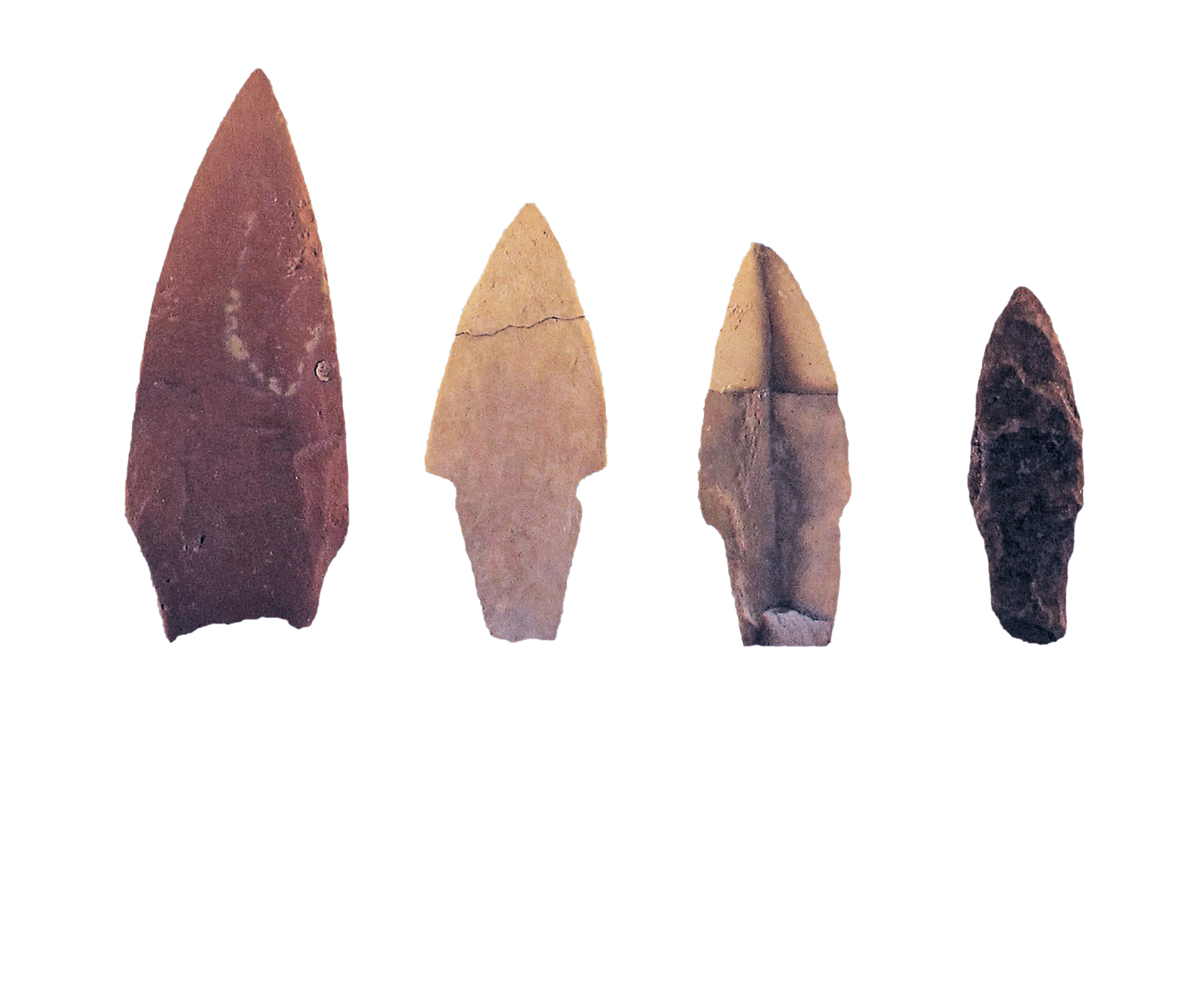

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

Pipe et Premiers Peuples

Pour les Autochtones, fumer est une tradition plus que millénaire. La pipe revêt une grande importance culturelle. Elle s’inscrit dans un système complexe de savoir-faire technique et d’idéologie spirituelle. De la rencontre des mondes autochtone et européen a résulté une appropriation sélective et une réinterprétation d’objets, de pratiques et d’idées chez les groupes en présence. La pipe calumet offre un magnifique exemple de ce métissage culturel.

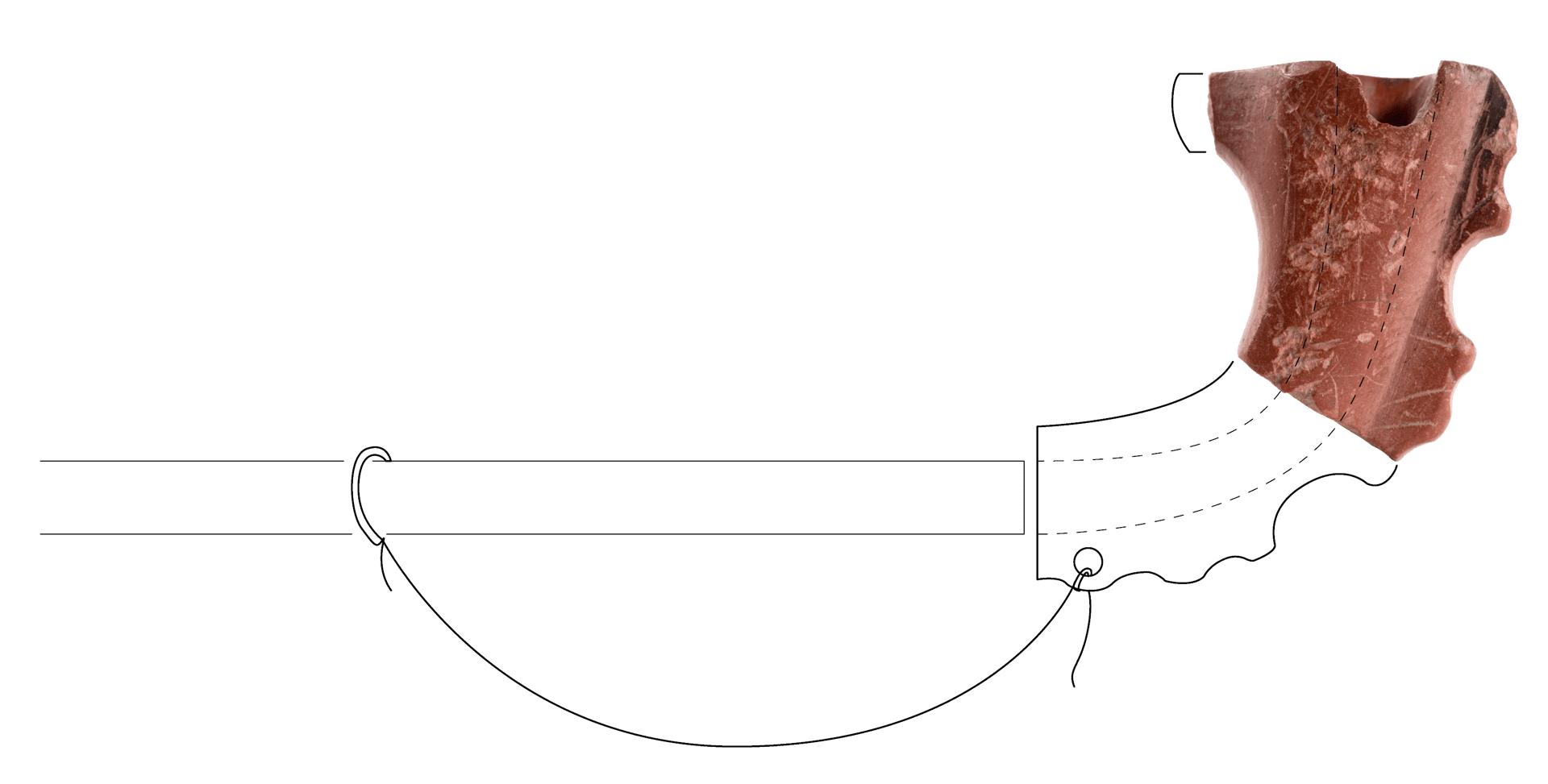

Pipe autochtone en argilite rouge trouvée sur le lieu de fondation de Montréal dans un contexte du début du 18e siècle.

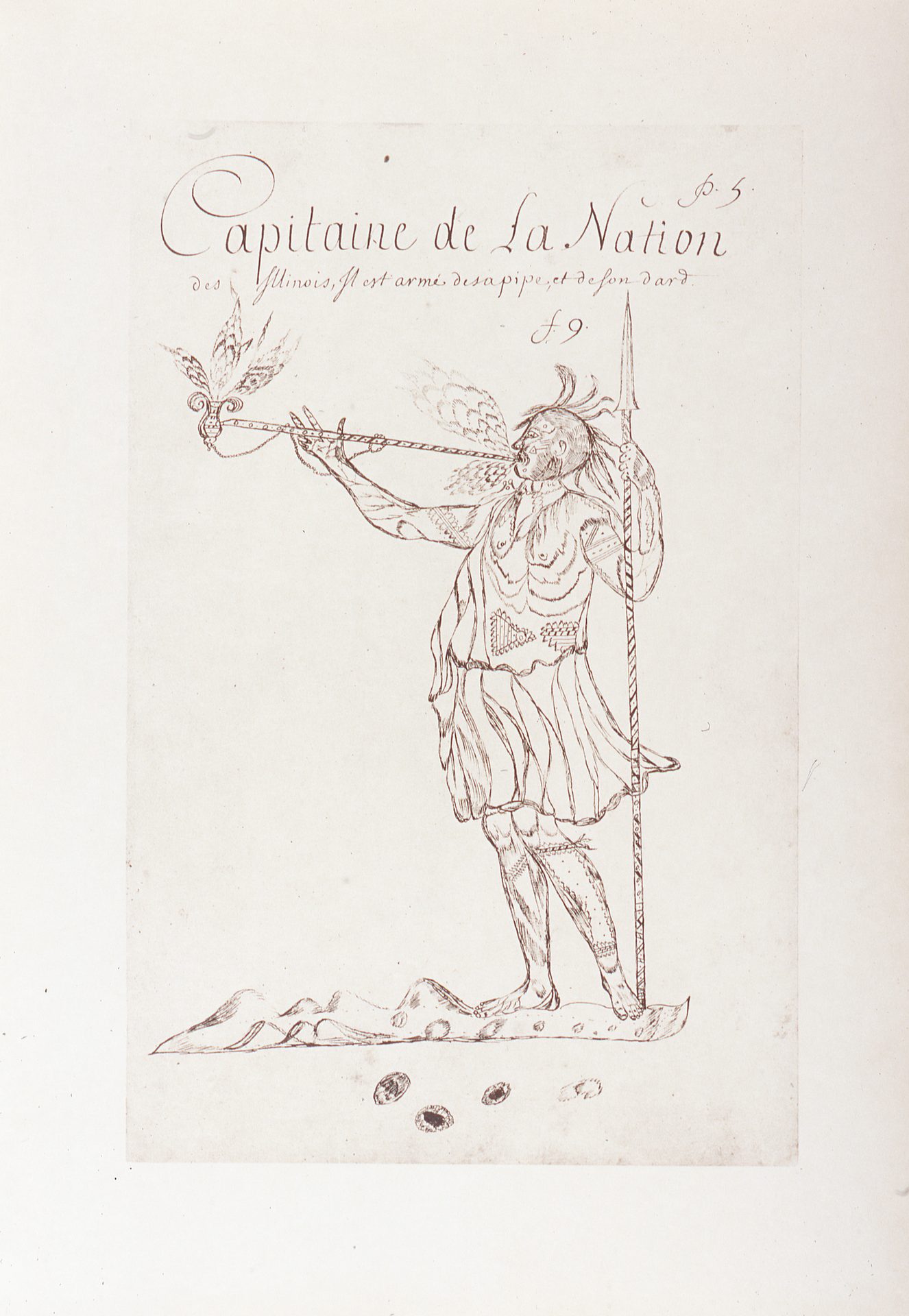

Ce chef autochtone arbore fièrement son long calumet cérémoniel. « Capitaine de la nation des Illinois, il est armé de sa pipe et de son dard ».

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

Les Canadiens – c’est-à-dire les natifs du pays issus de la colonisation française – conçoivent un type de pipe tout à fait original : le calumet en pierre, dont la forme et les motifs constituent un trait culturel d’affirmation identitaire. Cet objet symbolise l’attachement au territoire et rappelle la relation avec le monde autochtone.

De passage au Canada en 1749, le botaniste suédois Pehr Kalm décrit bien ce phénomène.

« Chose curieuse ! Tandis que beaucoup de nations imitent les coutumes françaises, je remarque qu’ici, ce sont les Français qui, à maints égards, suivent les coutumes des [Autochtones], avec lesquels ils ont des rapports journaliers. […] Les pipes que l’on utilise ici sont fabriquées avec cette pierre, noircie artificiellement. […] une ficelle est fixée à la base de la pipe et reliée au tuyau par son autre bout, pour éviter que la tête ne tombe à terre. […] On voit rarement quelqu’un utiliser ces pipes blanches en argile qu’on fabrique en France…»

Composée d’un fourneau en pierre et d’un tuyau amovible en bois, la pipe de pierre s’inscrit dans une continuité nord-américaine de consommation du tabac. On la fume pour souligner un accord à la foire des fourrures par exemple, ou par choix personnel, pour exprimer une identité autochtone ou métissée. Les voyageurs de l’époque peuvent aussi l’acquérir en souvenir ou comme une curiosité. La pipe représente pour eux un contact avec le monde autochtone qui peut être idéalisé.

Inspirant calumet des Plaines

Pipes calumets en pierre provenant des Forges du Saint-Maurice près de Trois-Rivières (1 et 2) et du parc de l’Artillerie dans le Vieux-Québec (3).

Ce type de pipe est en usage de la seconde moitié du 17e siècle jusqu’au milieu du 19e siècle. Sa popularité est à son apogée entre 1740 et 1770. Les nombreux spécimens trouvés pourraient témoigner d’une fabrication artisanale spécialisée dans la région de Québec, destinée particulièrement au réseau de la traite de Tadoussac.

Pipe datant de la deuxième moitié du 18e siècle, mise au jour au parc de l’Artillerie à Québec. Il pourrait s’agir d’un modèle reproduit par plusieurs fabricants au cours de cette période.

Sous la loupe de l’archéologue

La pipe calumet trouvée sur les sites archéologiques québécois a connu une grande distribution géographique. Elle est représentative d’une réalité complexe liée au développement de la colonie française et de la traite des fourrures.

Contrairement au tuyau de pipe souvent en bois, qui n’a pu se conserver dans le sol, le fourneau de pierre a traversé le temps. À partir d’une variété d’objets et de différents contextes archéologiques québécois, on a donc pu établir une certaine classification des pipes. Les calumets poursuivent les traditions des Premiers Peuples. Plusieurs évoquent d’ailleurs la forme des vases autochtones avec un fourneau court, aux parois parfois décorées. Des pipes en pierre trouvées au Québec montrent des similarités de formes et de motifs qui suggèrent une production organisée, peut-être destinée à un marché (postes de traite, marchands).

Au 18e siècle, l’habitant qui fume le calumet fait songer au voyageur des Pays-d’en-Haut qui s’affirme devant les métropolitains de plus en plus nombreux. Mais aussi devant les nouvelles générations qui côtoient moins l’univers autochtone, la traite s’éloignant de la vallée du Saint-Laurent. L’usage de cet objet d’inspiration autochtone pourrait référer à des valeurs associées aux grands espaces du continent américain comme la liberté, l’adaptation, l’indépendance, l’égalité et la résistance.

Affirmer son identité

En hommage à l’archéologue Marie-Hélène Daviau (1979-2025)

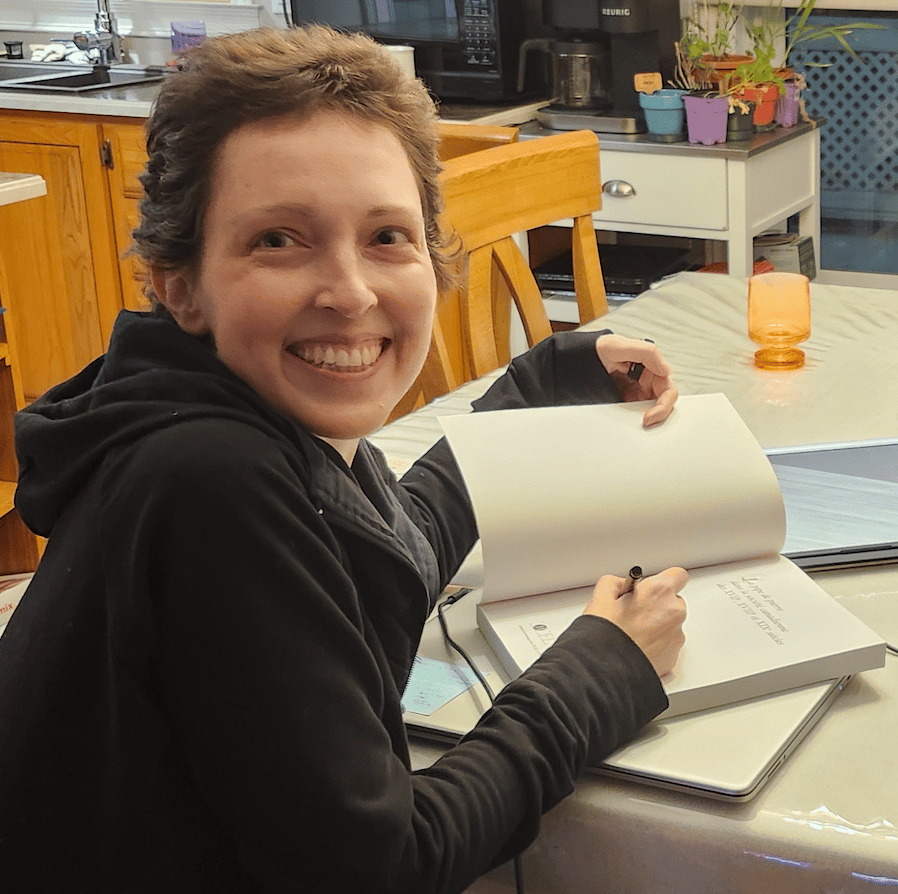

Au cours de sa jeune carrière d’archéologue et de chercheure en culture matérielle, Marie-Hélène a toujours exploré des sujets méconnus avec passion, détermination et curiosité, dont les pipes en pierre. Elle a fait de ce type d’objets peu étudié par les archéologues son sujet de thèse de maîtrise à l’Université Laval.

Marie-Hélène a aussi contribué à de nombreux projets de recherche et de diffusion en archéologie. Elle a été responsable des collections de la Ville de Québec de 2009 à 2016. Sa collaboration à la collection de livres « Archéologie du Québec », réalisée par Pointe-à-Callière en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications et les Éditions de l’Homme, doit être saluée. Marie-Hélène y a insufflé de l’inédit sans jamais perdre de vue rigueur et qualité. Chaque projet auquel elle s’est associée porte la marque de son amour profond pour l’archéologie québécoise.

Chavin Chavez, Louise Pothier, Roland Tremblay et Gina Vincelli,

au nom de la communauté des archéologues du Québec.

Marie-Hélène Daviau en 2025.

Pour en savoir plus

Marie-Hélène Daviau, La pipe de pierre dans la société canadienne des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, Québec, Cahiers d’archéologie du CELAT, no 26 (2009).

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Marie-Hélène Daviau

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Collection Parcs Canada, photos Jean Jolin et Émilie Deschênes ; Collection Pointe-à-Callière, photo Roland Tremblay et fournie par Chavin Chavez

Illustrations: Source : The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs, The New York Public Library Digital Collections ; Collection Pointe-à-Callière, François Gignac ; dessin du missionnaire jésuite Louis Nicolas, Codex Canadensis, vers 1700. Source : Gilcrease Museum, Tulsa, oklahoma et Marie-Hélène Daviau