Vue aérienne de Pointe-du-Buisson située à la jonction de rapides du fleuve et des eaux calmes du lac Saint-Louis.

Cet été, vivez au rythme de l’archéologie. Pendant huit semaines, le musée Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal en collaboration avec Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec partagent avec vous lieux et artéfacts qui ont marqué la science de l’archéologie et, par le fait même, l’histoire du Québec. Ne ratez pas ce rendez-vous hebdomadaire tous les samedis, du 5 juillet au 23 août 2025.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Ukraine

Des oiseaux rares… en pierre

À Beauharnois, en Montérégie, là où les eaux tumultueuses du fleuve Saint-Laurent se jettent dans le lac Saint-Louis, se trouve une pointe de terre préservée du développement urbain. C’est Pointe-du-Buisson, l’un des plus importants sites archéologiques du Québec. Un site si riche qu’il a généré près de 60 ans de recherches.

Jadis, les canoteurs devaient s’y arrêter pour portager leurs embarcations afin de contourner les rapides du fleuve. Les eaux de ce secteur faisaient aussi le bonheur des pêcheurs. Sans compter que plusieurs beaux plateaux pouvaient accueillir les voyageurs pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines.

Plus de deux millions d’artéfacts ont été mis au jour à Pointe-du-Buisson, la plupart étant associés à des occupations autochtones antérieures à la colonisation européenne. À côté des nombreux artéfacts de la vie quotidienne figurent des pièces rares et inattendues. Voici deux de ces objets énigmatiques.

Patrick Eid,

Collaboration spéciale

Pointe-du-Buisson

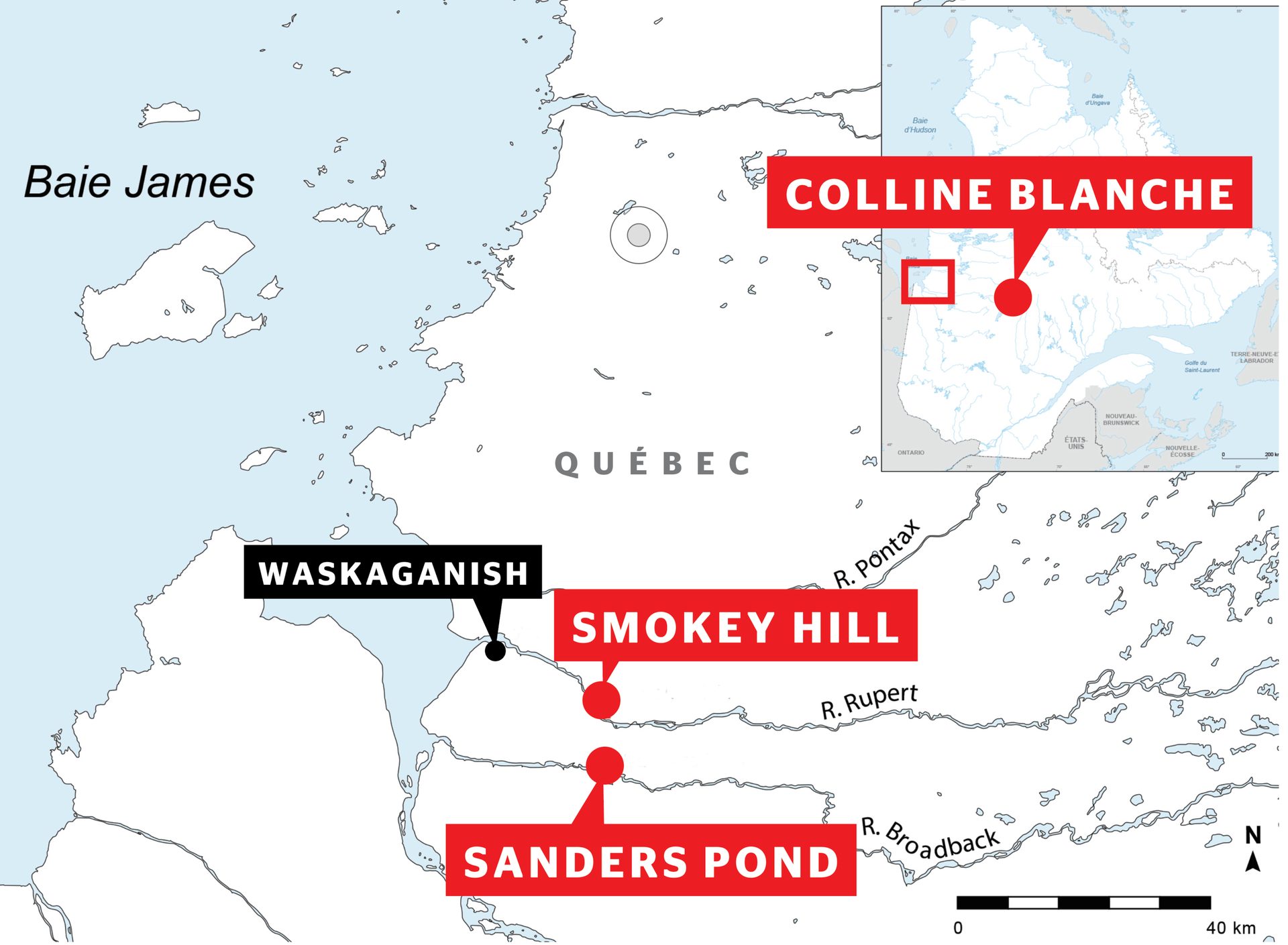

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

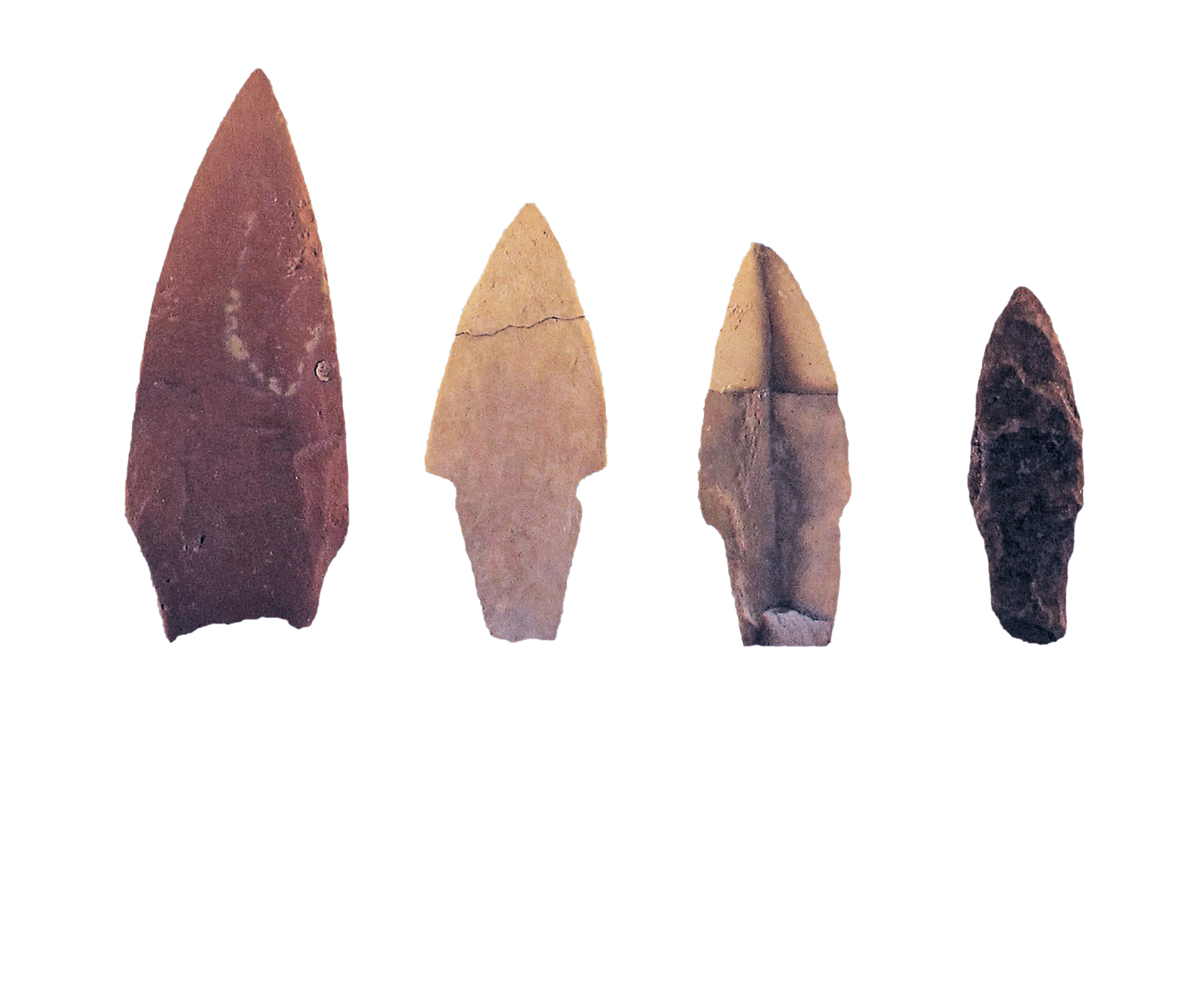

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

Des objets symboliques

Découvertes en 1969 lors des premières campagnes de recherches archéologiques réalisées sur le site, ces deux magnifiques pièces en ardoise finement sculptée et polie représenteraient des oiseaux stylisés, avec de gros yeux exorbités. Certains chercheurs y voient plutôt un autre animal, comme le cerf de Virginie. Ces pierres dites « aviformes », en forme d’oiseau, possèdent également des trous perforés, ce qui laisse croire qu’elles étaient fixées sur une sorte de support. Ce type d’objets ne court pas les rues. Seulement quatre autres pierres aviformes sont répertoriées à ce jour au Québec. Celles de Pointe-du-Buisson sont particulièrement intéressantes en raison de leur contexte de découverte.

Grande pierre aviforme découverte à Pointe-du-Buisson. Sa partie postérieure est manquante (longueur : 11,8 cm).

Petite pierre aviforme découverte à Pointe-du-Buisson. Seuls la tête et le cou ont été préservés.

Retour sur terre

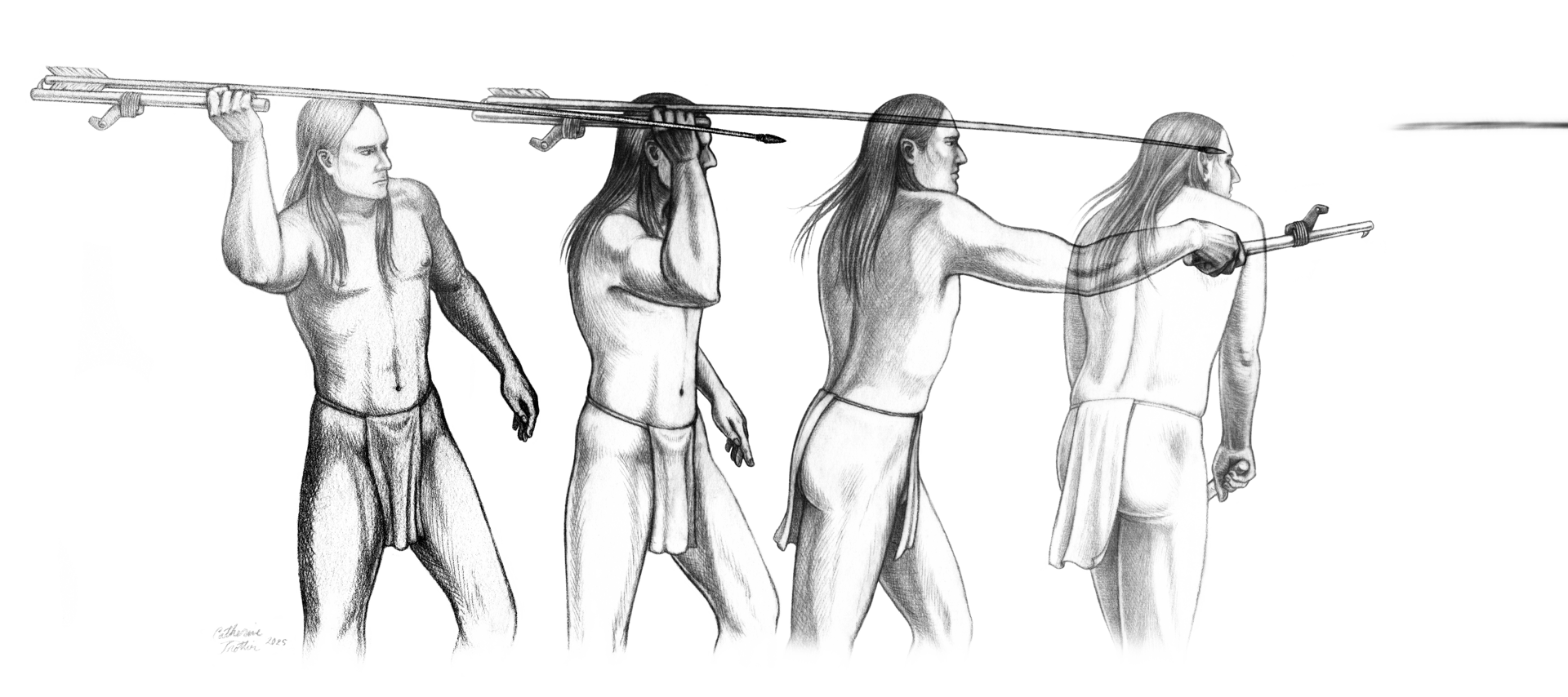

Les artéfacts mis au jour dans les sépultures avaient généralement une fonction utilitaire avant d’être employés comme mobilier funéraire. À quoi donc pouvaient servir les pierres aviformes ? L’hypothèse la plus plausible veut que ce type d’objet ait été emmanché à un propulseur de lance. Tenu dans la main, cet outil servait à accroître la portée, la force et la précision d’un javelot. Ces oiseaux de pierre pouvaient-ils poétiquement symboliser l’envolée de l’arme propulsée par les chasseurs de jadis ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre : ces oiseaux de pierre font aujourd’hui figure de joyaux archéologiques.

Une autre hypothèse pour représenter la façon d’attacher la pierre au prolpulseur.

Reconstitution hypothétique de la pierre aviforme sur un propulseur de lance et mouvement du lancer du javelot.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

Ces artéfacts figuraient parmi de nombreuses offrandes funéraires mises au jour dans un petit secteur du site qui aurait été en usage il y a environ 2500 ans avant aujourd’hui. Le lieu de sépulture compte au moins 4 fosses renfermant 6 à 10 individus. Avant d’être inhumés, les défunts ont subi une crémation avec de nombreuses offrandes, comme des outils en pierre et en os, des objets de parure, de la nourriture, ainsi que les fameuses pierres aviformes. Après la crémation, les restes carbonisés et souvent fragmentés ont été déposés dans les fosses. Ensuite, on a sans doute saupoudré de l’ocre rouge sur les restes (un pigment minéral souvent associé aux rituels et aux contextes funéraires) avant de recouvrir les fosses de terre et de pierres plates. Rares et probablement précieuses, les deux pierres aviformes (page de gauche) ont accompagné les défunts dans leur dernier repos. Mais pourquoi détruire et inhumer volontairement des objets de cette valeur ? La réponse résiderait dans le système traditionnel de croyances autochtones, lequel considère que toutes les choses, vivantes ou non, sont animées et possèdent une âme. En détruisant un objet, on libère ainsi son âme pour qu’elle accompagne la personne décédée dans l’au-delà.

Objet de parure, ce gorgerin en ardoise (3000 ans à 2400 ans avant aujourd’hui) a été découvert dans les sépultures de Pointe-du-Buisson. Collection Pointe-du-Buisson, 1969-5001-11L.

Pointe de projectile de type Adena découverte dans le contexte funéraire de Pointe-du-Buisson.

Pointe de projectile de type Meadowood découverte dans le contexte funéraire de Pointe-du-Buisson. Collection Pointe-du-Buisson.

En vol pour l’au-delà

Qui est cet archéologue ?

Patrick Eid est archéologue spécialisé dans l’étude des occupations autochtones anciennes du Québec. Il détient un doctorat en anthropologie de l’Université de Montréal et est membre fondateur de la coopérative de travail Artefactuel, une entreprise spécialisée dans la recherche et la diffusion du patrimoine archéologique québécois. Depuis 10 ans, Artefactuel et le musée de Pointe-du-Buisson sont associés pour la réalisation de fouilles archéologiques publiques dans le cadre du Mois de l’archéologie.

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Patrick Eid

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Pointe-du- Buisson – Musée québécois d’archéologie ; Collection Pointe-du-Buisson, photo Luc Bouvrette et Artefactuel

Illustrations: Catherine Trottier