Un réchaud est repéré sous l’eau.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Cet été, vivez au rythme de l’archéologie. Pendant huit semaines, le musée Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal en collaboration avec Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec partagent avec vous lieux et artéfacts qui ont marqué la science de l’archéologie et, par le fait même, l’histoire du Québec. Ne ratez pas ce rendez-vous hebdomadaire tous les samedis, du 5 juillet au 23 août 2025.

Ukraine

Des pêcheurs méconnus : les Basques au Québec

Quand on pense aux premiers Européens à avoir navigué sur le Saint-Laurent, on pense immédiatement à Jacques Cartier et à Samuel de Champlain.

Pourtant, bien avant eux, des marins et des pêcheurs redoutables sillonnaient déjà ces eaux à la recherche de richesses : les Basques. Habitant à la frontière du sud-ouest de la France et du nord de l’Espagne, ce peuple aux origines très anciennes a marqué l’histoire du Québec, entre le 16e et le 18e siècle. Depuis quelques décennies, l’archéologie permet de redécouvrir son influence dans l’estuaire du Saint-Laurent.

Vincent Delmas,

Collaboration spéciale

Estuaire du Saint-Laurent

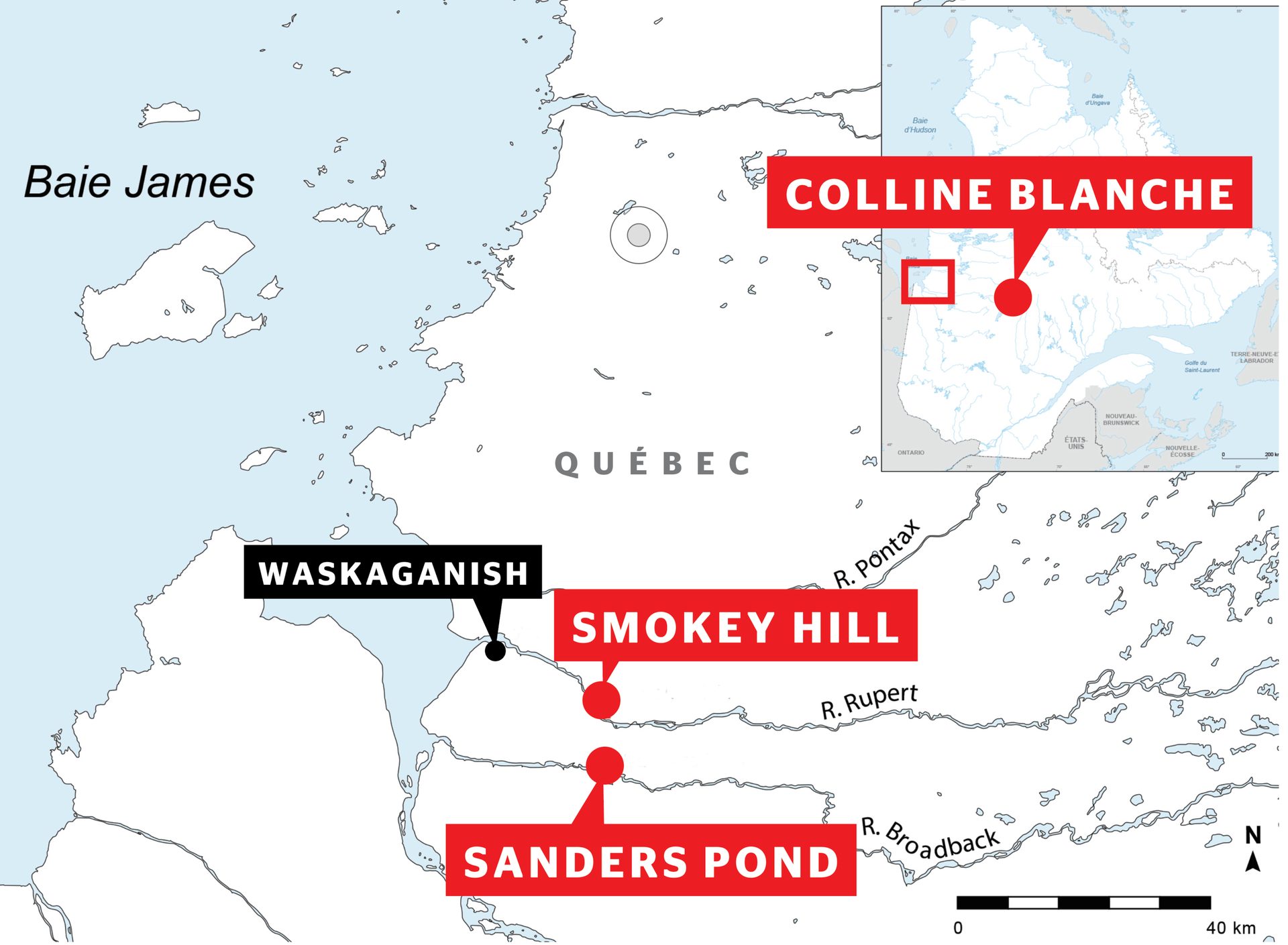

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

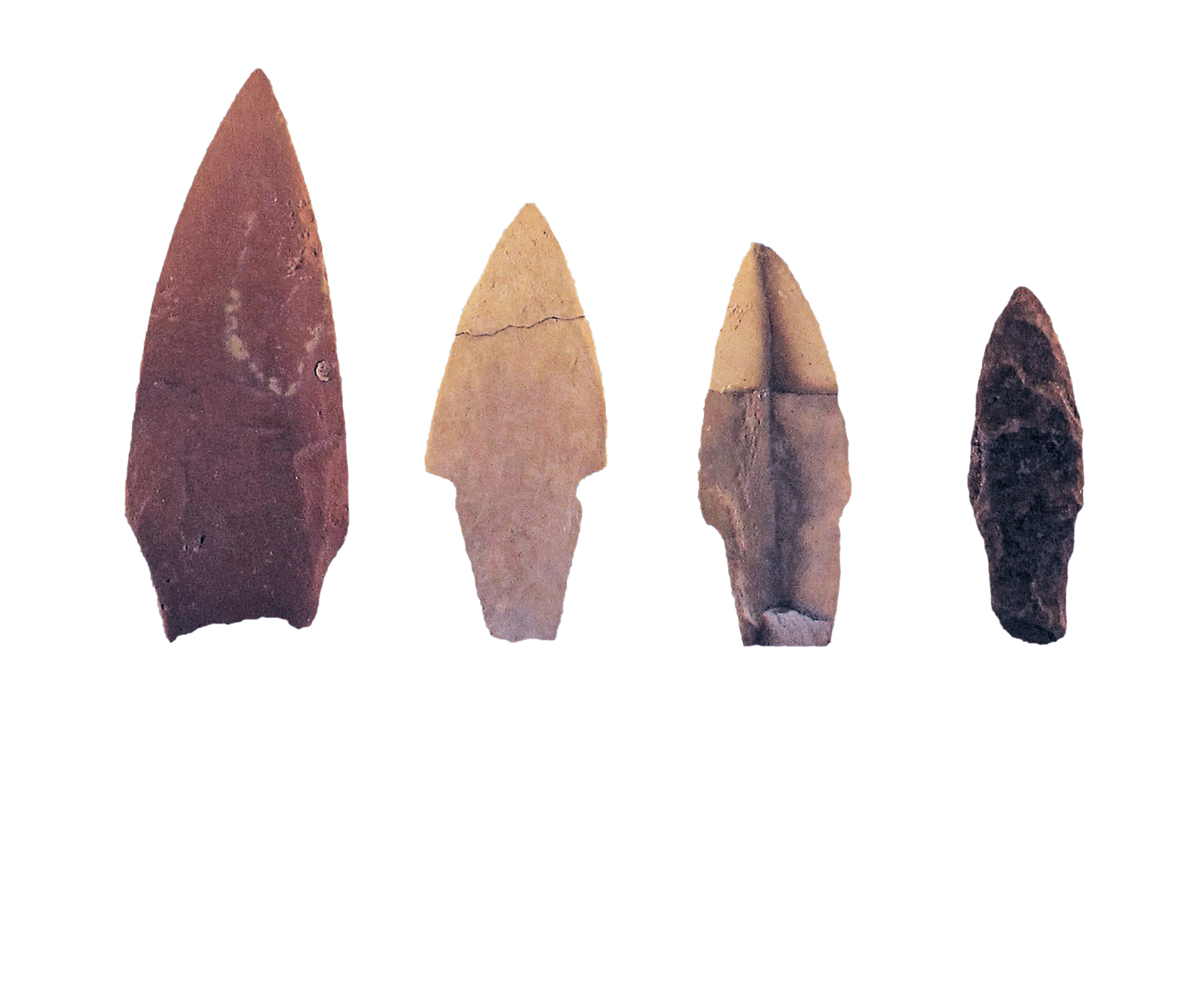

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

Marins et commerçants

Dès les années 1520, bien avant que la France revendique officiellement le territoire nord-américain, les Basques établissent des stations saisonnières sur les rives du Saint-Laurent. Leur but ? Exploiter les bancs de morue et chasser la baleine pour en extraire l’huile, un produit très prisé en Europe pour l’éclairage et l’industrie textile. En 1560, la flotte basque comprend plus de 100 morutiers et une trentaine de baleiniers, qui sillonnent sans relâche les eaux du golfe et de l’estuaire.

Mais les Basques ne se contentent pas de pêcher pour rentabiliser leurs campagnes. En véritables précurseurs du commerce en Amérique du Nord, ils participent activement aux échanges avec les peuples autochtones, créant un réseau qui deviendra essentiel à la colonisation française.

Troc avec les Autochtones

Les Basques échangent des outils et des objets en fer et en cuivre, des perles de verre, de la nourriture et même des embarcations contre des fourrures, surtout. Cette collaboration donne naissance à un pidgin basco-autochtone, soit une langue mixte qui facilite la communication. Certains mots basques se retrouvent encore aujourd’hui dans les langues autochtones, notamment chez les Mi’gmaq, témoignant de ces relations économiques et culturelles durables.

S’adapter, puis s’en aller

Au fil du temps, les Basques ont suivi l’évolution des conditions économiques et écologiques d’ici. Pour étirer leurs périodes de chasse et de pêche, ils ont diversifié leurs activités en se tournant vers de nouvelles ressources maritimes. C’est ainsi que la chasse au loup-marin est devenue un complément stratégique aux campagnes de pêche et de chasse à la baleine. Mais au 17e siècle, la concurrence et la colonisation française et anglaise sont venues changer la donne. Les guerres européennes et les restrictions commerciales ont fini par mettre un terme à la domination des Basques sur les eaux du Saint-Laurent.

Pour ne pas oublier ces pionniers

Même s’ils ont disparu de la scène maritime nord-américaine, les Basques ont laissé des traces durables. Des toponymes comme l’île aux Basques témoignent encore aujourd’hui de leur passage au Québec. Des noms de famille basques perdurent encore aujourd’hui au Québec : Gariépy, Bernatchez, Daraîche, Etchegoyen...

Longtemps oubliée, la présence des Basques sur le Saint-Laurent est aujourd’hui reconnue comme un chapitre clé des premières interactions entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Ces pionniers ont posé les bases du commerce transatlantique, ouvrant la voie aux générations suivantes. Une histoire fascinante que l’archéologie continue d’écrire, une découverte à la fois.

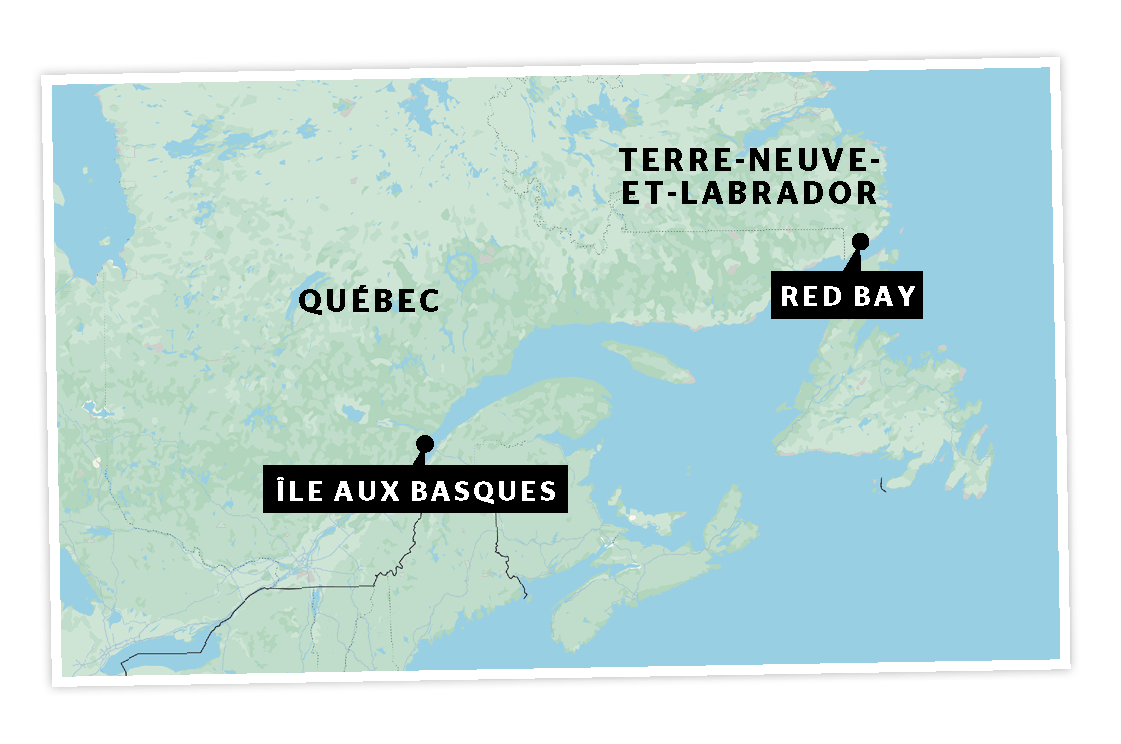

La station baleinière principale est située à Red Bay au Labrador, où les Basques implantent une industrie florissante de transformation de la graisse de baleine en huile. Plus au sud, l’île aux Basques, située près de Trois-Pistoles, devient un poste stratégique entre 1584 et 1637.

Un astrolabe mis au jour sur l’épave du San Juan à Red Bay, au Labrador. Les archéologues de Parcs Canada ont mené à cet endroit des fouilles terrestres et subaquatiques entre 1978 et 1992, menant à la découverte de trois galions et une vingtaine de stations de baleiniers.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

Si l’histoire officielle a longtemps négligé le rôle des Basques pour des raisons politiques, l’archéologie répare aujourd’hui cette omission. Des fouilles ont été effectuées sur plusieurs sites, sur terre et sous l’eau, notamment à l’île aux Basques, à l’anse à la Cave à Grandes-Bergeronnes et à l’île de Petit Mécatina en Basse-Côte-Nord. Elles ont permis de découvrir des vestiges de la présence des Basques et de leur mode de vie.

Un réchaud de table en terre cuite vernissée, provenant du Pays basque, de la Catalogne et du sud de la France; plusieurs exemplaires ont été trouvés au cours de fouilles subaquatiques près de l’île du Petit Mécatina. Ces réchauds contiennent des braises qui cuisent ou réchauffent les aliments déposés dans un plat reposant sur les trois appuis en relief du rebord.

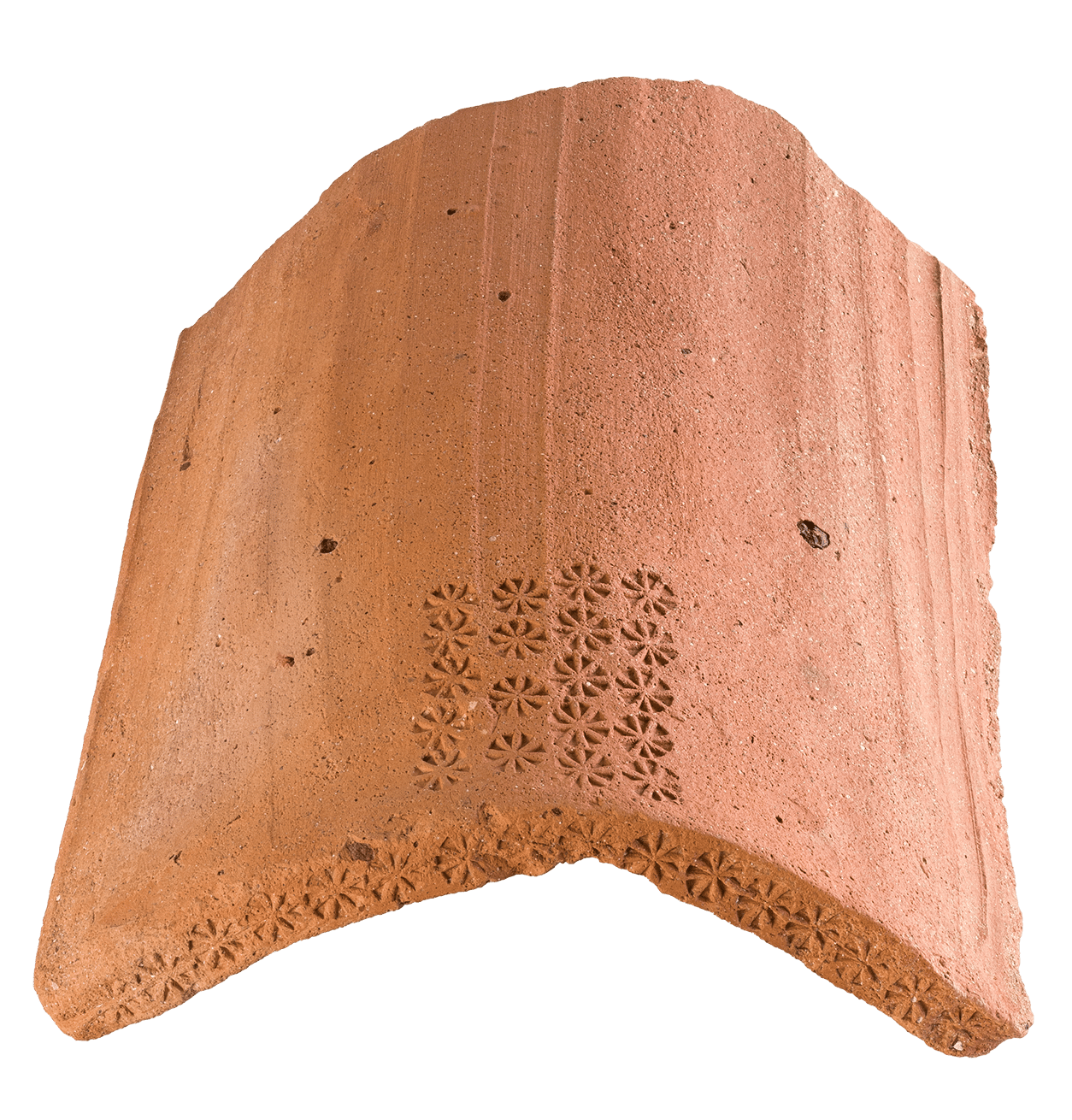

Une tuile de four basque en terre cuite, partie intégrante de la toiture des fours destinés à fondre la graisse de mammifère marin.

Écuelle en majolique trouvée sur l’île du Petit Mécatina, de style hispano-mauresque, typique du village de Muel dans la province de Saragosse, en Espagne. En 1609, après l’expulsion des morisques (musulmans espagnols convertis au catholicisme), cette riche tradition de poterie s’est éteinte, ce qui offre un repère aux archéologues pour dater la présence basque sur le site.

Des vestiges révélateurs

Ma plus belle découverte

Île du Petit Mécatina sur la Côte-Nord. C’est là que j’ai vécu mon expérience la plus marquante sur un site basque. Durant les fouilles subaquatiques, trois réchauds en céramique utilisés par les marins basques au 16e siècle ont été découverts. Ces appareils portant des marques personnelles servaient à maintenir les plats au chaud lors des repas à bord des navires. Leur découverte en contexte subaquatique est exceptionnelle et offre un aperçu unique des habitudes culinaires et du quotidien des pêcheurs basques de l’époque.

Les archéologues Vincent Delmas et Érik Phaneuf avec quelques objets découverts à Petit Mécatina.

Pour en savoir plus

À visiter

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Vincent Delmas

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Parcs Canada; Wilfred E. Richard ; Collection ministère de la Culture et des Communications du Québec, Jacques Beardsell et Mathieu Mercier Gingras

Cartographie: Andrée Héroux