La population estimée dans ce

village comprend 50 familles.

En collaboration avec Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Cet été, vivez au rythme de l’archéologie. Pendant huit semaines, le musée Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal en collaboration avec Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec partagent avec vous lieux et artéfacts qui ont marqué la science de l’archéologie et, par le fait même, l’histoire du Québec. Ne ratez pas ce rendez-vous hebdomadaire tous les samedis, du 5 juillet au 23 août 2025.

Ukraine

Un village pas comme les autres

De tous les villages iroquoiens connus dans la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs, le site Mandeville est unique. Les fouilles effectuées pendant de nombreuses années ont permis de constituer l’une des plus imposantes collections de toute la Laurentie iroquoienne.

Vases domestiques, petits contenants, pipes… Nombreux et diversifiés sont les objets façonnés dans l’argile cuite. À elles seules, les collections céramiques justifient amplement l’étiquette de « site exceptionnel ».

Claude Chapdelaine,

Collaboration spéciale

Site iroquoien Mandeville à Sorel-Tracy

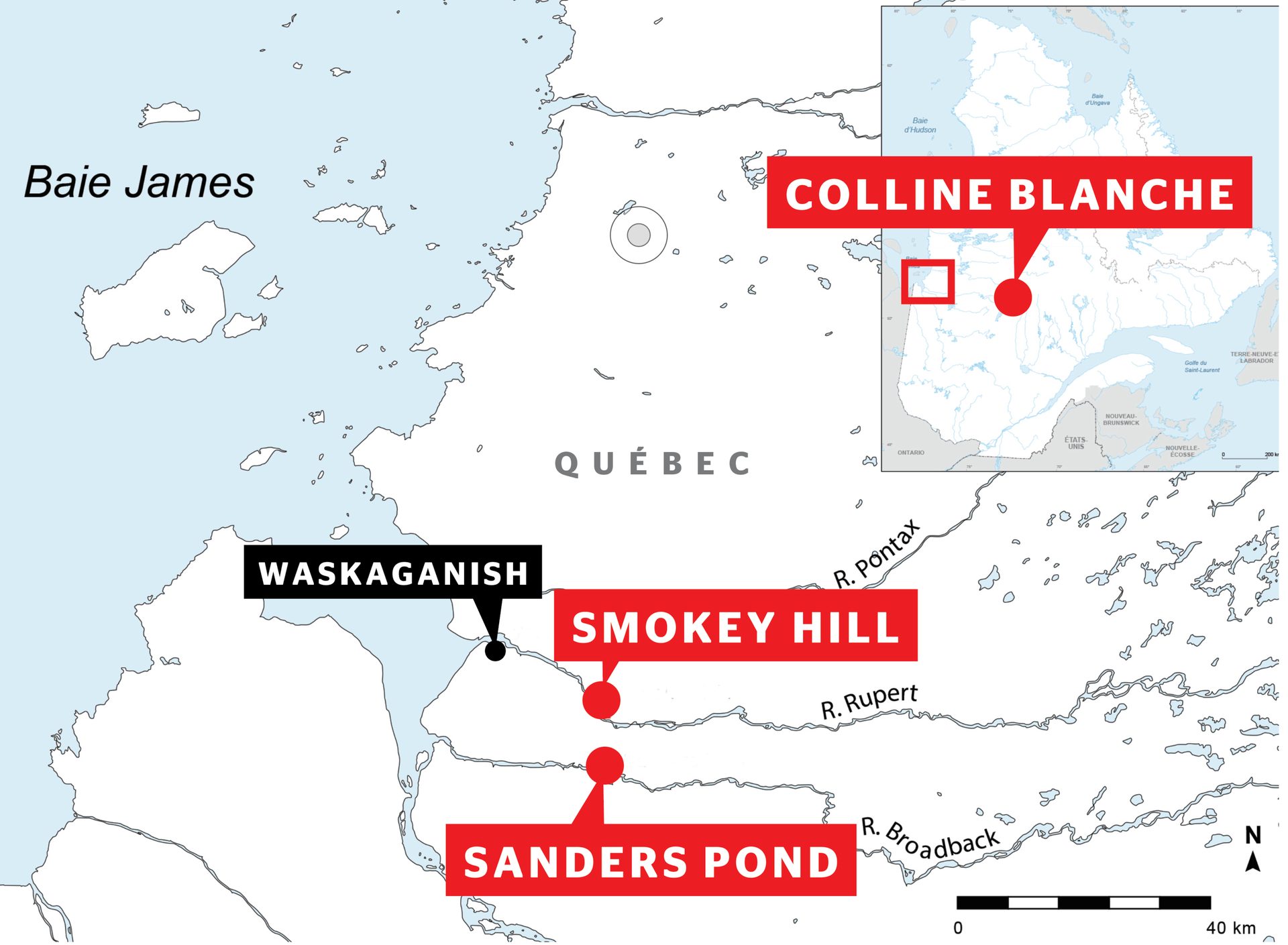

Près de la communauté de Waskaganish on trouve le site archéologique le plus ancien de la région côtière d’Eeyou Istchee : Sanders Pond. Aujourd’hui, ce lieu est sur une terrasse naturelle à 60 m au-dessus de la mer. Mais il y a 4000 ans, le paysage était bien différent. Ce campement était établi au bord de l’eau, dans le delta formé par l’embouchure des rivières Broadback et Rupert. Par comparaison, le plus proche campement possédant le même âge et des caractéristiques semblables (types d’outils, matières premières) est éloigné de 1000 km vers l’est, sur les côtes du Labrador. Sanders Pond est donc l’un des seuls témoins du vaste réseau d’échanges entre les populations qui sillonnaient le territoire du Québec avant l’arrivée des Européens.

Sanders Pond

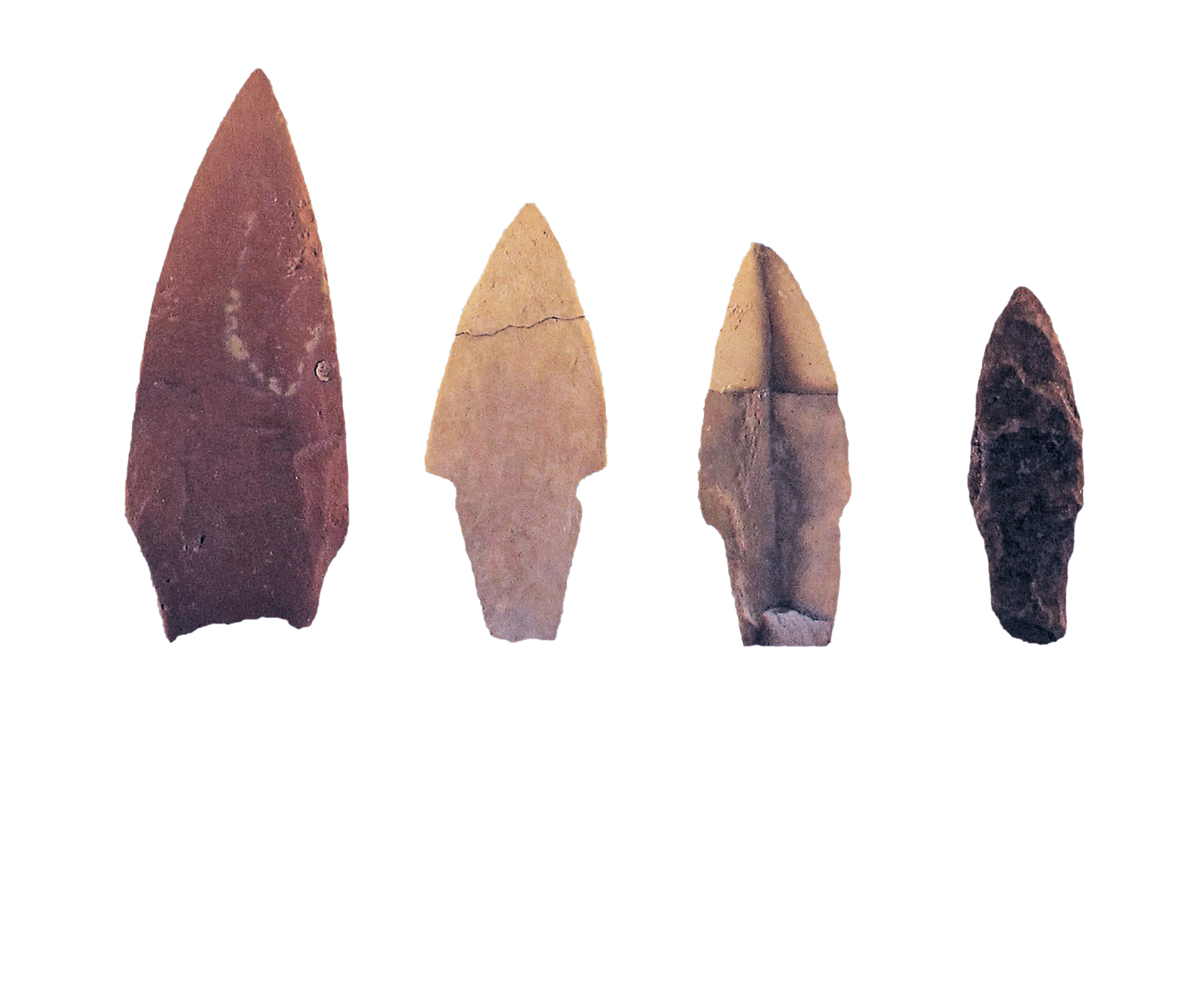

Pointes de projectile en pierre polie trouvées sur le site de Sanders Pond. Un autre exemple de la maîtrise de l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

L’équipe au travail sur le site de Sanders Pond.

Un couteau en pierre polie découvert sur le site de Sanders Pond. Les habitants du site étaient passés maîtres dans l’art de fabriquer de tels outils en pierre polie.

Fouillé par les archéologues entre 1969 et 1975, le site Mandeville soulevait des questions quant à son emplacement en bordure de la rivière Richelieu, à 8 km en amont du fleuve Saint-Laurent. Était-ce un camp de pêche ? Cette terrasse naturelle surplombant une rivière riche en poissons laissait croire que des pêcheurs auraient pu s’y installer. Or, le site Mandeville accueillait plutôt un étonnant village d’environ 250 habitants répartis dans cinq maisons-longues.

En plus des cinq maisons-longues contemporaines, les chercheurs ont observé plusieurs superpositions d’habitations, ce qui laisse croire en une occupation prolongée au même endroit. Tous les indices de la culture matérielle comme la poterie et la datation au carbone 14 suggèrent une occupation du site entre 1500 et 1525 de notre ère.

Toutefois, la rivière Richelieu, qui s’appelait « rivière aux Iroquois » à l’époque de Samuel de Champlain, était empruntée pour se rendre au pays des Mohawks et de la ligue des Cinq Nations – Haudenosaunee. Comment alors expliquer que le site Mandeville, installé le long de cette rivière, ne soit pas entouré d’une palissade pour se protéger, comme c’était le cas pour d’autres villages iroquoiens, dont celui d’Hochelaga sur l’île de Montréal visité par Jacques Cartier en 1535? Les milliers d’artefacts récupérés sur le site de Mandeville témoignent d’une occupation qui s’est déroulée pendant une période de paix et de prospérité.

Le site Mandeville a été découvert en 1961 sur une propriété privée le long du Richelieu. Les recherches archéologiques ont commencé en 1969, l’une des premières fouilles professionnelles au Québec.

Un vase complet trouvé dans une fosse d’entreposage.

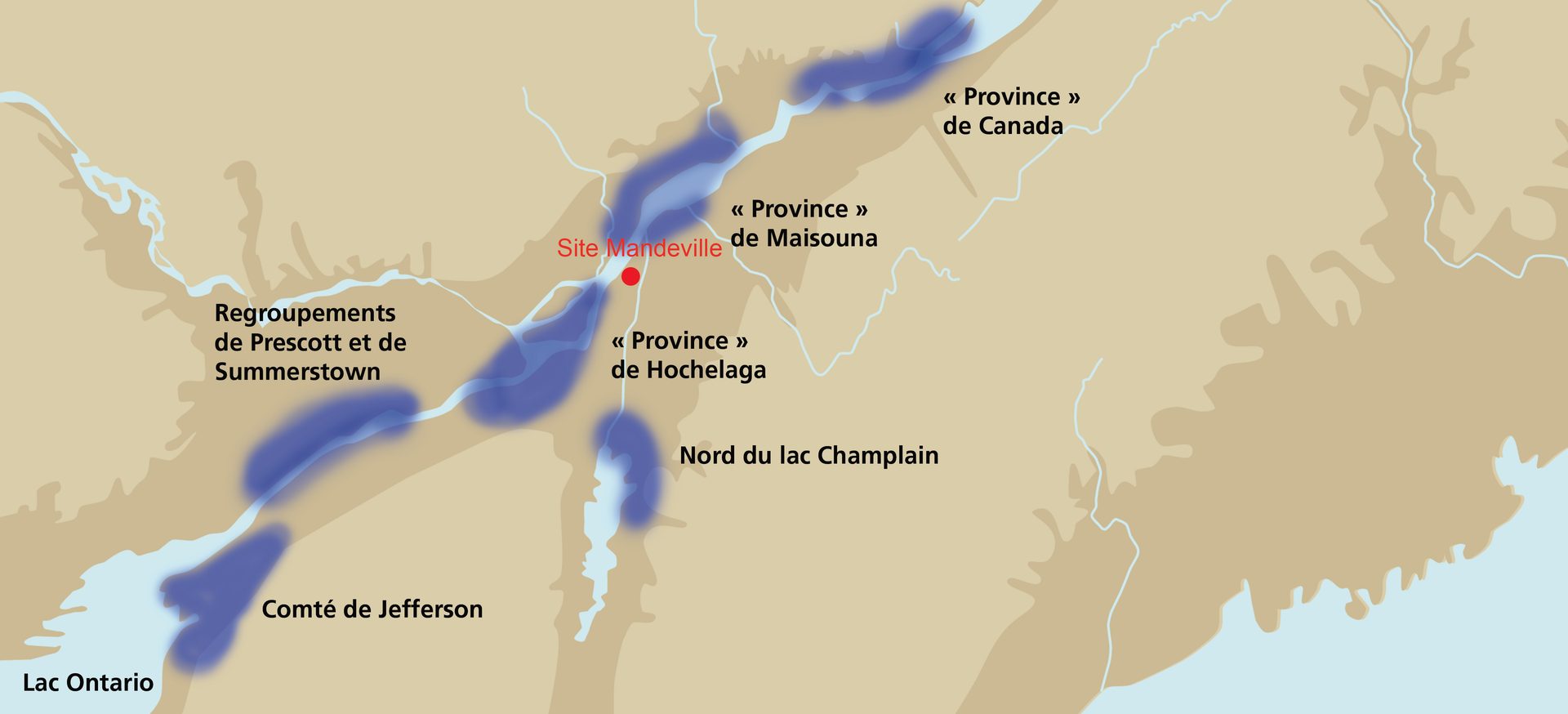

Le site Mandeville est considéré comme le chef-lieu d’une province culturelle autour du lac Saint-Pierre, appelée province de « Maisouna », située entre la province de Canada (Québec) et la province de Hochelaga (Montréal).

Un vase décoré du site Mandeville.

Quelques exemples de vases richement ornés et de petits vases. C’est sans conteste à Mandeville que l’on trouve la plus grande diversité stylistique parmi toutes les communautés iroquoiennes de la vallée du Saint-Laurent.

Des potières talentueuses

Le site Mandeville se démarque également sur le plan culturel, notamment par l’exceptionnelle production artistique des potières, qui s’avère d’une grande diversité.

Les vases domestiques figurent en grand nombre avec 537 contenants mis au jour. On compte au moins trois formats de vases domestiques : les gros vases d’entreposage, les vases réguliers et les vases emblématiques, richement décorés de motifs géométriques complexes.

Les petits vases sont des récipients de format réduit qui servent à différents usages, dont celui de l’apprentissage pour les jeunes filles. Cette collection de petits vases est de loin la plus imposante de toute la Laurentie iroquoienne.

Simon Mattawashish devant l’entrée de Waapushukamikw (l’antre du lièvre ou maison du Grand Esprit).

Les pipes du site Mandeville forment un corpus exceptionnel à l’échelle de la Laurentie iroquoienne. Contrairement aux vases, les pipes étaient, croient les chercheurs, fabriquées par les hommes de la communauté, comme ailleurs en Iroquoianie. On compte au total 365 pipes qui se divisent en 73 spécimens avec une effigie et 292 spécimens sans effigie.

Plante d’origine mexicaine, le tabac est emblématique de ce village, à en juger par la grande quantité de pipes mises au jour. Les pipes et le tabac jouent un rôle symbolique déterminant, mais le grand nombre de pipes suggère aussi une utilisation plus ludique.

Pipes dites « trompettes »

et à effigies animales ou humaines.

Un remarquable fragment de pipe à effigie humaine. Les motifs sous l’œil pourraient représenter un tatouage.

Des pipes emblématiques

Claude Chapdelaine et la recherche sur les Iroquoiens

Claude Chapdelaine a été professeur d’archéologie au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Le site Mandeville a fait l’objet de sa thèse de doctorat en 1988 et les Iroquoiens du Saint-Laurent ont été au centre de ses recherches pendant plus de 40 ans. De 2010 à 2017, cet archéologue a dirigé des fouilles dans deux villages iroquoiens de Saint-Anicet. Il a aussi publié plusieurs ouvrages sur ce groupe culturel.

Claude Chapdelaine sur un site archéologique en 1980.

Pour en savoir plus

À visiter

Roland Tremblay, Les Iroquoiens du Saint-Laurent. Peuple du maïs, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 2006.

Claude Chapdelaine, Les Iroquoiens du cap Tourmente, le site Royarnois et la province de Canada, Montréal, Recherches autochtones au Québec, 2023

Claude Chapdelaine, dir., Droulers-Tsiionhiakwatha : chef-lieu iroquoien de Saint-Anicet à la fin du XVe siècle, Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, 2019

lieux des sites archéologiques

QUÉBEC

12 trésors archéologiques du québec

poursuivez votre lecture

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Estrie

xxxxxx

Texte et recherche: Claude Chapdelaine

Design et expérience numérique: Marcel Allard

Photos: Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, fonds Marc Laberge/Vidéanthrop et Collection ministère de la Culture et des Communications du Québec, photo Jacques Beardsell

Illustration et carte: Recherches amérindiennes au Québec, illustration Guy Lapointe et Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal